「嫁に行っても実家の墓に入れる?」

「実家のお墓に入りたい」

「夫と同じお墓に入りたくない」

そう思ってる方のお悩みにお答えして、嫁に行った人でも実家のお墓に入れる方法を詳しくお伝えします

今でも嫁いだ娘は実家の墓には入れず、夫と同じ墓に入るという考え方が根強いですが、実は、嫁に行っても実家の墓に入るのは可能です。

それどころか、最近では「死んだら実家の墓に入りたい」とか「旦那の実家の墓に入りたくない」という方が急激に増えています。

ただし、いろいろな準備をしないと入れません。亡くなってから「入りたい」とは言えないからです。

なので、嫁に行っても実家のお墓に入れるにはどうすればいいのか、お墓に入る費用も含めてしっかりと準備をすれば、お墓のことを心配せずに安心して毎日の暮らしていけます。

次男が実家の墓に入れない理由や、別姓でもお墓に入る方法も解説します

- 実家の墓に入るための具体的な手続きや準備

- 旦那の実家の墓に入りたくない場合の選択肢

- 祭祀承継者の役割とお墓に入れない人の条件

- お墓に入る費用や分骨、永代供養などの選択肢

嫁に行っても実家の墓に入れる?

- 死んだら実家の墓に入りたいと思う理由は?

- 嫁ぎ先の墓に入りたくない女性の割合は?

- 嫁いだ娘は実家の墓に入れる?

- 明治時代の家制度とは?

- 家制度の戸主は墓地も相続

- 次男が実家の墓に入れないのはなぜ?

- 祭祀承継者がすべてを管理する

- お寺や霊園には規則があるときも

- 別姓でもお墓に入れる可能性は?

- 「旦那の実家の墓に入りたくない」は可能?

死んだら実家の墓に入りたいと思う理由は?

死んだら実家の墓に入りたいと思ってる女性は、年々増えていっています。

そう思う理由としては、3つあります。

- 夫と一緒のお墓が嫌だ

- 義理の実家と仲が悪い

- 知らない人と一緒は嫌だ

中でも一番の理由が、「夫と一緒は嫌だ」というものです。

2番目の「義理の実家と仲が悪い」や3番目の「知らない人と一緒は嫌だ」も、根本的には夫と仲が悪いのが原因です。

死んでまで、そういった仲が悪い人と一緒にいたくないというのが本音です。

つまり、実家の家に入りたいと思う最大の理由は、夫が嫌いということです。

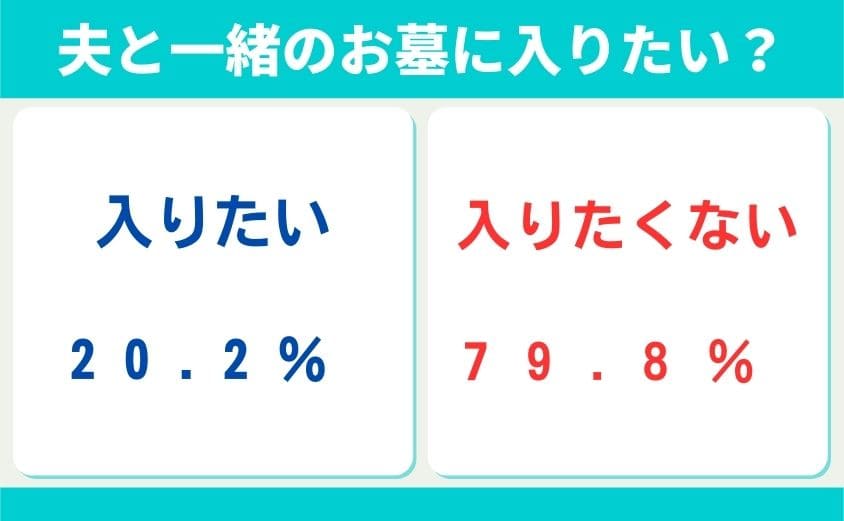

嫁ぎ先の墓に入りたくない女性の割合は?

とはいえ、どれだけの女性が、実家のお墓に入りたいと思ってるのでしょうか?

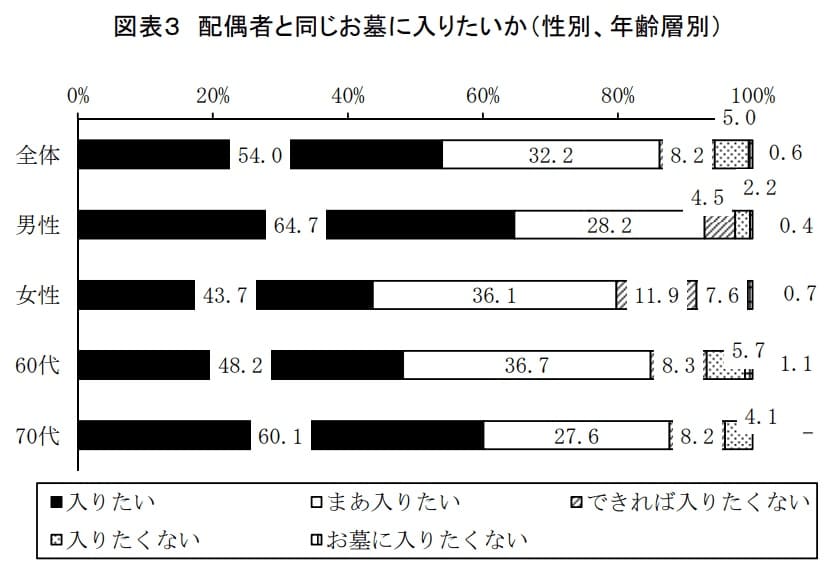

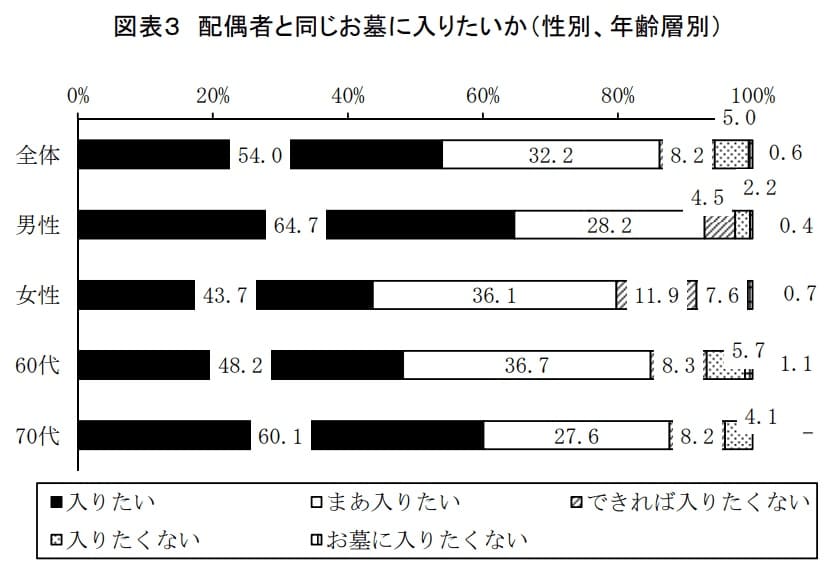

ちょっと古いですが、2015年に行われた「偕老同穴、今は昔?」という第一生命経済研究所の興味深いアンケートがあります。

この中で興味深いのは、女性の意識です。

- 入りたい 43.7%

- まあ入りたい 36.1%

- できれば入りたくない 11.9%

- 入りたくない 7.6%

- お墓に入りたくない 0.7%

「できれば入りたくない」「入りたくない」「お墓に入りたくない」を合わせると、20.2%にもなります。

つまり、2015年の時点で、2割もの女性が「夫と一緒のお墓に入りたくない」と思ってるんです。

嫁いだ娘は実家の墓に入れる?

では、実際に嫁いだ娘は実家の家に入れるのでしょうか?

答えは「YES」です。

「お墓に誰が入れるのか、または入れないのか?」は、法律などで一切決められていません。

お墓や埋葬に関するいちばん大事な法律に、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年)」というものがあります。

墓地に関する法律で、「遺骨は焼骨にして墓地以外に埋葬してはいけない」と書かれてるだけです。

誰をどのお墓に入れなければいけないとかは、一切書かれていません。

では、なぜ「嫁に行ったら実家のお墓には入られない」「次男や三男はダメ」と、世間では言われてるのでしょうか?

それは、明治時代に作られた家制度が関係しています。

昔ながらの慣習が根強く、今でも残っているんです

明治時代の家制度とは?

家制度とは、1898年(明治31年)に施行された明治民法に定められてる家族制度です。

戸主は今の世帯主のようなもので、家族に対する扶養義務を負うとともに、婚姻同意権や居所指定権などを持っていました。

恋愛結婚などなく、親の言いつけで見合いをして結婚させられたり、住む場所も決められるということです。

この家制度は長男が継ぐものと決められていて、次男や三男は分家となりました。

恋愛結婚したら戸籍から抜かれました

家制度の戸主は墓地も相続

この家制度のもと、墓地も戸主のものとなり、長男が戸主となると同時に墓地も世襲されるようになりました。

これによって、お墓には長男とその配偶者しか入らなくなりました。

その結果、分家となった次男や三男は自分でお墓を立て、嫁に行った娘は嫁ぎ先のお墓に入るのが当たり前になってしまったんです。

お墓の変遷

- 古代~室町 身分の高い人は古墳、庶民は放置や土葬

- 江戸時代 庶民もお寺に個人墓(一人墓)や夫婦墓、もしくは合祀

- 江戸末期~ 先祖代々の墓

- 明治時代~ 〇〇家の墓があらわれる

- 1970年~ 〇〇家の墓が急増

先祖代々の墓というのはごく最近のものだと言えます。

終戦とともに家制度が廃止され、現在の民法が施行されて祭祀承継者が長男以外でも大丈夫になりました。

今のようなお墓になって7~80年くらいですが、昭和の高度成長期にはお墓がステータスシンボルになったのも影響してます。

大切なのは、誰が入っても違法ではないということです

次男が実家の墓に入れないのはなぜ?

でも、実際に次男は実家の墓に入れない場合が多いですが、なぜなんでしょう?

それは、お墓を管理している祭祀承継者が認めるかどうかです。

祭祀承継者が認めれば入れるし、拒否されれば入れないだけのことです。

実際には、次男も三男も、更にそれぞれの配偶者や子供もOKとしてしまうと、かなり大きなお墓が必要になってしまいます。

また、本家がお墓を継ぐべきという慣習から、ダメだと言ってる方も多いです。

なので、お墓を継いだ人とその人の配偶者だけに、お墓に入れる人を限定している家がほとんどです。

さらに、霊園やお寺には入れる人の規約や規則が決められてる場合もあります。

たとえば、直系の子孫じゃないと入れないとか、嫁いだ娘はダメだとかいったルールです。

まずは、祭祀承継者についてお伝えします

祭祀承継者がすべてを管理する

お墓の管理は、基本的に「祭祀承継者」が行います。

祭祀承継者は、墓の管理や祭祀を行う権利を持っており、墓に誰が入るかを決める権限を持っています。

簡単に言えば、お墓を守っている人のことです。一般的には長男が実家に残ってお墓を守ってる家が多いです。

ただし、家族の都合により、長男以外の人がお墓を継いで祭祀承継者になってるケースもあります。

実際に、末っ子が継いだり、従兄弟や嫁に行った娘が祭祀承継者となり、実家のお墓を管理しているケースも見られます。

墓じまいや法事も、お墓に関することはすべて祭祀承継者の意思で決められます

お寺や霊園には規則があるときも

お寺や霊園には、次のような入れる人を決めてる規則がある場合があります。

- 使用者の親族に限る

- 直系血族及び配偶者のみ

- 3親等以内の親族

宗派や戒名での制限があるところもあります。

入れる人を制限している理由は、墓地の使用者関係が複雑になり、墓地の使用者や承継者をめぐって将来にイザコザが生じるのを回避するためです。

たとえば、長男と次男が同じお墓に入れば、今から100年後には10人以上の子孫の遺骨が入るわけです。

そうなると、お互いに顔も知らない長男の子孫たちと次男の子孫たちが遺骨の合祀や場所取りで争いになりそうですよね。

お寺や霊園の規則は事前に確認し、必要な手続きを済ませるのが重要です。

そもそも、ひとつのお墓に10人以上の遺骨をいれるのはかなり難しいです

別姓でもお墓に入れる可能性は?

とはいえ、祭祀承継者と違う苗字の方、つまり別姓でもお墓に入れる可能性があります。

それは、同じ苗字で次の祭祀承継者がいない場合です。

次にお墓を守るべき子どもがいないときには、一般的には墓じまいをしますが、そのお墓を継いでくれる人がいれば、別姓でもそのお墓の中に入ることになります。

また、二人姉妹でどちらも嫁に行った場合に、名字は違うけれども、実家のお墓を引き継いで守っていくパターンもあります。

その際には、お墓に書かれてる「〇〇家」とは別の名字ですが、ゆくゆくはそのお墓に入ることになります。

こういったケースでは、お墓の「〇〇家」を削って、別な文字をいれることが多いです。両家墓なんかも同じです。

「旦那の実家の墓に入りたくない」は可能?

結論として、「旦那の実家の墓に入りたくない」というのは、実行可能です。

現代の多様な家族構成の中では珍しくなくなってきていて、法律的にも問題はなく、それを選ぶ女性が増えてきています。

ただし、実家のお墓に入るにはしっかりとした準備が必要です。

「実家のお墓に入りたい」と言ってるだけじゃ無理です。しっかりと準備しましょう

嫁に行っても実家の墓に入れる方法

嫁に行っても実家の墓に入るには、お寺や霊園の規約を確認して、祭祀承継者に了解を得る、この2つの条件しかりありません。

- 実家のお墓に入るにはどうすればいい?

- 実家のお墓があるお寺や霊園に確認する

- 夫や義理の両親、子供と話をする

- 実家の祭祀承継者に話をする

- 実家の親戚や次の祭祀承継者に了解を得る

- 遺言書やエンディングノートに書く

- 別なお墓に入る選択肢と費用

実家のお墓に入るにはどうすればいい?

実家のお墓に入るための準備は次の通りです。

- 実家のお墓があるお寺や霊園に確認する

- 夫や義理の両親、子どもと話をする

- 実家の祭祀承継者に話をする

- 実家の親戚や次の祭祀承継者に了解を得る

- 遺言書やエンディングノートに書く

これら5つの準備をしっかりと、なるべく早くやるのが大事です。

実家のお墓があるお寺や霊園に確認する

まずは、実家のお墓があるお寺や霊園に、あなたが入れるのかどうかを確認しましょう。

あなたと祭祀承継者の関係を言って、姓が違ってもあなたが入れるかどうか、空きがあるかどうかなどを聞きましょう。

お寺にある場合には、お葬式をどこでやったほうが良いのかなども聞いておくのが大事です。

もしも個人墓地や共同墓地でしたら、このステップは関係ないです。

お墓や霊園も無用なトラブルは避けたいです

夫や義理の両親、子供と話をする

あなたが実家のお墓に入れるのが確認取れたら、まずは次の人達と話をして了解を得ます。

- 夫

- 夫の両親

- あなたの子供

- お墓の祭祀承継者

あなたが亡くなったあとに、あなたが自分で実家のお墓に入るのはできませんので、ちゃんと理由をしっかり言って夫や夫の両親にお願いします。

あなたのお子さんにも話をして、お子さんもどちらに入るのかを考えてもらったほうが、後でトラブルになりにくいです。

もしもひとりでも拒否されたら、あきらめて同じお墓に入るか、散骨や樹木葬などに方向転換することです。

もしも夫がすでに亡くなっていたら、役所に「姻族関係終了届」を提出することにより、夫の親族との関係が無くなります。

義理の両親の扶養義務や夫側のお墓に入る必要もなくなります。

また、「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ることも可能です。

夫や義理の両親が亡くなっていてあなたが祭祀承継者になってる場合、あなたの子供や夫の兄弟などに祭祀承継者を変更する必要があります。

旦那さんが亡くなる前の離婚も増えてます

実家の祭祀承継者に話をする

夫や夫の両親、祭祀承継者などの許可が取れたら、あなたの実家のお墓の祭祀承継者に話をします。

祭祀承継者は、あなたのお父さんとかお兄さん、お兄さんの子供などがなってるはずです。いつもお墓を世話している人です。

おそらく拒否はされないと思われますが、問題は誰が入るのか?になるはずです。

あなた一人ならなんとかなりそうですが、お子さんも一緒だとハードルが高くなります。

お子さんが入るとなると、お子さんの配偶者やその子供はどうなるの?という問題がでてくるからです。

祭祀承継者とじっくりと話すのが大事です

実家の親戚や次の祭祀承継者に了解を得る

祭祀承継者から了解を得られれば、お墓に入るのは可能になります。

ただ、次のような実家のお墓にこれからはいる人たちから、いろいろ言われる可能性があります。

- 祭祀承継者の配偶者

- 次の祭祀承継者(お兄さんの孫とか)

- 次の祭祀承継者の配偶者

実家のお墓に入る人たちですが、遠い親戚だったり、直接に血がつながってない人たちです。

なので、こういった人たちにも、しっかりと話しをして了解を得ておく必要があります。

これは立場を逆転して想像してもらえれば、すぐわかるはずです。

たとえば、今のあなたの立場で、遠くに嫁いでいてあなたとはめったに会ったことのない夫の妹が、「父や兄と同じお墓に入りたい」と言ったらどうでしょう?

きっと、「なに言ってるの?意味わからない・・」と思われるはずです。

今は良いですが、50年先、100年先も考えておく必要があります

遺言書やエンディングノートに書く

実家側と夫側の両方とも了解を得られたら、遺言書とエンディングノートにしっかり書いておきましょう。

ただし、遺言書に「〇〇のお墓に入れてください」と書いておいても法的な効力はないです。

遺言書の記載事項は遺言事項と付言事項の2種類で、「〇〇のお墓に入りたい」は付言事項となり、付言事項は法的効力はないからです。

また、残された人が遺言書やエンディングノートに本当に従うのかも、疑問です。

「遺言書にこう書かれていたけど、法的効力はないし、面倒くさいからいいや」ともなりかねません。

確実を期すためには、死後事務委任契約を第三者と結んでおくのが大事です

もちろん、20万円とか30万円といったお金はかかりますが、第三者なので事務的に遂行してもらえます。

確実に入れると分かれば安心ですね

別なお墓に入る選択肢と費用

もしも両家から拒否された場合、離婚したり姻族関係終了届を提出して夫側の親族とは関係を絶ち、別なお墓に入るしかありません。

別なお墓には次の5つの選択肢があります。

- 永代供養付きのお墓(100~200万円)

- 永代供養の納骨堂(50万円~)

- 永代供養の合祀墓(3万円~)

- 永代供養の樹木葬(3万円~)

- 散骨(5万円~)

どの選択肢にしろ、生前予約をしたり、あなたの子供や信頼置ける人にお願いする必要があります。死後事務委任でもOKです。

いずれにせよ、遺言書やエンディングノートは必須です。

それぞれのお墓の詳細を見ていきます

永代供養付きのお墓を建てる

最近では、永代供養付きの一人用のお墓が人気が出てきています。

永代供養付きの納骨堂と同じで、一定期間(30年とか)経ったあとには合祀されますが、夫や夫の親族とは同じお墓には入らないので、安心です。

ただし、お墓を新たに建てますので、費用は高めです。

永代供養の納骨堂

納骨堂は室内にある施設で、骨壺を置いておくロッカー型の納骨スペースが有るものです。

引用元:GOOGLE

宗派や宗教に関係がなく、入れる人の制限もないところが多いです。

年間管理料がかかる納骨堂もありますが、初めに永代供養料を払えばその後の費用は何もかからない永代供養型もあります。

ただし、一定期間(30年とか)経つと合祀される形式のものが多いです。

永代供養の合祀墓

永代供養の合祀墓とは、他の人と一緒の場所に埋葬される形式のお墓です。

骨壺から骨袋に入れ替えられて、納骨室に埋葬される形式のところが多く、5,000体とか10,000体など入れる柱数が決まっています。

合祀墓に入ったら、二度と遺骨は取り出せませんが、費用は一番安いです。

一緒に入るより合祀の方が良いですよね

永代供養の樹木葬

樹木葬は墓石の代わりに、樹木やお花などをシンボルとした埋葬方法です。

樹木葬にも個人型と合祀型があり、個人型には1本ずつ樹木を植えてくれる里山型もあります。

遺骨は合祀墓と同じように二度と取り出せません。

自然に還るというコンセプトで、近年では人気が高くなってきています。

参考:樹木葬は危険?

散骨

散骨も自然に還るのをコンセプトにした埋葬方法で、石原裕次郎さんが海洋散骨されてから人気が出てきました。

上述した墓埋法により、遺骨は墓地以外には埋葬できませんし、道義的な見地からも山に散骨するのは難しいので、海洋散骨がメインになっています。

映画やドラマでよく見られるような、手からサラサラと風に乗せる方法はNGで、水溶性の袋に入れてから海面近くで海の中に落とします。

海洋散骨は業者に頼むのが安全で、業者に代行で散骨してもらう場合、5万円台からできますので経済的にも安心できます。

・海域,土日祝同一料金のため、場所や日柄によって費用が変わることはありません

・粉骨込みで追加費用は一切ありません

・豊富な手元供養品もご用意しており、全てを海へ送り出すのではなく、一部を分骨して身近においておくことも可能です

・一人ひとりGPSを記録した散骨証明証をお届けいたします

・代行委託散骨も個別にお見送りをします。(多くの業者は一か所でまとめて行う)

・10年以上、全国で1000様以上の豊富なサポート実績がありあります

・遺骨は六価クロムという有害物質が含まれていますが、みんなの海洋散骨には遺骨の専門家がおり、一つ一つ丁寧に取扱い、無害化してから散骨を行います

まとめ:嫁に行っても実家の墓に入れる!

この記事のまとめです。

- 嫁に行っても実家の墓に入ることは可能

- 法律ではどのお墓に入るかは決まっていない

- 「夫と同じ墓に入らない」という選択は問題ない

- 実家の墓に入るには事前の準備が必要

- 明治時代の家制度が「嫁は夫の墓に入る」という風習を作った

- 家制度が廃止され、長男以外でも墓を継承できるように

- 祭祀承継者が墓に誰が入るかを決める権限を持つ

- 実家の墓に入るには祭祀承継者の同意が必要

- 霊園やお寺の規約も確認する必要がある

- 親族と話し合い、了解を得ることが大切

- 実家の墓に入るには遺言書やエンディングノートが役立つ

- 姻族関係終了届を提出することで夫側の墓に入る義務をなくせる

- 復氏届も提出して、旧姓に戻っておいたほうが良い場合も

- 死後事務委任契約を結べば、確実に遂行してもらえる

- 永代供養付きの納骨堂や樹木葬なども選択肢としてある

- 実家のお墓に入るためには早めの準備と確認が必要

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要