「跡継ぎがいない墓、どうしよう?」

「子供がいないけど、お墓が・・・」

「永代供養ってどうすれば?」

跡継ぎがいないとか、あなたの後にお墓を守っていく人がいないときには、永代供養をおすすめします。

「娘しかいない家庭」「子供がいない家」など、次世代にお墓を守る人がいないと、お墓をどうすべきか頭を悩ませるはずです。

特に、「嫁いだ娘は実家の墓に入れる?」という疑問や、お墓を放置した際のリスクを考えると、早めに「親の墓を永代供養」にするのが推奨されます。

この記事では、跡継ぎがいない場合の永代供養について詳しく解説します。

跡継ぎがいない墓の悩みを解消して、肩の荷を下ろせるようサポートします

- 跡継ぎがいない場合の適切な供養方法

- 跡継ぎのいないお墓の問題点と無縁墓のリスク

- 娘しかいない場合や嫁いだ娘が実家の墓に入れるか

- お墓を放置した際のリスク

跡継ぎがいない墓は永代供養がおすすめ

- 跡継ぎがいない家のお墓はどうなる?

- お墓を放置するとどうなる?

- お墓を守る人がいない時は永代供養

- 永代供養とは

- 永代供養の種類と費用

- 永代供養に向いてる人は?

- 永代供養のメリット・デメリット

跡継ぎがいない家のお墓はどうなる?

親のお墓に、あなたの後に跡継ぎがいない場合、いずれ無縁墓になります。

無縁墓となった場合のほとんどは、一定の手順を踏んで霊園や墓地管理者により撤去されてしまいます。

管理料が入ってこないので、霊園もお寺も撤去して新たに墓地として販売して使用料や管理料を得るのが当たり前だからです。

親の墓を適切に供養するためにも、跡継ぎがいない場合は、墓じまいや永代供養を早めに検討するのが推奨されます。

撤去するのにもお金がかかるので、大迷惑です

お墓を放置するとどうなる?

無視してお墓を放置すると、無縁墓になり誰も管理しないので、墓地全体の景観や管理にも悪影響が及びます。

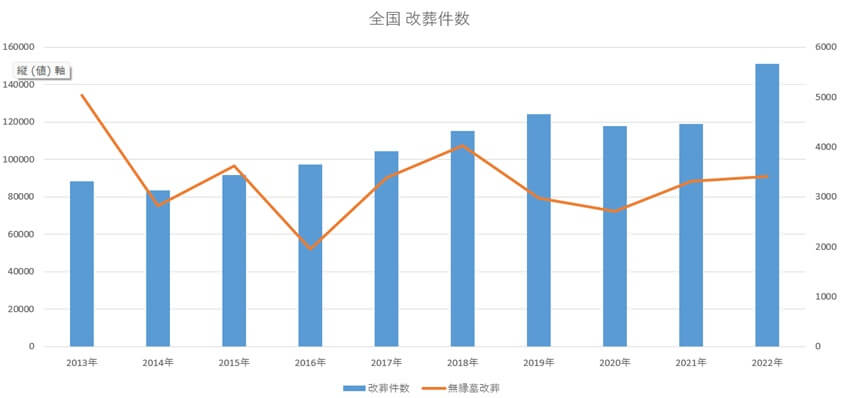

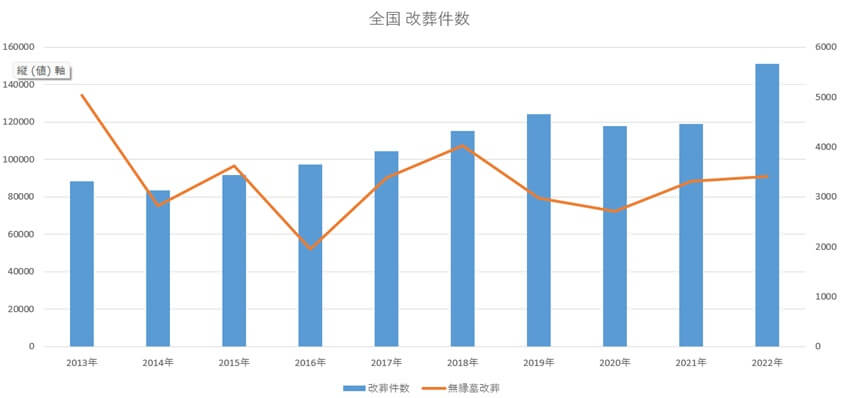

無縁墓の問題は社会的に大きくなっており、2022年の調査では、全国の無縁墓改葬は約3千件を超えています。

墓地の管理者も、無縁墓と判断してもすぐには撤去できません。

- 所有者や縁故者を探す

- お墓の前に立て札をする

- 官報に載せる

- 1年後に改葬申請をする

- 改装する

あとから親族が出てきて、勝手に撤去したと訴訟を起こされるケースもあるからです。

こういった手間や時間が必要ですし、そもそも撤去工事や更地化には10万円/㎡ものお金がかかります。

墓地管理者に迷惑がかかるのももちろんですが、子孫や縁故者が判明したら、撤去費用や損害賠償を起こされる可能性もあります。

多くの人に迷惑をかけ、あとから恨まれないように、お墓を放置せず、早めに適切な対策を取るのが大事です。

お墓を守る人がいない時は永代供養

あなたの後にお墓を守人がいない時は、お墓を放置せずに墓じまいをしたほうが良いです。

上述したように無縁墓になるからです。

ただ、問題なのはお墓の中に入ってる遺骨をどうするか?という問題です。

当然ですが、遺骨を簡単に捨てたり、人にあげたり、物置に置いておくのはNGです。

これは、「墓地、埋葬等に関する法律」で決まっています。

簡単に言うと、墓地以外に遺骨を置いといてはいけないという内容です。

なので、遺骨は必ずどこかに納骨しないといけないのですが、あなたの後に供養したり管理していく人がいないと困ってしまいますよね。

そこで、そういったお墓を守る人がいない時におすすめなのが、永代供養です。

永代供養とは

永代供養は、あなたの代わりに、霊園や寺院が遺骨の管理を引き継ぎ、供養もしてくれる方法です。

通常なら管理料とかその時々の法要にお布施を払ってお坊さんに供養をお願いしていますよね。

そういった費用をまとめた永代供養料を初めに払えば、あなたがいなくなった後も、ずっと供養していってもらえるありがたいものです。

永代供養には、いろいろな種類があります。

永代供養の種類と費用

永代供養には大きく分けて4つの種類があります。

- 永代供養付き一般墓(100~200万円)

- 永代供養付き納骨堂(50~150万円)

- 合祀墓(3万円~)

- 樹木葬(3万円~)

永代供養付き一般墓

いわゆる永代供養付き一般墓は、従来のお墓と同様に新しく墓石を建てたり既存のお墓に納骨して永代供養する方法です。

永代使用料、永代供養料、管理料、墓石代などがかかるので、100万円以上かかるお墓がほとんどです。

しかも、その場合のお墓は一人用、もしくは夫婦ふたり用の小さなもので、先祖や子孫を入れるのはできません。

さらに、一定期間(30年とか)経つと合祀されるものがほとんどで、永遠にそのお墓で供養されるようなものは、ほとんどないです。

今あるお墓に永代供養のサービスをつけてくれるお寺や霊園は殆ど無いですが、僧侶や霊園管理者に相談してみても良いかもしれません。

その場合は、管理料やお布施など含めて30年分とかの金額になるかもしれません。

永代供養付き一般墓は、現在お墓をもっておらず、自分が亡くなった時の準備として考えてる方の需要が多いです。

永代供養付き納骨堂

納骨堂は室内にある施設で、骨壺を置いておくロッカー型の納骨スペースがあるものです。

天候に左右されず、管理がしやすいのが特徴です。

ただし、納骨堂の永代供養の場合、一定期間(30年とか)経つと合祀されるものがほとんどですし、何人も入りません。

費用は地域やお寺によって様々ですが、50万円以上が相場です。

そもそも、納骨堂はお葬式が終わった後に、お墓に納骨されるまでの短期預かり所的なものでした。

それが10年預かるとか、30年預かるとか、年間管理料を払い続ける限りその場所にいれるとかに変化してきました。

合祀墓

合祀墓は、他の遺骨と同じお墓に一緒に埋葬される形式で、費用が最も安いことが特徴です。

供養や管理は全て霊園や寺院が行い、霊園や寺院が続く限りずっと供養されます。

合祀墓の費用は約3万円~/1体が相場ですが、遺骨が他の遺骨と混じるため、後から個別に取り出すことはできません。

跡継ぎがいないお墓には一番適しています。

樹木葬

樹木葬は、墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓で、自然に還る供養方法として人気があります。

個別埋葬型と合祀型があり、合祀型の場合は遺骨を二度と取出せませんが、ずっと供養し続けてもらえます。

費用は2~3万円くらいからあり、これから増えていく供養方法と言えます。

参考:樹木葬は危険?

永代供養に向いてる人は?

永代供養は、跡継ぎがいない人や子供が遠方に住んでいてお墓の管理が難しい人に向いています。

また、家族にお墓の維持費や面倒の負担をさせたくない人にもおすすめです。

親や先祖代々の遺骨だけでなく、自分の分も遺言として永代供養を望んでおけば、とても精神的に楽になります。

永代供養のメリット・デメリット

永代供養の最大のメリットは、跡継ぎがいない場合でも霊園や寺院が永続的に供養や管理を行ってくれるところです。

これにより、遺族になんの心配もなく、遺骨が適切に供養され続けます。

また、費用があらかじめ決まっているため、予測しやすく、長期的に経済的な負担が少なくなります。

一方、デメリットとしては、個別に埋葬された遺骨が一定期間後に合祀されるところが多く、一度合祀されると遺骨を取り出せなくなります。

残された人が手を合わせる対象がないとか、心の拠り所がなくなるといった声もあがっています。

とはいえ、永代供養は跡継ぎがいないお墓には非常に有効な供養方法で、お寺や霊園にこれからのことを安心してまかせられます。

跡継ぎがいない墓は永代供養に!永代供養する方法

跡継ぎがいない場合、永代供養は現実的かつ安心できる供養方法です。

ここでは、永代供養を進める具体的な方法について説明します。

- 親の墓を墓じまいして永代供養する手順と費用

- 家族や親族との相談

- 管理者(霊園・お寺)への相談

- 永代供養先の決定

- 石材店との相談

- 改葬許可証の取得

- 墓石の撤去

- 永代供養先へ納骨・散骨

親の墓を墓じまいして永代供養する手順と費用

では、親の墓を墓じまいして永代供養していく手順や費用を具体的に見ていきます。

墓じまいから永代供養をする基本的な手順、流れは次の通りです。

- 家族や親族との相談

- 供養先の決定

- 墓じまい

- 納骨や供養の実施

一般的な墓じまいと違うのは、永代供養先を決める部分だけです。

この流れをしっかりと踏むことで、スムーズに永代供養を進めることができます

墓じまいから永代供養にかかる費用は次の通りです。

- 閉眼供養のお布施(3~5万円くらい)

- 行政書類代(数千円)

- 墓石撤去費用(平均10万円/㎡)

- 永代使用料

- 永代供養料

- 永代管理料

- 墓石代(必要なとき)

基本的には、一般的な墓じまいと同じです。

違うのは永代使用料と永代供養料、永代供養量で、供養方法によって違ってきます。

手順に沿って解説していきます。

家族や親族との相談

まず、どんな墓じまいでもいちばん大切なのが、家族や親族との相談です。

特に、先祖代々のお墓を撤去したり、供養の形を変える場合、全員に納得してもらう必要があります。

跡継ぎのいないお墓の存続は誰しもムリだとわかってもらえますが、どういう形で永代供養するのか、それとも散骨するのか、それぞれの意見があるはずです。

墓じまいから永代供養の費用も含めて、関係する人全員で話し合いをしましょう。

もしも、その中でお墓の面倒を見て貰える人がいたら、その人に祭祀承継者になってもらえばいいです。

参考:親族の同意を得るには?

管理者(霊園・お寺)への相談

家族や親族の了解が得られたら、まずは今あるお墓の墓地管理者に、しっかりと事前相談します。

今お墓があるお寺や霊園に相談すれば、もしかしたら今あるお墓のままで、永代供養する方法を紹介してくれるかもしれません。

たとえば、すでに永代供養を行っていたり、同じ宗派のお寺を紹介してくれるかもしれません。

まずは墓地管理者に相談すれば、ムダなお金と労力をかけずに問題が解決できる可能性があります。

永代供養先の決定

もしも墓地管理者から、永代供養はしていないとか、どこに移ってもらってもかまわないと言われたら、永代供養を行う霊園や寺院を選ぶ話し合いをします。

供養先は、親族が訪れやすい場所や、費用面を考慮して選ぶのが一般的です。

もしも話し合う親族や家族がいないときには、あなたの一存で決められます。

新しい永代供養先には、上述したように、4種類あります。

- 永代供養付き一般墓(100~200万円)

- 永代供養付き納骨堂(50~150万円)

- 合祀墓(3万円~)

- 樹木葬(3万円~)

費用や供養方法、やるべき内容をしっかりと吟味して、新しい永代供養先を選びましょう。

石材店との相談

今あるお墓の墓地管理者と、あたらしい永代供養先の墓地管理者に話がついたら、石材店を探します。

今あるお墓には指定石材店があるかもしれませんし、お寺の知り合いの石材店がいるかもしれないので、まずは墓地管理者に聞いてみましょう。

基本的には複数の石材店から相見積もりを取り、高額だったらお寺に相談するのもアリです。

実際に下見してもらって、なるべく安くしてもらうのが大切です。

その際には、お墓の中を下調べしてもらいましょう。次の改葬許可申請に必要です。

一般的な墓石の撤去費用は10万円/㎡です

改葬許可証の取得

墓じまいをして遺骨を他の場所に移す場合、自治体から改葬許可証を取得する必要があります。

石材店に代行してもらったり、墓じまいの代行業者を使うととても楽です。

ご自身でやるときの手続きはこちらです。

- 自治体のHPから改葬許可申請書をダウンロード

- 詳細を記入

- 墓地管理者にサイン、押印してもらう

- あたらしい永代供養先に受入証明書をもらう

- 自治体に提出

- 2週間後くらいに発行される

1つの遺骨に1枚の許可申請が必要な自治体が多いです。10人分あれば10枚必要です。

土葬された遺骨がでてきたら火葬が必要ですし、水や泥で汚れていたら洗骨が必要です。

墓石の撤去

改葬許可申請がおりたら、墓石の撤去工事をします。

工事の前には、お寺の僧侶に頼んで閉眼供養をします。お布施は3万円くらい。

墓石を処分してもらい、墓地を更地に戻してもらえば墓じまいは終了です。

取り出した遺骨はきれいにして、あたらしい永代供養先に運びます。

参考: 墓じまいのやり方

永代供養先へ納骨

墓じまいが完了した後、遺骨を永代供養先に納骨します。

霊園や寺院によっては、個別に安置する期間を設けた後、合祀される場合もあります。

納骨は霊園や寺院のスタッフが行うため、遺族が手を煩わせることはありません。

一番初めに親族や墓地管理者(お寺や霊園)としっかり打ち合わせしておけば、実際の墓じまいと永代供養先への納骨はスムーズに行えるはずです。

跡継ぎがいない墓を永代供養する時の注意点

永代供養を選ぶ際には、いくつかの重要な点に注意が必要です。

- 宗派の確認

- 遺骨の柱数

- 納骨堂は後継ぎがいなくても大丈夫?

- 娘しかいない家の墓は?

- 子供がいない場合は?

- 嫁いだ嫁は実家の墓に入れる?

- 跡継ぎがなくても永代供養はできる?

- 跡継ぎがいない仏壇はどうする?

宗派の確認

永代供養墓を選ぶ際、宗教や宗派が決まってる場合があります。

ほとんどが無宗教型ですが、事前に霊園や寺院の方針を確認しておく必要があります。

遺骨の柱数

永代供養先に納める遺骨の数にも制限がある場合があります。

たとえば、永代供養付きの一般墓は一人用が多いですし、樹木葬にしても二人までとか決められています。

複数の遺骨を一緒に安置したい場合は、事前に施設のルールを確認しましょう。

さらに、遺骨の数によって金額も変わります。3万円と言われていても、10人分あったら30万円にもなってしまいます。

入れられる人数と金額をしっかりと確認しておきましょう。

納骨堂は後継ぎがいなくても大丈夫?

納骨堂とは、屋内にあるロッカー型の仏壇のようなものです。

「納骨堂は後継ぎがいなくても大丈夫?」とよく聞かれますが、永代供養が付いていない納骨堂の場合は、管理費が滞納になると納骨堂のスペースの権利がなくなり、合祀されます。

永代供養がついてるケースでも、契約年数によって「〇〇年経過したら合祀されます」という制約が付いてるところもあるので、注意が必要です。

お墓のような永年の個別埋葬(永代供養)を希望されるなら、納骨堂はあまり向いてないと言えます。

いずれにせよ、契約書をよく読んでおいたほうがいいです

娘しかいない家のお墓は?

娘しかいない家でも、永代供養は有効な選択肢です。

現代では嫁いだ娘が墓の管理をするケースも増えていますが、義理の実家の墓もある場合も多いです。

そのため、永代供養を選んだり、親戚にお墓を譲る家庭も多くなっています。

子供がいない家のお墓は?

子供がいない場合、永代供養は最も適した供養方法の一つです。

跡継ぎがいない場合、通常の墓を維持することが難しいので永代供養が安心です。

子供がいない場合、体がしっかりと動くうちに、早めの永代供養の検討が好ましいです。

というのも、「墓じまいしよう!」と思っても、最低でも1年くらいはかかってしまうからです。

嫁いだ娘は実家の墓に入れる?

嫁いだ娘が実家の墓に入ることは、法律的には何の問題もありません。

しかし、家族や親族の意向や地域の慣習によって、複雑な問題が生じるケースが多いです。

というのも、嫁いだ娘だけの問題ではなく、夫や子供、義理の親戚などの気持ちが関係してくるからです。

嫁いだ娘であっても、家族の理解と同意があれば、実家の墓に入ることができるので、早めに適切な話し合いをするのが大切です。

参考: 嫁に行っても実家の墓に入れる?

跡継ぎがなくても永代供養はできる?

跡継ぎがなくても、永代供養はできます。

というか、後継ぎがいないからこそ、永代供養が必要になってきます。

お墓を継ぐのは長男じゃなくても、次男でも長女でも、なんなら友達でも大丈夫ですが、継ぐ人が誰もいないのでしたら、永代供養を考えてみてください。

跡継ぎがいない仏壇はどうする?

では、後継ぎがいないときに、仏壇はどうすればいいのでしょうか。

実は、仏壇もお墓と同じように閉眼供養(魂抜き)をして処分しないといけません。位牌も同じです。

魂抜きさえしてしまえば、解体処分業者に頼めば仏壇自体は3万円弱、中に入ってる仏具も1万円以下で引き取ってくれます。

お墓と仏壇を同時にやる必要はなく、墓じまいだけしておいて、位牌や仏壇だけ子孫に引き継いでも大丈夫です。

お墓をそのままで永代供養するには?

今あるお墓をそのままにして、永代供養してもらいたいとは、誰もが想います。

お墓があるお寺が今も永代供養をしていれば可能性がありますので、一度お寺のお坊さんに相談されてみてはどうでしょうか。

すでに永代供養墓があれば、墓石だけは撤去してくださいということになるはずですので、費用は墓石撤去費+永代供養料+永代管理料になるはずです。

永代供養をやっていなくても、とりあえずなんとかならないか、お坊さんに相談してみてください。

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

まとめ:跡継ぎがいない墓は永代供養に!

この記事のまとめです。

- 跡継ぎのいない墓は、将来的に無縁墓になる

- 無縁墓になると墓地管理者によって撤去されることも

- 墓じまいと永代供養は跡継ぎがいない場合の選択肢

- 墓じまいの撤去工事費用は1㎡あたり約10万円

- 永代供養は霊園や寺院が遺骨の管理と供養を継続的に行う仕組み

- 永代供養には永代供養付き一般墓や納骨堂、合祀墓、樹木葬などがある

- 永代供養の費用は合祀墓で3万円~、納骨堂で50万円~

- 永代供養の大きなメリットは供養が続くこと

- 永代供養は契約期間終了後に合祀されるのが多い

- 散骨は跡継ぎがいない場合のもう一つの選択肢

- 散骨は山林や海洋などが一般的

- 永代供養は生前に契約でき終活にも活用される

- 永代供養は無宗教型も増えている

- 娘しかいない家庭でも永代供養は有効な選択肢

- 永代供養先の選定は費用面や立地を考慮しながら進める

- 墓じまいには改葬許可証が必要

- 改葬許可証は自治体に申請する

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要