「永代供養の方法は?」

「永代供養って何?」

「永代供養で後悔した人は?」

といった悩みや疑問をお答えしながら、永代供養で後悔しない方法を紹介します。

お墓を継ぐ子どもがいない方の墓じまいには、永代供養がおすすめです。

永代供養とは、あなたの代わりにお寺や霊園が供養してくれる方法で、後継ぎがない家や、お墓を守っていく人がいない時に、とてもありがたいものです。

ただし、永代供養と言ってもいろいろな種類があって、費用もいろいろです。

お金のかからない墓じまいの永代供養として、樹木葬とか合葬墓が人気になっています。

とはいえ、墓じまいした後で、「こんなはずではなかった」「違う供養方法にすればよかった」と後悔しても、なかなかやり直せないのが永代供養です。

この記事では、具体的なトラブルや永代供養のメリット・デメリットを紹介して、永代供養とはどういうものか、そのやり方を紹介します。

最後まで読んでもらえれば、後悔しない永代供養ができます。

お墓の悩みなくなり、これからの毎日を楽しく暮らしていけます

- 永代供養のメリットとデメリット

- 合葬墓や墓じまいに関する後悔の内容

- 費用面や法事をしなくていいことの利点

- 親族とのトラブルや寂しさに対する対応策

永代供養で後悔しない方法

- 後悔する一般的なトラブル7つ

- 墓じまいして不幸が起こると言われてる理由

- 墓じまいがよくないと言われる理由

- 「寂しい」と言われる理由

- 合葬墓や樹木葬で後悔する?

- 墓じまいの本当の意味は?

- 永代供養で気をつけるポイント

後悔する一般的なトラブル7つ【具体例】

永代供養をした人には、共通して後悔してるケースが7種類あります。

- 供養の形が違うことに戸惑う

- 心の拠り所がなくなった

- 寂しいと感じることが多い

- 予期せぬ追加費用

- 供養先の管理不十分

- 安さに惹かれて契約してしまった

- 親族とのトラブルを防ぐための対策

供養の形が違うことに戸惑う

永代供養を選んだ場合、従来のお墓参りや供養の形とは異なるため、戸惑いを感じることがあります。

特に、家族ごとにお墓を持ち、個別に供養を行うスタイルに慣れている方にとっては、永代供養の共用スペースや合祀形式が馴染みにくいと感じるかもしれません。

例えば、永代供養では、供養の際に家族や親族だけの特別な空間がないことが多く、他の多くの故人と一緒に供養されることになります。

これにより、供養する場の厳粛さやプライベート感が減少し、「供養の実感が湧かない」と感じるケースがあります。

- 事前に家族や親族と十分な話し合いを行う

- 自宅に小さな仏壇や供養スペースを設置する

- 定期的なお参りや供養の場を設ける

あらかじめ、何度も何度も話をしておくのが大事です

心の拠り所がなくなった

従来のお墓に代わり、永代供養を選んだことで「心の拠り所がなくなった」と感じることがあるのも事実です。

特に、家族や先祖代々のお墓が長年続いていた場合、そのお墓自体が家族の歴史や伝統の象徴となっており、それを手放すことに対して精神的な喪失感を抱く方もいます。

永代供養では、お墓が個人や家族のために特別に設けられているわけではなく、多くの遺骨が合祀される形が一般的です。

そのため、従来のお墓参りのように「家族だけの場所」がないことで、供養行為そのものが淡白に感じられ、「心のよりどころが失われた」という感覚を抱くことがあります。

- 個別供養の形を取り入れる

- 仏壇で定期的な追悼行事を行う

- 心の拠り所を新しい形で見つける

お仏壇や遺影に手を合わせてもらいましょう

寂しいと感じることが多い

永代供養は、従来のお墓とは違い寂しさを感じることがある供養方法です。

特に、故人の遺骨が合祀されてしまうと、個別の供養が難しくなるため、遺族の方が「寂しい」と感じることが多いと言われています。

合祀されることで、故人が他の多くの人と一緒に供養され、個別に遺骨を見守ることができなくなるため、家族が故人とのつながりを薄く感じてしまうことがあります。

また、合祀後は遺骨を取り出せないため、「もう一度故人と対話したい」と思ったときに、それが叶わないことも寂しさを強める要因です。

- 合祀までの期間を確認し、個別供養の期間を延長する

- 仏壇などを使って定期的なお参りや法要を行う

- 手元供養の導入を検討する

お盆とかお彼岸のときだけなんですけどね

予期せぬ追加費用

永代供養を選ぶ際、後から予期せぬ追加費用が発生することがあります。

一般的に、永代供養の契約時には「永代供養料」として一度に支払う費用が提示されますが、これだけではすべての費用がカバーされないところもあります。

例えば、管理費や維持費が毎年請求される霊園もあります。

また、施設によっては「護持会費」や「供養祭の費用」などの名目で、定期的に追加費用がかかることもあります。

- 契約内容を詳細に確認する

- 不明点を徹底的に質問する

- 追加費用の条件を明確にする

- 口コミを調べる

後から・・・というのは嫌ですね

供養先の管理不十分

永代供養を選んだ後、供養先の管理が不十分であることに不満を感じるケースもあります。

例えば、墓地や納骨堂が長期間にわたって適切に管理されていないと、供養が形式的になり、供養施設が荒れた状態で放置されることもあるのです。

また、事前に見に行ったときにはきれいに感じたものの、実際に納骨してから行くと汚く感じたり、整備が行き届いてないと感じるケースもあります。

- 定期的に供養先を訪問する

- 四季折々の風景を見る

- 場所ではなくて掃除や環境を注視する

- 口コミなどを調べる

1回ではなく、何度も、みんなで見に行きましょう

安さに惹かれて契約してしまった

永代供養は通常のお墓よりも安価であるため、その価格に惹かれて契約してしまうことがあります。

その結果、供養の形や管理が思い描いていたものとは異なる場合があります。

特に、合祀された後は遺骨を取り出せないとか、手を合わせるものがないとか、後から「もっと費用をかけてでも個別の供養をすればよかった」と後悔することがあります。

- 契約前に家族や親族と十分に話し合う

- 供養形態を慎重に検討する

- 長期的な視点で選ぶ

- すぐには契約しない

- 口コミを見る

安いとすぐに飛びついてしまいそう・・・

親族とのトラブル

永代供養を選ぶ際、親族とのトラブルが発生することがよくあります。

特に、供養に対する考え方や価値観は家族によって異なるため、永代供養という新しい形式に対して反対意見が出ることも少なくありません。

合祀など、従来の墓守りの方法とは異なるため、特に年長者から不満が出ることもあります。

- 事前に家族・親族と何度も何度も話し合う

- メリット・デメリットを正確に伝える

- 合祀や供養の形式を事前に確認し、説明する

いちばん大事なのが、親族との話し合いです

墓じまいして不幸が起こると言われてる理由

永代供養や墓じまいを行うと「不幸が起こる」といった迷信を耳にすることがあります。

古くからの日本の風習や信仰に基づく「ご先祖様を大切にしないと祟られる」という考え方からきていて、ネガティビティバイアス(負のバイアス)の1つです。

しかし、実際には、永代供養や墓じまいが原因で不幸や災いが起こるということには科学的な根拠はありません。

逆に、ずっとほったらかしだっったお墓を新しくしたり、供養したりすることで御先祖様からは喜ばれるはずです。

墓じまいがよくないと言われる理由

「墓じまいはよくない」という意見を耳にすることがあります。

これも、伝統的な供養の文化に基づく意見で、古くから続くお墓を閉じることに対する抵抗感が根本にあります。

特に、墓じまいを行うことで「ご先祖様をないがしろにしている」と感じる高齢者がいるため、このような考えが広まっています。

しかし、現代のライフスタイルや家族構成の変化により、お墓を守ることが難しい状況が増えているのも事実です。

ほったらかしにして無縁墓にしてしまうほうが、「ご先祖様をないがしろにしている」と言えるのではないでしょうか。

参考:樹木葬は危険?

「寂しい」と言われる理由

永代供養は「寂しい」ともよくいわれますが、その理由は、お墓がないためです。

お盆や法事の時に、お墓参りに行ったり、手を合わせて拝めないので、「永代供養は寂しい」と言われているんです。

ただ、遺骨がなくなってしまうわけじゃなくて、合同慰霊碑とかシンボルツリーのようなものがあるので、それに向かって手を合わせられます。

また、仏壇や位牌、遺影があれば、それに向かって手を合わせられますので、寂しいと感じる気持ちは徐々に亡くなっていきます。

合葬墓や樹木葬で後悔する?

永代供養の合葬墓や樹木葬にすると、同じように「寂しい」と感じる方がいらっしゃいます。

他の方の遺骨と一緒になるのは嫌だとか、どこにあるのかよくわからなくなるといった理由です。

これも考え方次第で、1人で薄暗いお墓の中にいるよりも、大勢の人と一緒に眠るほうが寂しくなくて良いという方もいらっしゃいます。

供養とか宗教は生きてる人のためのものです。

生きてる人が納得して供養すれば、後悔することもなくなるはずです。

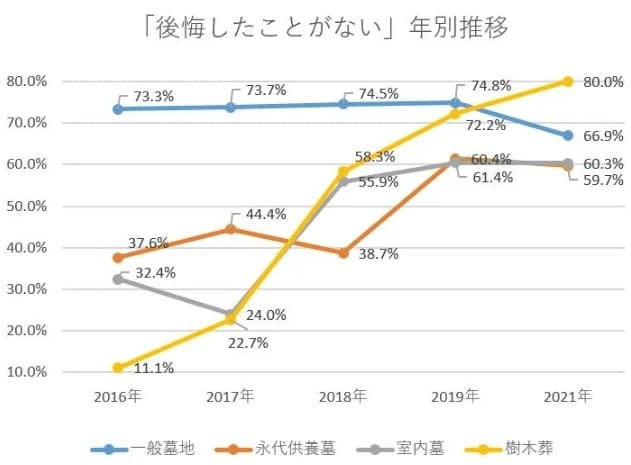

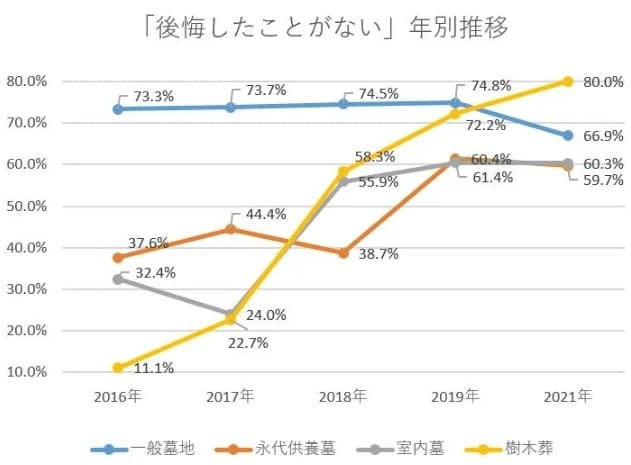

ちなみに、樹木葬と永代供養墓で比較すると、樹木葬のほうが後悔しない割合が高いとNYU-SUSAITO「PRTIMES」のアンケートに載っています。

黄色い折れ線グラフが樹木葬で、80%の方が後悔したことがないと答えています。

墓じまいの本当の意味は?

墓じまいとは、単純にお墓を処分したりお墓を移動することではないです。

墓じまいの本当の意味は、これまでの供養を尊重しつつ、新しい供養の形を選ぶことにあります。

これからの時代、いずれ後継者がいなくなってしまう可能性がとても高いです。たとえそうなったとしても供養が継続されるように考えるのが墓じまいです。

そのため、墓じまいは決して「終わり」ではなく、次の供養の形への移行と捉えることが大切です。

ご先祖様を大切に思う気持ちを持ち続けながら、現代のライフスタイルに合った形で供養を進めることが墓じまいの本来の意味と言えるでしょう。

何のためにやるのかを、もう一度考えてみましょう

永代供養で気をつけるポイント

永代供養を契約する際には、いくつかの重要なポイントの確認が不可欠です。

契約後のトラブルを避け、後悔しないために、以下の点に注意しましょう。

- 家族や親族の同意

- 供養期間

- 永代供養の費用や追加費用の有無

- お墓参りや供養の仕方について

- 契約内容

墓じまいする際には、新しい供養先をどこにするのかが、一番大切な部分です。

これから50年後、100年後のことを考えながら、最適な供養方法になるように家族や親族といっしょに考えていきましょう。

確認しすぎるってことはないです

永代供養で後悔しないためには、永代供養を知る事!

- 後継ぎがいないお墓に最適!

- 他の供養方法との違い

- いろいろな種類がある

- 選ぶ理由・メリット

- 気になるデメリット

- 法事しなくてもいい?

- 一人あたりの費用はいくら

- いつまで供養してくれる?

- お金のかからない墓じまいをするには?

- よくある質問

後継ぎがいないお墓に最適!

永代供養とは、お寺や霊園が長期間にわたり個人や家族に代わって、供養してくれる方法です。

たとえ、後継者がいなくなっても、家族や親族が定期的にお墓参りをしなくても、お寺や霊園が継続的に供養をしてくれます。

このため、少子化や核家族化が進む現代では、後継者問題や遠方に住んでいてお墓の管理が難しい方に喜ばれている供養方法です。

ただし、永代供養には合祀(他の故人と一緒に納骨されること)が行われるケースが多く、抵抗感があるという人も多いです。

「永代」の意味

「永代」とは永久とか永遠という意味ではありません。契約期間という意味です。

永代供養の一般墓や納骨堂、樹木葬は、契約期間が30年とか33年、50年と決まっていて、その期間をすぎると合祀されます。

合祀墓や合葬式の樹木葬は、その場所がある限りです。

他の供養方法との違い

永代供養と他の供養方法には、いくつかの大きな違いがあります。

最も大きな違いは、後継者がいらないということです。

繰り返しになりますが、家族や子孫が代々管理したり、定期的にお墓参りをする必要がないのが最大のメリットです。

また、費用面でも違いがあります。

一般的なお墓では、墓地の購入費用や修繕費用、管理費が継続的に発生しますが、永代供養では最初に「永代供養料」を支払うだけです。

特に「合祀型」の永代供養料は、一般墓に比べて費用がかなり安く設定されています。

安い費用でずっと面倒見てもらえます

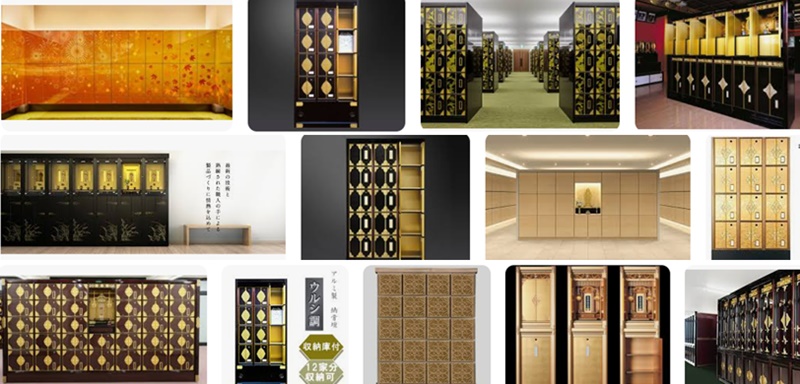

いろいろな種類がある

とないえ、永代供養にも複数の種類が存在し、それぞれ供養方法や費用が異なります。

- 墓石型(一般墓)

- 合祀型(合葬墓)

- 納骨堂型

- 樹木葬型

墓石型(一般墓)

墓石型の永代供養は、従来のお墓と同じような形をとり、個別の墓石を持つ形式です。

1人用、夫婦用、家族用、20人まで・・・など、お寺や霊園によっていろいろな種類があります。

いずれにせよお墓を新たに建てるので、費用は一般墓と変わらなく、かなり高いものになります。

ただし、一定期間(10年とか30年とか)は個別に管理され、後に合祀されるところが多いです。

費用は50~200万円くらいです

合祀型(合葬墓)

合祀型は、はじめから他の人と同じ場所に一緒に納骨される形式で、最も費用が抑えられる永代供養です。

東京都内でも3万円くらいのところからあります。

参考:3万円の永代供養はある?

ただし、一度合祀されると遺骨を取り出せなくなるため、慎重な検討が必要です。

別途料金で名前を彫ってくれる所もあります

納骨堂型

納骨堂型は、骨壺をロッカーや仏壇のような形で保管する屋内施設です。

個別に管理される期間が過ぎると合祀されるところが多いです。

費用は10~100万円くらいです

樹木葬

樹木葬型は、墓石を使わずに樹木の周りに遺骨を埋葬する形式です。

樹木葬型にも合祀型と個別埋葬型があり、ひとりに1本の樹木を植えてくれるタイプもあります。

費用は、合祀型の樹木葬なら10万円くらいからあります。

自然回帰を重視する人に選ばれており、環境に配慮した供養方法として人気が高まっています。

いろいろな種類がありますが、共通してるメリット、デメリットがあります

選ぶ理由・メリット

永代供養を選ぶには7つの理由、メリットがあります。

- 法事をしなくていいのは本当に楽

- お金のかからない墓じまいが可能

- お墓の管理が不要になる

- 跡継ぎが不要

- 宗旨・宗派を問わない

- いろいろな種類がある

- お墓参りの手間が省ける

1つずつ詳しく見ていきます

法事をしなくていいのは本当に楽

永代供養の最大の利点の一つは、法事やお墓参りを家族が定期的に行う必要がないことです。

通常、お墓を持つと、年忌法要(三回忌など)やお墓参りを定期的に実施する責任が生じますが、永代供養ではお寺や霊園が故人に代わって供養を行ってくれます。

これにより、法事の準備や親族の招待、供養のための移動などの経済的な負担も軽減でき、特に忙しい現代社会において非常に助かると感じている人が多いです。

遠方に住む親族が多い場合でも、お寺にすべて任せられる安心感があり、時間や手間を省きたい方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。

お金だけでなく、時間や体力も節約できます

お金のかからない墓じまいが可能

墓じまいした後にも、遺骨はどこかで供養しなければいけません。処分したり捨てたりしてはいけないんです。

永代供養墓にすることで、お住まいの近くに新しくお墓を建てて供養するよりもかなり金額を抑えられます。

特に、合祀型や樹木葬型の永代供養は費用が比較的安価で、墓地の管理料や後々の維持費もかかりません。

そのため、「お金のかからない墓じまい」を実現できる選択肢として、財政的な負担を軽減したい人には非常に適しています。

お金がないのよね・・・

お墓の管理が不要になる

永代供養のもう一つの大きなメリットは、お墓の管理が不要になることです。

従来のお墓では、草刈りや掃除、墓石のメンテナンスなど、定期的な管理が必要です。

特にお墓からかなり遠方に住んでいたり、後継者がいない場合は、お墓の管理が大きな負担となります。

永代供養を選ぶと、寺院や霊園が全ての管理を引き受けてくれるため、供養が途切れることなく続けられるます。

荒れ放題にするよりも、よっぽど祖先崇拝になります

跡継ぎが不要

永代供養の大きな特徴の一つは、跡継ぎが不要である点です。

一般的なお墓では、子どもや親族が後を継いで管理することが前提となりますが、永代供養の場合、後継者がいなくても問題ありません。

少子高齢化が進む現代では、後を継ぐ人がいないという状況が増えており、こうしたニーズに応えられるのは永代供養のみです。

供養が途切れる心配がないため、あなた自身が亡くなった後も安心して供養を任せられます。

子供はいないし、親せきを見渡しても継げる人がいない・・・

宗旨・宗派を問わない

永代供養は、宗旨・宗派を問わないケースが多いです。

一般的なお墓の場合、墓地があるお寺の檀家になり、その宗派になる必要があります。

檀家になると、協賛金とか寄付金とか、いろいろな付き合いが出てきてしまいます。

永代供養をしてる多くの寺院や霊園では、宗教や宗派にこだわりがないので、余計な出費はありません。

うちは曹洞宗で、義理の実家は浄土真宗・・・

いろいろな種類がある

上述したように、永代供養には大きく分けて4種類があり、それぞれのなかにもいろいろな種類があります。

たとえば、墓石型にもすべての遺骨を受け入れてくれる所もあったり、合葬墓も自然の中に溶け込むように作られてる所もあります。

樹木葬も、一つの山全体が墓地になってる所もあります。

家族構成や予算、家族の希望に合わせて、あなた自身が好きなタイプの永代供養を選べます。

あなたの家族にマッチした供養方法を探すことです

お墓参りの手間が省ける

永代供養では、お墓参りの手間が省けるという点も大きなメリットです。

東京の住んでいて九州にお墓がある場合、家族全員でお墓参りに行こうとすると10万円じゃ無理ですよね。

そもそも寝たきりの高齢者は行くことすら無理です。

遠方に住んでいる方や、年齢や体力的にお墓参りが難しくなった方にとって、お墓参りの手間が省けるメリットは非常に大きいです。

車椅子の人が何人もいると大変!

気になるデメリット

一方で、永代供養にはデメリットも4つほどあります。

- 合祀後に遺骨を取り出せない

- 従来のお墓参りとは違う

- 合祀に対する抵抗感

- 永代供養はいずれ合祀される

この4つを考えるのが一番大切です

合祀後に遺骨を取り出せない

永代供養の合祀型と樹木葬型では、一度合祀されると遺骨を個別に取り出せません。

墓石型(一般墓)と納骨堂型では、骨壺のまま納骨されますが、合祀型と樹木葬型は骨壺から骨袋などに入れ替えられて土の中に埋葬されるからです。

子供や孫の代になって、「やっぱりお墓を建てて・・・」と考えても不可能なんです。

そのため、合祀の有無については事前にしっかりと確認し、家族間でよく話し合っておくのが重要です。

一度入れたらおしまいということですね

従来のお墓参りとは違う

永代供養では、従来のお墓参りとは異なる形で供養が行われます。

通常のお墓では、家族が個別のお墓を訪れ、花を手向けたり、線香を焚いたりして供養することが一般的です。

しかし、永代供養では、個別のお墓ではなく、共用の供養スペースや合祀墓で行われることが多く、自由に参拝できる場所や時間が制限されています。

また、永代供養の場所によっては、線香をあげたり、墓石の前で祈るという従来の形式を取れない場合もあるので、この点をよく理解しておくのが必要です。

献花式とかテレビで見ますよね

合祀に対する抵抗感

合祀に対して抵抗感を抱く人も多いことが、永代供養を選ぶ際の注意点の一つです。

合祀とは、他の故人と同じ場所に納骨されるため、見知らぬ人と一緒に祀られることに抵抗を感じる人がいます。

たとえば、上記の都立八柱霊園では、最終的に十万体の遺骨収容が可能で、毎年2000体とか限られた募集があります。

個別に供養したいと考える人もますし、みんな一緒で楽しそうと考える人もいるので、家族や親族の気持ちに合った供養形式かどうかをしっかり検討するのが重要です。

江戸時代より昔はみんな合祀だったんですけどね

永代供養はいずれ合祀される

納骨堂型や墓石型の永代供養では、一定期間(10年とか30年とか)が過ぎると合祀されるのが一般的です。

つまり、一般墓でなければ永久に保管してくれて、永遠に供養していってくれる所はないということです。

一般墓でさえ後継者がいなくなれば無縁墓としていずれ撤去されます。そもそもお寺や霊園がなくなればどうしようもできません。

後々後悔しないためにも、どうやって供養していくのか、お墓をどうすれば良いのかを家族や親族で話し合うのをおすすめします。

無縁墓になるよりは合祀のほうが良いです

法事しなくてもいい?

永代供養するところは、施設によって法事をしないところもあります。

法事には、納骨法要とか3回忌、7回忌などありますが、法事をしなければいけないという決まりはないです。

お寺や霊園ではお盆やお彼岸に供養しているところもありますし、依頼すればやってくれるところもあります。

基本的に、永代供養のところにお願いすれば、供養や法事などは任せてしまっても問題ありません。

年を取るしたがって、法事の回数も減っていきます

一人あたりの費用はいくら?

永代供養の費用は次のとおりです。

- 永代供養墓 50万円~

- 合葬墓 3万円~

- 樹木葬 5万円~

地域や施設によって変わってきますので、正確な費用は永代供養元に確認することをおすすめします。

費用を抑えるなら、合葬式の永代供養です

いつまで供養してくれる?

永代供養と行っても、上述したように永遠に供養してくれるわけではないです。永代供養の種類によって契約年が決まっています。

合祀型の永代供養は、二度と取り出すことができないので、契約年数はなく、ずっと供養してくれます。

個別や集合型の永代供養墓や永代供養付きの納骨堂は、10年とか30年、50年といった年数が多く、その後は合祀されます。

個人型の樹木葬も、契約年が決まっていて、年数が経てば取り出されて合祀されるところが多いです。

永代供養と言っても、一人で埋葬されてる場合は、永遠に同じ場所に埋葬されて供養され続けることはないと憶えといてください。

契約書や契約内容をしっかりと確認しましょう

お金のかからない墓じまいをするには?

なるべくお金のかからない墓じまいをするには、永代供養をおすすめします。

というのも、墓じまい全体の費用の内訳は次の様な感じで、新しい供養方法の選択によって、墓じまいの費用が変わってくるからです。

- 行政書類代 ~1万円

- お寺へのお布施(閉眼供養)3万円~

- 墓石撤去工事費 10万円/㎡~

- 新しい供養方法 2~200万円

なので、できるだけ費用を抑えるには、永代供養の合葬墓などのなるべく費用がかからないものにする必要があるんです。

費用だけでなく、立地条件や管理状態、環境などをしっかりと確認して、兄弟や親戚と綿密に打ち合わせしながら墓じまいの計画を立てるのが大事です。

よくある質問

墓じまいして永代供養するときのよくある質問とその回答をまとめました。初めて墓じまいを考えている方にも分かりやすく解説しています。

Q1: 永代供養は本当に永久に供養してもらえるのですか?

「永代供養」といっても、必ずしも永久に供養してもらえるわけではありません。実際には「長期間」という意味で、一定の期間が過ぎると、合祀(他の遺骨と一緒に納骨される)されることが多いです。契約時に、供養の期間や合祀のタイミングをしっかり確認することが大切です。⇒ 永代供養とは?

Q2: 永代供養を選ぶと、家族や親族とのトラブルが起こりやすいですか?

永代供養に対しては価値観が異なるため、家族や親族の間で意見が分かれることがあります。特に、従来の墓守りの形式に慣れている年長者などが合祀に抵抗を感じることもあります。このため、事前に家族と十分に話し合い、納得を得ることがトラブルを防ぐために重要です。⇒ 親族の同意

Q3: 永代供養の費用はどれくらいかかりますか?

永代供養の費用は、お墓の種類や場所によって異なります。墓石型であれば数十万~数百万円、合祀型であれば数万円から10万円ほどです。また、契約時に確認しておくべき点として、管理費や維持費が別途発生することがありますので、事前に詳細な費用を確認することが重要です。⇒ 永代供養の費用

Q4: 永代供養ではお墓参りができなくなることがありますか?

永代供養では、お墓参りに制限がある場合があります。特に合祀型の場合、個別の遺骨が他の人と一緒に納骨されるため、個人のお墓にお参りする感覚が薄くなることがあります。共用スペースを利用する場合も多く、従来のようにお墓にお花を供えることができないケースもあります。⇒ 供養方法

Q5: 合祀された遺骨は取り出せますか?

合祀されてしまった遺骨は、他の遺骨と混ざってしまうため、取り出すことは基本的にできません。合祀前であれば遺骨を取り出せる場合もありますので、合祀されるタイミングや取り出しの可否について、契約時にしっかり確認しておくことが大切です。⇒ 遺骨は取り出せない

Q6: 墓じまいしないとどうなる?

跡継ぎがいなくて、あなたの次にお墓を守る人がいない時に、墓じまいしないと、完全に無縁墓になります。無縁墓になると、一定の手続きを踏んで墓石は撤去され、中に入っていた遺骨は合祀されます。⇒ 墓じまいしないとどうなる

Q7: 墓じまいしなくても大丈夫な人は?

墓じまいしなくても大丈夫な人は、次にお墓を守っていってくれる人がいる方です。お墓を守る人は祭祀承継者と言われますが、祭祀承継者は長男でなくても、次男でも嫁に行った娘でも、友人や親戚でも、誰でもなれます。ただし、その次の人や更にその次の人は、お墓の中に入ってる人との関係性がかなり薄くなりますので、考える必要があります。

まとめ:永代供養で後悔しないために

この記事のまとめです。

- 永代供養はお寺や霊園が代わりに供養してくれる

- 後継者がいなくても供養をしてくれるので安心

- 少子化や核家族化が進む現代に最適な供養方法

- 合祀されることが多く、抵抗感を持つ人も多い

- 永代供養は「永久」ではなく、契約期間という意味

- 永代供養は費用面で一般墓より安価であることが多い

- 合祀型は最も費用が安く、東京都内でも3万円程度から可能

- 合祀後、遺骨を取り出せない

- 永代供養にはいくつかの種類がある

- 墓石型、合祀型、納骨堂型、樹木葬型など

- 墓石型は従来の墓と同じ形だが1人用か二人用が多い

- 合祀型は他の人と一緒に納骨される

- 納骨堂型は骨壺を屋内で保管する形式

- 納骨堂型は契約期間が終わると合祀される

- 樹木葬型は自然志向の供養方法と言われてる

- 環境に配慮した形が人気

- 永代供養では法事をしないことが多い

- 契約時に供養の形や費用、期間の確認が必要

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要