「先祖代々の墓をどうしよう?」

「先祖に申し訳がない?」

「お金がめっちゃかかると聞くけど?」

先祖代々の墓の墓じまいを考えている方に、どのようにしたら良いのか、費用はどのくらいかかるのか、重要なポイントを解説します。

先祖代々の墓の墓じまいを「いつから」考えるべきか、「しないとどうなるのか」「先祖に怒られるのか」なども考える必要があります。

初めに言っときますが、墓じまいをして先祖に怒られたり、祟られたりするのは絶対にありえません。よく覚えておいてください。

跡継ぎがいない先祖代々の墓をそのままにはしておけません。

重要なのは、先祖代々のお墓の中にはいってる遺骨の数です。遺骨の数によって費用がかなり変わってきます。

永代供養にすると費用はどのくらいかかるのかをしっかり理解して、墓じまいを進めていきましょう。

先祖代々のお墓の墓じまいのポイントは遺骨の数

- 先祖代々の墓を墓じまいする理由とそのタイミング

- 墓じまいを行う場合の手順と注意点

- 墓じまいに必要な費用や永代供養の費用

- 墓じまいをしないリスクや無縁墓の可能性

先祖代々の墓の墓じまいで知っておくべきこと

先祖代々の墓を墓じまいしたいと考えてる方には、永代供養の合葬墓がおすすめです。

参考:墓じまいと永代供養の違い

- 墓じまいを考える理由

- 墓じまいしなくても良いケース

- 先祖代々の墓をどうするべきか迷う理由

- 墓じまいしないとどうなるのか?

- 墓じまいはいつから考えるべきか?

- 先祖代々の墓を墓じまいするときの問題点

- お墓を撤去するだけではダメ!

- 後継者がいないときには永代供養がベスト

- 永代供養についての詳細

- 永代供養に変えるメリットとデメリット

墓じまいを考える理由

先祖代々のお墓を墓仕舞いしようと思ってるひとには、共通した理由があります。

- 継承者がいない

- 遠方で供養が難しい

- 子孫の経済的な負担をなくしたい

- 両家にお墓がある

- 価値観の変化

継承者がいない

お墓を継いでくれる人がいないというのが、最も多い理由です。

日本では少子高齢化が進んでいて、子どもがいなかったり、嫁に行った娘しかいないという家庭が本当に増えています。

お墓を維持するには、毎年お金を払ったり、お墓を掃除したりする必要があります。それをしてくれる人がいなければ、当然ですがお墓は無縁墓の状態になります。

継承者がいないご家庭の場合、早めに対策を考えるのが良いです。

継ぐ人がいない・・・どうしようもできませんよね

遠方で供養が難しい

東京と九州のように、お墓が遠くにあると、定期的に訪れてお参りをするのが難しいです。

特に、年を取ると長い距離を移動するのは体に負担がかかりますし、交通費もかかります。

そのため、年に1回しかお墓に行けなくなることも多いです。

さらに、それまでお墓を管理している人が亡くなると、お墓が放置されてしまう傾向にあります。

足腰が悪くなくても、遠いと・・・

子孫の経済的な負担をなくしたい

毎年の管理料や法事のお金など、お墓を維持するのにはお金がかかります。

お墓の維持にはお金以外のものも必要になります。

たとえば、山奥にあるお墓の場合、そのお墓に行くまでの道の草刈りも必要ですし、木の伐採など大掛かりな整備も必要になってきます。

そういった経済的な負担だけでなく、時間的な負担や体力的な負担を、子どもたちに負わしたくないという方が増えてきています。

子どもには迷惑かけたくない・・

両家にお墓がある

結婚すると、お互いの家にお墓があることがあります。

一人娘と一人息子の結婚の場合、両方のお墓を管理していかないといけなくなります。

さらに、子どもがいなかったり、遠くに行ってしまったときにはにっちもさっちもいかなくなります。

そういうときには、片方のお墓を墓じまいして両家墓にしたり、両方の墓じまいをするご家庭が多いです。

1人で2つも3つも・・という方もいらっしゃいます

価値観の変化

かつては、先祖のお墓を守ることが家の大事な仕事だとされていましたが、今は違います。

お墓の形や供養の仕方は多様になり、例えば自然に還りたいという理由で樹木葬を選ぶ人も増えています。

さらには、「お墓なんていらない」「負担でしかない」と思ってる20代、30代もとても多いです。

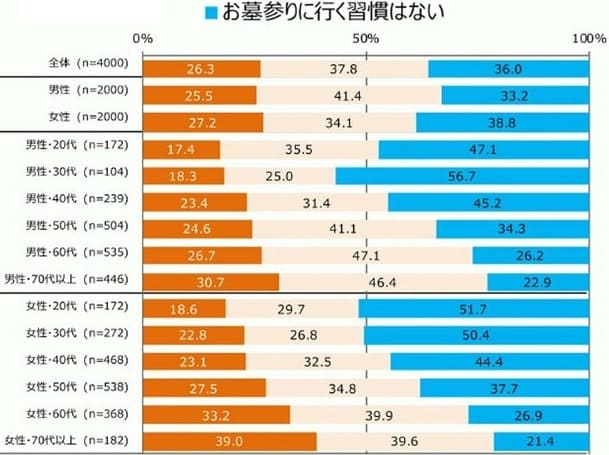

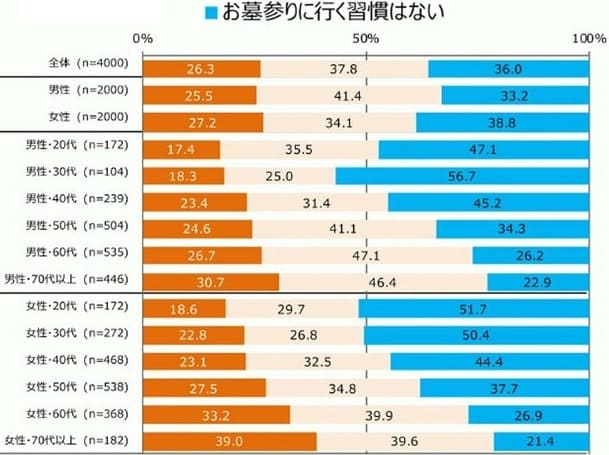

「ダイアモンドオンライン」というニュースサイトで、お墓参りのアンケートがされていました。

(引用元:ダイアモンドオンライン)

- オレンジ お墓参りの習慣がある人

- ピンク 1ヶ所だけお墓参りに行く

- ブルー 行かない

男性の20代~40代、女性の20代~40代の半分の人が、お墓参りに行かないと答えています。

つまり、その年代の半分以上の人がお墓は必要ないというのが、いまの現状なんです。

これが文化なので、仕方がないかもしれません

墓じまいしなくても良いケース

そういった状態でも墓じまいなくても大丈夫なケースがあります。

- 子どもが継ぎたいと言うとき

- 新しい承継者が現れたとき

子どもが継ぎたいと言うとき

もしも、遠く離れた子どもたちにお墓の話をして、「遠いけれどもお墓を守りたい」と言ってくれるのなら、無理に墓じまいをする必要はありません。

跡継ぎのことは心配せずに、今のお墓の管理をしていけばいいんです。

あなたが遠くてもう行けないときには、継ぎたいと言ってる子どもに今の時点で祭祀承継者になってもらえば、あなたの役割は終わります。

その際には、お寺や霊園に連絡して祭祀承継者を変更してもらいます。

まずは話をしてみないとわかりません

新しい承継者が現れたとき

今までお墓を守る人がいないと思っていたのに、離れていた親族が「自分が守りたい」と言ってくれる場合もあります。

そのような場合は、その人に引き継いでもいましょう。

明治時代や大正時代には、お墓を継ぐ人が決まっていましたが、戦後の民法では誰が継いでも良いようになっています。

誰が継ぐのかは、祭祀承継者であるあなたが選んで依頼する事ができます。

その際には、仏壇や位牌なども、その人にすべて引き継ぎます。

閉じると聞くと、継いでくれる人もいます

先祖代々の墓をどうするべきか迷う理由

お墓を継ぐ人がいなかったり、お墓が遠くてもう行けないときでも、「墓じまいしたいけど、どうしよう?」と、ほとんどの人が悩みます。

その理由は、大きく分けて2つあります。

- 自分の代で終わらせても良い?

- 先祖に申し訳がない

お墓参りに毎年何回も言っていたり、そのお墓に入ってる人をよく知っていれば知ってるほど、こうした疑問や思いが湧いてきてしまいます。

自分の代で終わらせても良い?

自分の代でお墓を終わらせることに対して、どうしても不安や罪悪感を持ってしまいます。

先祖代々のお墓は家の歴史を表すものであり、何世代もの人たちがずっと守り通してきたものです。

それなのに、自分の代でお墓を終わらせてしまってもいいのか・・・これは、誰しも必ず悩むポイントです。

しかし、よく考えてもらいたいのですが、あなたが亡くなってしまえば、どのみちお墓は終わってしまうんですよね。だれもお墓参りに来なくなります。

だったら、丁寧に御先祖様たちを供養して、きれいさっぱりと終わらせてしまう方がいいのではないでしょうか。

そう考える人達が、2018年ころから確実に増えてきています。

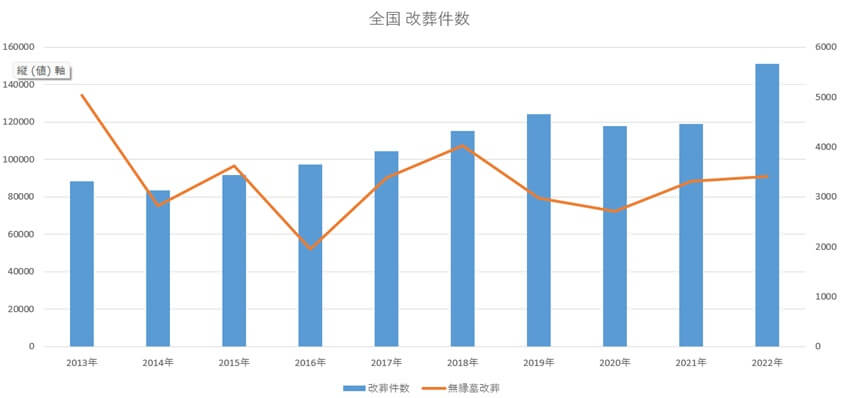

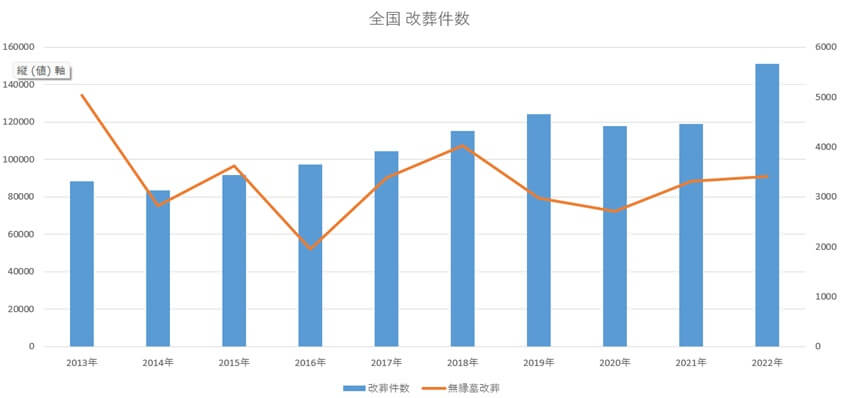

こちらは「e-Stat」という政府統計の総合窓口と言うサイトで出された、全国の改葬件数の報告です。

2020年、2021年は感染症の影響で若干少なくなりましたが、2022年には15万件とぐーんと伸びていて、それ以降も大幅に伸びてると予想されます。

50年後、100年後の子孫はどうなってるでしょう?

先祖に申し訳がない

もう一つの気持ちとして、「ご先祖様に申し訳ない」と思いがあります。

家が途絶えてしまうといった気持ちもあるはずです。

しかし、時代が変わって生活も変わり、どの家も昔のようにお墓を維持するのが難しくなっているのが現状です。

管理が難しくてお墓が荒れてしまうより、きちんと供養が続けられるように永代供養にする方が、ご先祖様をしっかりと敬うことができます。

そう考えると、墓じまいをするのも、逆にご先祖様を大切にする一つの方法だと言えます。

放置して荒れ果てさせるのも・・・

墓じまいしないとどうなるのか?

では、後継者がいないまま、いまのままでお墓を放置するとどうなるのでしょうか?

前述の通り、後継者がいないお墓は、確実に無縁墓、無縁墓地になります。無縁墓は日本全国で問題になっています。

引用元:読売新聞オンライン

管理する親族らがいなくなった「無縁墓」が全国的に問題になる中、栃木県内でも公営墓地のある18市町のうち、少なくとも7市町で無縁墓が確認されていることが、読売新聞の取材で分かった。無縁墓は墓地が荒れる要因になるほか、承継者を探す手間がかかり、墓石の撤去などで公費負担も発生するため、各市町は対応に苦慮している。(引用:読売新聞オンライン)

無縁墓になると、そのお墓は一定期間後に、自治体や霊園の判断で撤去され「無縁仏」として合祀されます。

もちろん、無料ではできず、時間も2年、3年とかかりますので、かなり迷惑な状態になります。

もしも、縁故者が見つかった場合には、その人に損害賠償や撤去費用などの請求が行く場合もあります。

墓じまいはいつから考えるべきか?

墓じまいを考えるタイミングは、できるだけ体が元気なうちにするのが良いです。

墓じまいにはお寺や親族との相談、役所での手続き、墓石の撤去などたくさんのことをしなければならず、これには体力が必要です。

想像してみてください。今はどこにでも行けて何でもできますが、車椅子生活になったり寝たきりになってしまったら、どうなんでしょうか?

あなたが元気なうちに墓じまいを終わらせてしまえば、煩わしいことは考えずに、楽しいことだけにあなたの時間を割けます。

家族にも誰にも負担をかけずに問題を解決できます。

まだいいかな・・と思ってるときつくなります

先祖代々の墓を墓じまいするときの問題点

先祖代々のお墓じまいをするときに、一番の問題は費用です。

墓じまいにはかならず費用がかかりますが、この費用は、お墓の柱の数や大きさによって変わります。

お墓の解体費用はお墓の大きさによりますし、納骨費用は供養方法や柱数により、何倍も変わります。

ちなみに、墓地撤去費用は10万円/㎡が相場で、納骨費用は5000円~20万円/1柱が相場です

先祖代々のお墓というと規模も大きいでしょうし、中に入ってる遺骨の数(柱数)も多いはずです。

通常のお墓よりもかなり費用がかかると思っておいたほうが無難です。

撤去費用や納骨費用は、くわしく後述します

お墓を撤去するだけではダメ!

墓じまいというと、お墓を撤去するというイメージがありますが、撤去するだけではダメです。

昭和23年に施行された「墓地、埋葬等に関する法律」に、「第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と決められてるからです。

さらに、遺骨をお墓から取り出すときにも、受け入れ先の証明がないと取り出せません。

つまり墓じまいは、お墓を撤去と次の供養先への納骨がセットになってるんです。

墓じまいはお墓を撤去するだけじゃないんです

後継者がいないときには永代供養がベスト

次の供養先と言ってもいろいろあります。

- 一般墓

- 永代供養墓

- 合祀墓(永代供養)

- 樹木葬(永代供養)

- 散骨

- 自宅供養

お墓の後継者がいないときには、お墓から遺骨を取り出して永代供養にするのがベストです。

永代供養にすれば、後の心配がなくなりますね

永代供養についての詳細

永代供養とは、お寺や霊園が代わりに遺骨を供養し、管理してくれる方法です。

たとえば、家族や親族が遠くに住んでいてお墓に行くのも難しい場合や、お墓を管理する人がいなくなった場合、お寺が続く限り供養してくれます。

永代供養にもいろいろな種類があります。

- 新しく永代供養墓を作る

- 永代供養の合祀墓に入れる

- 永代供養の樹木葬をする

新しく永代供養墓を作る

お寺や霊園の中に、新しくお墓を建てて永代供養してもらう方法です。

多くは1人用や夫婦用ですが、中には家族用もあり、10柱までとか15柱までのものがあります。

費用は墓地の永代使用量とお墓の永代供養量がかかり、50~200万円位が相場になっています。

新たにお墓を立てるので高額になりますが、一定の契約期間(10年とか30年とか)をすぎると合祀されます。

いずれ合祀されるというのがちょっと・・・

永代供養の合祀墓

合祀墓とは他の人と一緒のお墓にはいる供養方法で、5000柱とか10万柱が一緒の合祀墓のものがあります。

公営霊園でも民間霊園でも3万円/柱とか10万円/柱くらいの費用のものからあります。

もちろん、その後の管理料はかからず、その霊園が続く限り永代供養してもらえます。

デメリットは、二度と取り出せないということです。

永代供養の樹木葬

最近話題になってる樹木葬も永代供養の一種です。

樹木葬は墓石の代わりに、樹木やお花をシンボルとしたお墓で、そのシンボルの周りに埋葬されます。

個人型や合祀型などの種類があり、費用は3万円/柱くらいからあります。

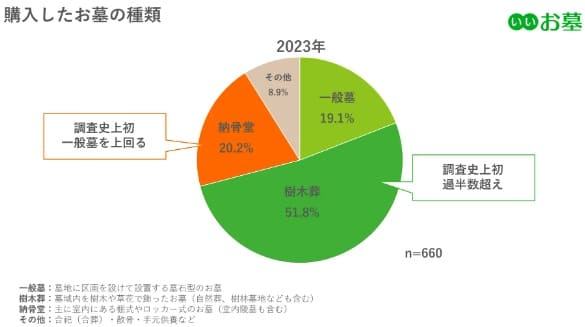

PRTIMESというニュースサイトで行った調査では、2023年に樹木葬のシェアが過半数を突破したと報告されています。

引用元:PRTIMES

- 一般墓 19.1%

- 樹木葬 51.8%

- 納骨堂 20.2%

- その他 8.9%

人気だけど大丈夫かしら?

参考:樹木葬は危険?

永代供養に変えるメリットとデメリット

永代供養に変える最大のメリットとしては、後継者がいなくても安心して供養できることです。

また、家族にとって管理の手間や経済的な負担が少なくなることも大きなメリットです。

しかし、デメリットとしては、遺骨が他の遺骨と一緒に合祀されることがあり、後から個別に供養をしたいと思っても難しい場合があります。

親族が反対することもあるため、家族全員とよく話し合って決めることが大切です。

生きている人の思いの方が大切です

先祖代々の墓を墓じまいして永代供養にする方法と費用

- 永代供養にする手順

- 先祖代々の墓を墓じまいして永代供養にする費用

- 行政書類代

- 閉眼供養のお布施の金額

- 墓石撤去の費用はいくら?

- 永代供養の費用はいくら?

- よくあるトラブルの実例

- おすすめの代行業者

永代供養にする手順

墓じまいして永代供養に変えるときの手順を紹介します。

- 親族や家族と相談

- お寺に相談

- 永代供養先を決定

- 石材店に見積もり

- 行政書類を提出

- 閉眼供養、遺骨取り出し、墓石撤去

- 永代供養先に納骨

1. 親族や家族と相談

墓じまいをする前には、まず家族や親族と話し合うことがとても大事です。

墓じまいは一度行うと元には戻せないため、全員が納得した上で決めることが必要です。

特に、先祖代々のお墓を墓じまいするときには、普段あまり行き来のない遠い親戚の人にも相談、もしくは報告をしておくのがとても大切になります。

もしかしたら、親せきの中にはお墓を守りたい人もいるかもしれませんので、時間をかけて聞き取り、話し合い、決定するのが大切です。

ここが一番大切です

2. お寺に相談

墓じまいを決めたら、お寺に相談する必要があります。

お墓を管理しているお寺には、お墓の管理が難しいという現状を伝えて、まずはどうすれば良いのか相談しましょう。

そのうえで、墓じまいしたい意向を伝えて、必要な手続きを相談します。

お寺によっては「離檀料」というお金が必要になることがありますし、閉眼供養という儀式も必要ですので、しっかりとお寺と話し合って進めることが大切です。

相談する形で話しましょう

3. 永代供養先を決定

遺骨を取り出す前に、永代供養先を決めて、受入証明書を貰う必要があります。

上述したように、永代供養にはいろいろな種類がありますし、今お墓があるお寺にも永代供養墓があるかもしれません。

事前に見学に行くなどして、どんな雰囲気かを確認し、場所、費用、管理の状況などをよく見て、自分や家族に合ったところを選ぶの大切です。

ただし、お墓の中の柱数が確定する前には、契約しないことです。

少し遠くても永代供養だから大丈夫です

4. 石材店に見積もり

今あるお寺や霊園に指定石材店制度があれば、その石材店に見積もりを頼みます。

なければ、そのお寺に相談したり、そのお寺の周りにある石材店で相見積もりをもらいます。

その際に大切なのは、次の2つです。

- 現地に行って実際に見てもらう

- お墓の中の柱数を見てもらう

上述したように、お墓の大きさと遺骨の数によって墓じまいの費用が変わってきます。

さらに、墓地がある場所や土葬されてる遺骨、土に直接まかれた遺骨などによっても費用が変わってきます。

すべてを見てもらって見積もりを出してもらうのがとても大切です。

先祖代々の墓は、中がどうなってるのかがとても心配です

5. 行政書類を提出

墓じまいをするには、市役所などで手続きを行わなければなりません。

遺骨を別の場所に移すためには、「改葬許可証」を役所で取得する必要があります。

手続きの流れは次のとおりです。

- 自治体のHPで改葬許可申請書をダウンロードして記入

- 墓地管理者に埋葬証明のサイン、押印をもらう

- 新しい供養先から受入証明書をもらう

- 自治体に提出

必要な書類を事前に確認して、しっかり準備を進めることが大切です。

石材店や代行業者にも頼めます

6. 閉眼供養、遺骨取り出し、墓石撤去

お墓を撤去する前に、住職にお願いして「閉眼供養」を行います。

これはお墓に宿る魂を抜くための儀式です。

その後、石材店さんに頼んで墓石を撤去し、遺骨を取り出します。

お布施とも服が必要です

参考:墓じまいの服装は?

7. 永代供養先に納骨

最後に、決めた永代供養先に遺骨を納骨します。

その後は、永代供養の契約に従って、お寺や霊園が供養をしてくれます。

契約内容によっては、最初は個別でお参りができ、一定期間後に合祀されることもあるので、よく確認してから進めるのが大事です。

契約書をよく読むのが大切です

先祖代々の墓を墓じまいして永代供養にする費用

墓じまいして永代供養にする時の費用の内訳は次のとおりです。

- 行政書類費用 ~1万円

- 閉眼供養のお布施 3~5万円

- 離檀料 10万円前後

- 墓石撤去工事代 10万円/㎡~

- 新しい供養先の費用 3~200万円

行政書類代

行政書類は、次の3種類を用意して申請すると、改葬許可証がもらえます。

- 改葬許可申請書

- 埋葬許可証

- 受入許可証

それぞれにお金は必要ないですが、揃えて申請する時にお金が必要で、自治体によって違います。大体数千円で済みます。

ただし、改葬許可申請書は、1遺骨に対して1枚必要なので、先祖代々の墓の改葬許可には複数の申請書が必要になってしまいます。

閉眼供養のお布施の金額

お墓を改装するときには、魂抜きと呼ばれる閉眼供養が必ず必要になります。

閉眼供養を行わないと、石材店に撤去工事を拒否される場合もあります。

専属の僧侶でも、専属でなくても、お布施の金額は大体3~5万円というのが相場になっています。

殆どの場合、お墓がある墓地の管理者に問い合わせをして、閉眼供養してもらえる僧侶を紹介してもらいます。

離檀料を請求される場合も

墓じまいをすると、お寺を離れることになりますが、その際に「離檀料を払ってくれ」と言ってくるお寺があります。

離檀料とは最近作られた言葉で、本来そんなものはありません。

ただし、今までのお礼としてお布施をわたすのは全然ありなので、毎年払ってる護寺会費の10年分くらいを上限にお布施として包みましょう。大体10万円程度まで。

もしもそれ以上の高額な離檀料を請求されたら、すぐに払わずに、弁護士とかそのお寺の宗派の本山などに相談してみるのをおすすめします。

払わずに離檀する人も多いです

墓石撤去の費用はいくら?

墓石撤去工事の費用は、全国平均で大体10万円/㎡が相場だと言われています。

ただし、お墓の大きさや、立地条件、重機の入りやすさなどが関係します。

一般墓より大きい事が多い先祖代々のお墓は、それ以上かかる可能性が高いです。

墓石には中に入ってる人の名前が書かれてる場合が多いです。

遺骨の数によっても金額が変わってきますので、注意が必要です。

また、昔からある先祖代々の墓の周りには、石だけがおいてある場合があります。その下には遺骨がある場合が多いです。

水子だったり、子どもだったり、いろいろなケースがありますので、石材店と打ち合わせをしましょう。

当然ですが、さらに費用がかかります

永代供養の費用はいくら?

取り出した遺骨を納める新しい供養先には、費用がかかります。

- 永代供養墓 ~200万円

- 合祀墓 3万円~

- 樹木葬 3万円~

- 散骨 5万円~

永代供養墓

永代供養墓に納骨する費用は、30万円から200万円くらいが相場です。

すでに作られてるお墓に納骨する場合もありますし、新たに建てる所もあります。

いずれにせよ墓石が必要なので、高額になりやすいです。

ただし、多人数の遺骨を納められる永代供養墓は少ないです。

契約期間後(30年とか)には合祀されるところが多いです

合祀墓

合祀墓の場合、一般的な費用は5万円から20万円程度です。

中には10,000円から合祀してくれるお寺や霊園もあります。

先祖代々のお墓の中には多くの遺骨が安置されてる場合が多いので、なるべく費用が安い合祀墓を探す必要があります。

かならず、お墓の中の柱数を確認してから供養先に費用を確認しましょう。

お墓があるお寺にも合祀墓があるところがあります。その際にはまとめていくらという形になりやすいです

樹木葬

樹木葬は自然に還ることをテーマにした供養方法で、費用は10万円から50万円程度です。

都市部での樹木葬は高めになることもありますが、自然に寄り添った供養を望む方には適した方法です。

樹木葬にも合祀型がありますので、なるべく1柱あたりの価格が低いところを選ぶのが大切です。

遺骨の人数によって・・・ですかね?

散骨

散骨は、遺骨を海や山などにまく供養方法です。永代供養とはちょっと違います。

費用は1柱あたり5万円から30万円程度で、全てを業者に依頼するか、家族でまくかで金額が変わります。

お墓や遺骨が残らないため、家族や親族全員がその点を理解しているかどうかを確認しておくことが大切です。

業者と契約する前に、遺骨の柱数と金額をかならず確認して費用を確かめましょう。

全部まとめて・・・というのは業者との交渉になります

費用が高額な場合、どうする?

墓石撤去工事にはある程度上限がありますが、先祖代々の墓の場合、1000万円以上になってしまう場合があります。

それは遺骨の数によって新しい供養先の費用が変わるからです。

1遺骨10万円の供養料金でも、先祖代々の墓の中に20人の遺骨が入っていたら、200万円にもなってしまいます。

NHKで紹介されたある方は、父親と母親から受け継いだ先祖代々の墓が40基ほどあって、全部永代供養すると数千万円にもなるということでした。子どももいらっしゃらないこの方は、父母の遺骨もそのままで、かなり悩まれていました。(参考元:NHK)

先祖代々のお墓が1基だけじゃない方も多いのではないでしょうか。

このような方の場合、お寺や霊園などにまずは相談してみることをおすすめします。

よくあるトラブルの実例

一般墓と違った先祖代々のお墓の墓じまいのトラブルをあつめました。

親族や家族とトラブル

一般墓の墓じまいでも、家族や親族と意見がぶつかることがありますが、先祖代々のお墓の場合には特に遠い親せきとのトラブルが多いです。

一番多いのが、「聞いてなかった」「先祖に申し訳が立たない」「家や家系をつぶす気か!」といったクレームです。

普段お墓参りなどにもこず、ひんぱんに会っていない親族からそう言われると、どのように対処して良いのかわからなくなりがちです。

もしもそうなってしまったら、ひたすら謝るしかありません。

そうならないためには、近い親せきはもちろん、かなり遠い親戚にも連絡して了解を得ておくのが非常に大事になります。。

参考:親族の同意が得られない?

遺骨を取り出せない

特に古い墓地では、墓地の管理者がわからずに、遺骨を取り出せないことがあります。

また、土葬されていたり、同じ石のしたに何人もの遺骨が混ざって埋葬されてるケースもあります。

そういった際には、自治体、お寺や霊園、石材店と密に連絡を取り合って、なるべく費用がかさばらないように計画をしっかり立ててから墓じまいするのが大切です。

参考:墓地の管理者を調べる方法

結局合祀されるケースも

永代供養にしたとしても、一定期間が過ぎると合祀されるところが多いです。

契約書やチラシにはしっかりと書かれていますが、契約後に気づくこともよくある話です。

「やっぱり他のところへ」と変えるときには、同じような金額がかかってしまいます。

そうならないためには、しっかりと話をよく聞き、後から追加費用が発生しないようにするのが大事です。

仏壇じまい、位牌じまい

墓じまいをした後には、仏壇や位牌をどうするかも考えなければなりません。

仏壇じまいや位牌じまいは墓じまいと違って、閉眼供養のお布施くらいしか費用はかかりません。

なので、最後までそのままにしておいてもいいですし、処分したり今住んでる家に持ってきても大丈夫です。

ただし、仏壇や位牌を移動するときには、それなりのルールがあって、お経などの読経が必要です。

参考:位牌の処分

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

まとめ:先祖代々の墓の墓じまい。つまずく前に!

この記事のまとめです。

- 墓じまいの大きな理由は継承者不在と経済的負担

- 遠方にあると、供養が難しくなるケースが多い

- 両家にお墓があることで管理が重複し負担になる

- お墓の維持費用や管理負担が子孫にとっては重荷に

- 墓じまいは早めに行うことが推奨される

- 無縁墓になる可能性を防ぐために墓じまいをするべき

- 墓じまい後は永代供養に変更することが一般的

- 永代供養には合祀墓や樹木葬など複数の種類がある

- 閉眼供養のお布施や離檀料などの費用が発生する

- 墓じまいには合祀墓や永代供養墓が選ばれる

- 永代供養にすると管理や維持の負担が減る

- 永代供養にはデメリットもある

- 遺骨が他の人と一緒になる

- 墓じまいには親族や家族と話し合いが必要

- お寺に離檀料を求められる場合がある

- 離檀料は本来なかったものなので払わなくても良い

- 今までの感謝の気持でお布施を包むこともあり

- 墓じまい後には仏壇じまいや位牌じまいも必要

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要