「納骨堂は何人まで入れる?」

「納骨堂の追加費用は?」

「家族は一緒に入れる?」

墓じまいした後に納骨堂を検討してる方に、納骨堂の費用や何人まで入れるのか、家族用のものはあるのか、など詳しい情報をお伝えします。

納骨堂は、現代のライフスタイルに合わせた新しい供養の形として注目されていますが、収容できる人数には施設ごとにさまざまな違いがあります。

そもそも納骨堂とはどんな施設なのか、解約とか永代供養の費用はどうなってるのか、何年まで預けられるのかなど、わからない部分が多いとおもいます。

最後まで読んでもらえれば、家族の絆を大切にしながら、最適な供養の方法を選ぶヒントをえられます。

納骨堂に関する悩みを一気に解決できます

- 納骨堂に収容できる遺骨の人数や制限

- いっぱいになった場合の対処法や追加費用の有無

- 家族用納骨堂の利用範囲や一緒に入れる対象

- 納骨堂の費用やシステム

納骨堂には何人まで入れるのか?

- 納骨堂とは?

- 永代供養と解約方法

- 種類と一緒に入れる人数

- 家族用納骨堂に何人まで入れるのか

- 納骨人数の制限と追加納骨の可否

- 一緒に入れる範囲は?

納骨堂とは?

納骨堂とは、遺骨を納めるための施設で、一般的なお墓とは異なり、屋内に設置されることが多い供養の形態です。

多くの納骨堂は、都市部で土地の制約がある中でも効率的に遺骨を保管する目的で利用されています。

かつては、お葬式からお墓への納骨までの間の一時保管所でした。

現在の納骨堂は、単なる保管場所ではなくなり、専用のスペースで個別に供養を行える場所や、手を合わせる専用の礼拝スペースを備えたものなど多様な形態になっています。

屋内や都市部にあるため、天候や季節に関わらずお墓参りに訪れやすいことが魅力の一つです。

一方で、納骨堂は物理的なスペースが限られているため、納められる遺骨の数に制約がある点と、長期ですが保管期間に制限があることに注意が必要です。

保管期間は10年、20年、33年が多いです

永代供養と解約方法

納骨堂には、永代供養がついてるものがあります。

永代供養とは、納骨堂に入れる時に、永代供養の費用と永代管理費を納入すれば、後から費用の請求されることなしにずっと供養していってもらえるものです。

後継者がいない時に、とても便利なシステムです。

ただし、永代供養とは言え、供養してくれる年数が決まってるところが多く、大体は30年くらいたつと合祀される契約になっています。

永代は永遠ではないことに注意が必要です。

解約方法は、納骨堂の管理者に伝えるだけではなくて、自治体から発行される改葬許可証が必要になります。

自治体から改葬許可申請書をもらい、納骨堂にサインと押印をもらって、新しい供養先の受入証明書を添付して提出すると許可されます。

さらに、収められていた納骨堂の区画に、閉眼供養をしてもらうと、遺骨を取り出すことができます。

納骨堂とは言え、一般的なお墓と同じ取り扱いになりますので、注意が必要です。

納入した永代供養料などは返金されません。

参考:墓じまいのやり方

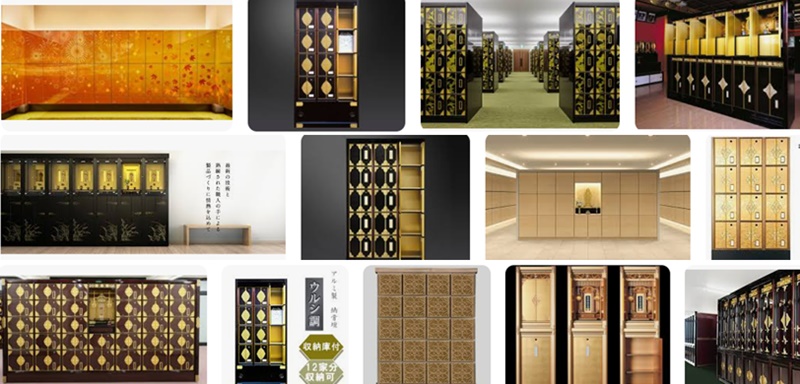

種類と一緒に入れる人数

納骨堂には、形式や機能によってさまざまな種類があり、それぞれ収容可能な遺骨の人数が異なります。

次の6種類が代表的な納骨堂です。

- 自動搬送式納骨堂(マンション式、カード式)

- ロッカー式納骨堂

- 棚式納骨堂

- 位牌式納骨堂

- 仏壇式納骨堂

- 墓石式納骨堂

自動搬送式納骨堂(マンション式、カード式)

自動搬送式納骨堂は、近代的な仕組みを持ち、専用カードやタッチパネル端末を使用して遺骨を安置したスペースが自動的に手元に搬送される形式です。

この形式は利便性に優れ、都市部の限られたスペースを最大限に活用する目的で設計されています。

利用者は指定の場所で待つだけで、眼の前に遺骨が運ばれてくるので、短時間で参拝できる点が魅力です。

通常、1~4柱程度の遺骨を収納できる設計ですが、一部施設では追加のオプションでさらに収容数を増やすことも可能です。

管理が行き届き、清潔で安心感がある一方、システムの故障や不具合が発生した場合の対応が遅れる可能性があり、注意が必要です。

最近では、デジタル式のものも出てきました

ロッカー式納骨堂

ロッカー式納骨堂は、ロッカー型の収納スペースに遺骨を納めるシンプルな形式です。

この形式は特に費用を抑えたい方に選ばれる傾向があります。

収納スペースは小規模ながらも鍵付きで安心して利用できます。

通常、1~2柱を収容できる設計ですが、スペースに余裕がある場合には最大4柱程度収納できる施設もあります。

初期費用や管理費が比較的安い部分が魅力ですが、個別の供養空間が確保されていない場合が多く、供養環境を重視する人には不向きな場合もあります。

韓国ドラマなどで見るタイプですね

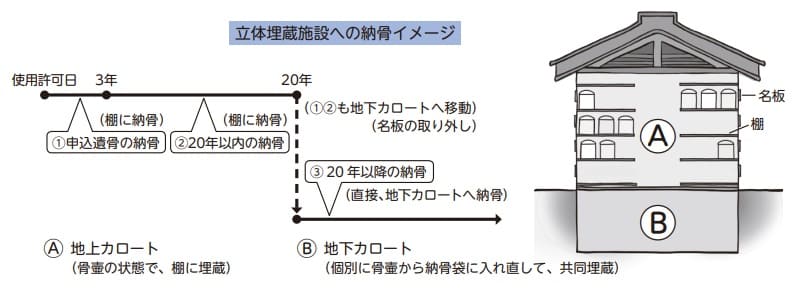

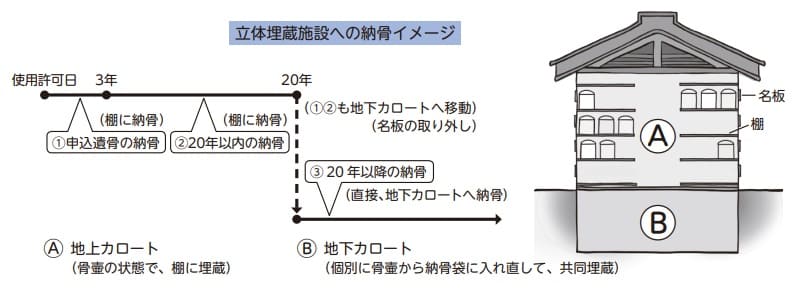

棚式納骨堂

棚式納骨堂は、棚のようなスペースに遺骨を収納する簡素な形式です。

この形式は、費用を抑えたい方や一時的に遺骨を安置したい方に適しています。

ただ、上記の都立霊園(立体埋蔵施設)の場合は、カロート内に立ち入るのはできなくなります。

収納数は1~2柱が一般的ですが、棚の大きさや高さによっては4柱以上の収容が可能な場合もあります。

この形式は簡単に利用できる反面、個別供養スペースが設けられていないことが多く、長期的な利用には注意が必要です。

この形式の納骨堂は少なくなってきています

位牌式納骨堂

位牌式納骨堂は、故人の位牌を安置し、その後方または下部に遺骨を収納する形式です。

この形式は、礼拝と納骨を一体化したい人にとって理想的な選択肢です。

標準的には1柱の収容のみです。

特定の宗派に基づいた供養が可能なため、安心感がありますが、宗派の制約がある場合があるため、事前の確認が必要です。

位牌堂とは違って、位牌と骨壺の両方を安置します

仏壇式納骨堂

仏壇式納骨堂は、仏壇を模したスペースに遺骨を安置する形式で、家庭的な雰囲気の中で参拝が可能です。

個別の供養空間が確保されており、家族単位での利用に適しています。

一般的には4~6柱が収容できる設計ですが、大型の仏壇型納骨堂では8柱以上の収容も可能です。

個別の供養環境が整備されているため、安心して利用できる反面、費用が他の形式よりも高額になる傾向があります。

仏壇がそのままあるといったイメージです

墓石式納骨堂

墓石式納骨堂は、屋内に設置された墓石の下部に遺骨を安置する形式です。

この形式は、伝統的な墓石の外観を保ちながら、屋内の利便性を備えている点が特徴です。

6~8柱を収容する設計が一般的ですが、墓石のサイズに応じて10柱以上収納できる場合もあります。

屋外の墓地と異なり、天候に左右されることがなく、快適に参拝できるのが利点です。

ただし、他の形式より費用が高額になるケースが多いため、予算の検討が必要です。

屋内に墓石が置かれています

家族用納骨堂に何人まで入れるのか

家族用納骨堂では、通常2~8柱の遺骨を収容できることが一般的です。

ただし、収容人数は納骨堂によって異なりますので、必ず確認するのが大切になります。

仏壇式や墓石式などの比較的大きな納骨堂は、より多くの遺骨を納めることが可能です。

納骨堂を選ぶ際には、現在の家族構成や将来的な利用人数を考慮し、適切なサイズを選ぶことが重要です。

また、管理者に確認して、追加納骨が可能かどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。

納骨人数の制限と追加納骨の可否

納骨堂の収容人数には施設ごとに制限があります。

一般的には、1~8柱程度が目安となりますが、これは設計や運営母体の方針によるものです。

追加納骨はスペースが有る限り、追加費用がかからないところがほとんどです。

ただし、多くの納骨堂ではスペースを提供しているので、骨壺なら大体何個、ミニ骨壺なら何個くらい入ると説明されるはずです。

ただし、スペースが無くなってしまった場合には、粉骨して容量を減らしたり、新たに納骨堂を借りないといけません。

わたしの家の納骨堂は、骨壺なら2個、ミニなら10個くらいです

一緒に入れる範囲は?

納骨堂に一緒に入れる範囲は決められていませんが、主に家族に絞られることが多いです。

中には友達と一緒に入ってる人がいたり、遠い親戚と一緒に入ってるなんていう方もいらっしゃいます。

ただ、施設によっては、誰を納められるか規約や契約がある場合もあります。

たとえば、配偶者や子ども、両親はいいけれども、三親等以上の親族じゃないとだめとか、血縁関係がないとだめとかです。

また、ペットを一緒に納められる納骨堂も増えており、規約の確認が大前提です。

契約内容を詳細に把握しておきましょう

納骨堂は何人まで?いっぱいになったときの対応策

- いっぱいになったら?

- 利用する際の費用相場と内訳

- 利用時に発生する追加費用

- 契約時の注意点

- 納骨堂じまいの費用とその手順

いっぱいになったら?

納骨堂が遺骨の入った骨壺で満杯になる場合があります。

そんなときに、じゃまになったからと言って、古い遺骨から捨ててしまうことはできません。

実は、日本で遺骨を廃棄することは法律で禁じられています。

刑法第190条に基づき、遺骨を不適切に処分すると処罰の対象となります。

このため、納骨堂がいっぱいになった場合には、次の3つの方法が考えられます。

- 粉骨する

- 分骨する

- 引っ越しする

粉骨する

遺骨を粉骨することで、体積を1/3~1/5程度に減らすことが可能です。

これにより、スペースが限られている納骨堂でも、2倍3倍の遺骨を収容できるようになります。

粉骨後は小さな骨壺や専用の袋に移し替えます。

ただし、遺骨を粉骨することに抵抗を感じる人もいるため、家族と話し合いながら決定しましょう。

また、安全かつ適切に粉骨するためには専門業者に依頼することをおすすめします。

自分でやるのはちょっと無理・・・

分骨する

納骨する際には、大きな骨壺のまま納骨することが多いですが、それを分骨して小さな骨壺に移してから再び納骨堂の中に戻すという方法もあります。

その際には、納骨堂の管理者に連絡して、分骨証明書をかならずもらいます。

また、分骨した残りの遺骨を合葬墓に入れないといけないので、合葬墓と契約して受入証明書をもらっておきます。

用意するものは、小さな骨壺と手袋、箸です。

遺骨は水分とかカビに弱いので、かならず手袋をして箸を使って移動させます。できれば大事な部分である喉仏の骨が良いです。

移し終えたら、小さな骨壺は納骨堂へ、今までの骨壺は合葬墓へ持っていって合葬します。

合葬するときには、骨袋に移したり、そのまま中身をだしたり、色々なやり方がありますので、その合葬墓のやり方に合わせます。

残った大きな骨壺は、細かく粉砕して一般廃棄物「燃えないゴミ」として出します。(各自治体のごみ収集方法に準じてください)

木でできた骨箱は「燃えるゴミ」として出せますので、こちらも細かく粉砕して出してください。

宗教の観点から、骨壺や骨箱には故人の魂は宿ってないとされています

引っ越しする

納骨堂自体を利用し続けることが難しい場合、他の納骨堂やお墓へ遺骨を移す選択肢があります。

この場合、「改葬許可申請」という手続きが必要です。

現在の納骨堂から「埋葬証明」、新しい納骨先から「受け入れ証明書」を取得し、自治体に提出します。

引っ越し先には、永代供養墓や樹木葬、集合墓などの選択肢があります。

これらの選択肢については、費用や家族の希望を踏まえ、慎重に検討してください。

参考:墓じまいのやり方

引っ越しする際には、お墓と同様に改葬申請が必要です

利用する際の費用相場と内訳

納骨堂の利用には、初期費用と維持費が必要です。

一般的な費用の目安は20万円~200万円くらいで、別途管理料がかかります。

- 自動搬送式納骨堂(マンション式、カード式)80~150万円

- ロッカー式納骨堂 20~80万円

- 棚式納骨堂 3~30万円

- 位牌式納骨堂 10~50万円

- 仏壇式納骨堂 50~150万円

- 墓石式納骨堂 50~200万円

(金額は、おおよその目安です)

費用は施設の種類や運営母体によって異なるため、複数の納骨堂を比較することが重要です。

管理費の相場は、大体どこの納骨堂でも、1年当たり1万円ほどです。

永代供養をする場合は、永代供養費と永代管理料がかかります。

永代供養の納骨堂は、永代供養費込の値段になってることが多いです

利用時に発生する追加費用

納骨堂を利用する際、初期費用だけではなく、長期間にわたる利用中に追加費用が発生する場合があります。

これらの費用は、契約内容や施設の運営方針により異なりますが、事前に把握しておくことで予期せぬ出費を避けることができます。

- 追加納骨費用

- 管理費の増額

- 改修・修繕費

- 特別供養費用

追加納骨費用

納骨堂はスペースを借りる形式なので、後から骨壺を追加納骨しても、一般的に費用はかかりません。

ただし、スペースに限りがあるので、納骨堂の中が骨壺でいっぱいになってしまったら、新たに納骨堂の区画を借りる必要があります。

または、粉骨して骨壺を小さくしないといけないので、粉骨などにかかる費用が追加になります。

納骨堂は、大体何人まで入れると説明されるます。最初にそれを確認して将来のことまでしっかりと考えてからでないと、契約しないほうが良いです。

何人しか入らないとわかっていたら大丈夫です

管理費の増額

納骨堂では年間の管理費が発生しますが、利用年数の経過や施設運営の変更に伴い、管理費が増額される場合があります。

この管理費は、施設の維持、清掃、供養に使用されるもので、多くの場合、1万円から数万円程度が年間費用として請求されます。

しかし、物価の上昇や運営状況の変化により、契約時よりも値上げされるケースもあります。

また、管理費を滞納すると合祀されます。何年滞納したら合祀されるのかも、確認しておくことです。

永代供養の場合は初めに払うので関係ないです

改修・修繕費

施設の老朽化や改修が必要になった場合、その費用の一部を利用者が負担するケースがあります。

特に寺院が運営する納骨堂の場合、改修費用として寄付を募られることが一般的です。

これらの費用は、利用者数や修繕の規模により大きく異なりますが、数万円から数十万円程度を提示されることもあります。

もちろん寄付なので、断っても大丈夫です

特別供養費用

特別供養費用は、年忌法要や個別の供養を依頼する際に発生する費用です。お布施のことです。

納骨堂では、合同供養が定期的に行われる場合が多いですが、個別に法要や特別な儀式を依頼する際には追加費用が発生します。

この費用は内容や儀式の規模によって異なり、1回あたり数万円程度となるのが一般的です。

親族を呼んで三回忌や七回忌をする場合、お仏壇の前でやったり、会食だけをするという方法もあります。

納骨堂というより僧侶によって変わってきます

契約時の注意点

納骨堂を契約する際には、長期的な視点で安心して利用できるよう、以下の重要なポイントをしっかり確認することが必要です。

- 収容する遺骨の人数

- 合祀されるまでの契約年数

- 維持管理に関わること

- 追加納骨の可否

- ペット供養の可否

- 経営母体・老朽化

- 供養方法

収容する遺骨の人数

納骨堂に収容可能な人数は、契約前に必ず確認すべき事項です。

納骨堂によって収容人数は大きく異なり、一般的に1~6柱程度が多いですが、家族用や特注の区画ではさらに多く収容できる場合もあります。

家族の人数や将来の増加を見越し、余裕のあるスペースを選ぶことが重要です。

具体的には、「入る予定の人は何人いるか?」や、「契約は何年なのか?」といった詳細を確認することで、安心して長期利用が可能になります。

子供や孫がたくさんいる方には、納骨堂は不向きかもしれません

合祀されるまでの契約年数

納骨堂では、個別に遺骨を安置する期間が契約内容によって異なります。

一般的には10年や20年、33年くらいが多く、契約期間終了後は合祀墓に移されるケースが一般的です。

ただし、延長可能な場合や、延長費用がかかる場合もあるため、事前に確認する必要があります。

また、年数を選択できる契約プランが提供されている施設もありますので、自分や家族の供養計画に合った年数を選ぶことが大切です。

納骨堂本来の意味である「一時預かり所」だと思ったほうが良いかもしれません

維持管理に関わること

納骨堂の利用には年間管理費が必要です。

この費用は、施設の維持や供養に充てられるものですが、契約時に金額や支払い方法、管理内容の詳細を確認しておく必要があります。

また、支払いが滞った場合に、どのような措置が取られるのかについても把握しておくことが重要です。

一般的には、管理費未払いにより利用契約が解除され合祀される可能性もあるため、支払い方法に柔軟性があるかもチェックポイントになります。

永代供養の場合は初めに払ってしまいます

追加納骨の可否

利用中に新たに遺骨を追加納骨できるかどうかは、納骨堂の大きさによります。

スペースの限界があるため、家族が増えた場合に追加納骨が可能か、入れる人数を確認しておくのが大事です。

たとえば、骨壺が4つしか入らない大きさだった場合、5つ目の骨壺はどうするか?ということです。

その場合は上述したように、新しく納骨堂の区画を購入するか、骨壺自体を小さくするしかありません。

もしも人数以上の遺骨になってしまった場合、粉骨して体積を減らして納骨できるかどうかを確認しておきましょう。

仏壇式、墓石式以外は、基本的に少人数用です

ペット供養の可否

近年では、ペットも家族の一員と考え、一緒に納骨を希望する方が増えています。

そのため、ペットの遺骨を納められるかどうかも事前に確認すべきポイントです。

多くの納骨堂ではペット専用の区画を設けている場合や、家族用のスペースに一緒に納められるプランを提供していることがあります。

ペット供養を希望する場合、具体的な条件や費用についても確認しておくと安心です。

一緒に入れるところはかなり少ないですが、探せばあるはずです

運営母体・老朽化

納骨堂を長期利用する場合、運営母体の信頼性が極めて重要です。

運営が長期間安定して続けられるか、また老朽化した際にどのような対応がなされるのかを確認しましょう。

運営実績が長い寺院や法人が管理する納骨堂は安心感がありますが、新しい施設でも具体的な運営計画を確認することで信頼性を判断できます。

また、施設の老朽化対策として改修計画がしっかりしているかも確認が必要です。

対応してくれる人の印象も大事です

供養方法

供養の形式は、納骨堂によって大きく異なります。

例えば、永代供養墓では合同供養が一般的ですが、個別供養を希望する場合に可能かどうかを確認することが大切です。

眼の前に骨壺を持ってくることができない霊園もあります。

また、年忌法要や特別な供養を依頼する際の追加費用についても把握しておきましょう。

供養方法が選べる納骨堂であれば、家族の希望に沿った供養が可能となります。

遺骨の前まで行けるかどうかが、ポイントです

納骨堂じまいの費用とその手順

納骨堂でも墓じまいと同様に、納骨堂じまいが行われるケースがあります。いわゆる解約です。

理由は、遺骨がたくさんで入り切らなくなったとか、お参りするのが難しくなったなどです。

納骨堂じまいを行う場合、以下の手順と費用がかかります。

手順:

- 契約内容を確認し、管理者に相談

- 家族・親族と話し合い

- 新しい納骨先を決定

- 改葬許可申請を行う

- 遺骨を取り出し、閉眼供養を実施

- 新しい納骨先に納骨

費用:

- 改葬許可申請:数百円~数千円

- 閉眼供養:3万円~5万円

- 新しい納骨先の費用:3万円~250万円

参考:墓じまいのやり方

納骨堂じまいは時間と費用がかかるため、事前に計画を立て、関係者と十分に話し合うことが重要です。

新しい納骨先には、次のようなものがあり、費用は様々です。

- 一般墓(お墓を建てる)~250万円

- 合祀 3万円~(1柱)

- 散骨 5万円~(1柱)

- 永代供養墓(1人用、2人用が多い) 50万円~

- 樹木葬 10万円~(1柱)

遺骨の数が多い場合、樹木葬や永代供養墓は向いていません

まとめ:納骨堂は何人までOK?

この記事のまとめです。

- 納骨堂は屋内に設置され天候に左右されず供養ができる

- 一般的な納骨堂の収容人数は1~8柱程度

- 自動搬送式納骨堂は1~4柱程度収容でき、利便性が高い

- ロッカー式納骨堂は1~2柱が標準で費用が抑えられる

- 棚式納骨堂は簡素で費用を抑えたい人向けだが供養空間は少ない

- 位牌式納骨堂は礼拝と納骨を一体化して行える

- 仏壇式納骨堂は4~6柱収容が一般的で供養環境が整っている

- 墓石式納骨堂は屋内に墓石を設置し6~8柱を収容可能

- 家族用納骨堂では2~8柱を収容できることが多い

- 収容人数の制限を確認し、将来の利用人数を考慮する

- 納骨堂が満杯の場合、粉骨や新たな区画契約が必要になる

- 契約年数終了後は合祀墓に移される

- 年間管理費や追加費用が発生する

- ペットを一緒に納められる納骨堂も存在する

- 改修費や供養費などの追加費用の可能性も

- 運営母体の信頼性や施設の老朽化対策も確認が必要

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要