遠方にある田舎のお墓、維持管理が難しくなり「この先、田舎のお墓はどうするべきか」と悩んでいませんか。

少子高齢化や核家族化が進む現代において、お墓を引き継ぎたくないのですが、どうすればいいですか?と考えるのは、決して特別なことではありません。

しかし、いざ先祖代々の墓を墓じまいしようとすると、先祖の墓を移動させるのは不幸を招くのでは、よくないことではないか、と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

また、山の中の墓や、地域によっては庭に墓がある、あるいは手続きが複雑そうなみなし墓地の墓じまいなど、特有の事情を抱えているケースもあります。

この記事では、田舎の墓を処分して都会に移すという、多くの人が直面する田舎の墓問題について、総合的に解説します。

お墓を移すことを何というのかという基本的な知識から、実際のお墓を移す流れ、煩雑に思えるお墓を移す手続き、そして最も気になるお墓の移転費用まで、分かりやすく紐解いていきます。

さらに、お墓の移動の際に必要な服装やお布施、お祝いといったマナー、墓じまいしなくても大丈夫な選択肢、そして新しい供養先として注目される永代供養についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、失敗や後悔のない、ご自身とご家族にとって最善の選択をするための知識が身につくはずです。

- 田舎のお墓が抱える問題とその具体的な解決策

- お墓を移す「改葬」の全体的な流れと法的な手続き

- 墓じまいと新しいお墓の設置にかかる費用の詳細な内訳と目安

- 永代供養や手元供養など、現代のニーズに合った多様な供養の選択肢

田舎の墓の処分で都会に移す前に知るべきこと

- 田舎のお墓 どうする?共通の田舎の墓問題

- 先祖の墓の移動は不幸を招く?よくない?

- お墓を引き継ぎたくないのですが、どうすればいいですか?

- 先祖代々の墓の墓じまいは親族の同意が必要

- 山の中や庭に墓がある地域の注意点

- みなし墓地の墓じまいで注意すべきポイント

田舎のお墓 どうする?共通の田舎の墓問題

田舎にあるお墓をこの先どうすればよいかという悩みは、現代の日本において多くの人が共有する問題となっています。

その背景には、社会構造の大きな変化があります。

まず、最大の理由として、都市部への人口集中と核家族化の進行が挙げられます。

かつては生まれた土地で生涯を終えることが一般的でしたが、現在では進学や就職を機に地方から都市部へ移り住む人が増えました。

その結果、先祖代々のお墓がある故郷と現在の居住地が物理的に遠く離れてしまい、頻繁なお墓参りが困難になるケースが少なくありません。

また、少子高齢化も深刻な影響を及ぼしています。

お墓を継承すべき子どもがいない、あるいは子どもはいるものの娘だけで嫁いでしまい姓が変わったなど、お墓の承継者不在の問題が顕在化しています。

これまでお墓を管理してきた親世代が高齢になり、体力的な問題から掃除や草むしりといった維持管理が難しくなることも、この問題をさらに加速させているのです。

これらの理由から、「お墓が荒れ放題になっている」「管理費の負担が重い」「将来、無縁仏になってしまうのではないか」といった不安や悩みが生まれます。

したがって、田舎のお墓をどうするかという問題は、単なる物理的な距離の問題だけでなく、家族のあり方やライフスタイルの変化に根差した、現代社会が抱える共通の課題と言えます。

先祖の墓の移動は不幸を招く?よくない?

お墓を移動させる「改葬」を検討する際に、「先祖のお墓を動かすと、よくないことが起きるのではないか」「不幸を招くのでは」といった不安を感じる方は少なくありません。

これは、お墓を故人の魂が安らかに眠る場所とする、古くからの日本人の価値観や心情に基づくものです。

しかし、仏教の教えにおいて、お墓はあくまで故人を偲び、供養するための「依り代(よりしろ)」です。

大切なのは、ご先祖様を敬い、供養する心であり、お墓の物理的な場所ではありません。

むしろ、管理が行き届かずにお墓が荒れ果ててしまったり、誰もお参りしない無縁墓になってしまったりする方が、ご先祖様に対して心苦しい状況と言えるでしょう。

お墓を移す際には、「閉眼供養(へいがんくよう)」または「魂抜き」と呼ばれる儀式を執り行います。

これは、墓石に宿っているとされる故人の魂を抜き、ただの石に戻すための法要です。

そして、新しいお墓に遺骨を納める際には「開眼供養(かいげんくよう)」または「魂入れ」を行い、新たな拠り所に魂を込めます。

このように、適切な手順と真心を込めた供養を行えば、お墓の移動が不幸を招くことはありません。

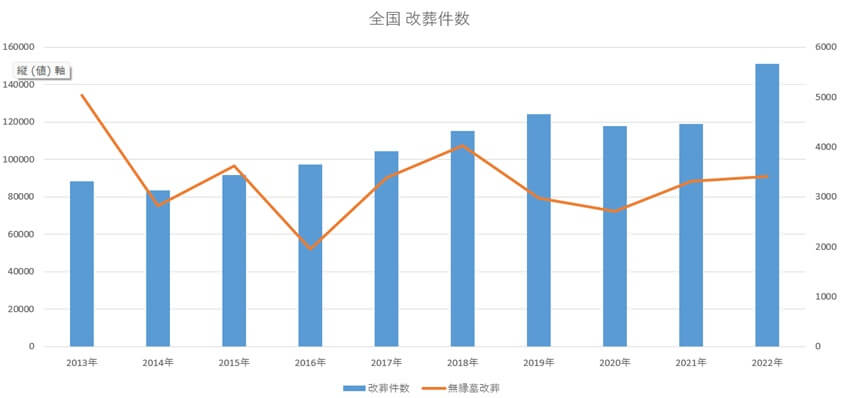

厚生労働省の統計によれば、改葬の件数は年々増加傾向にあり、2022年度には全国で15万件を超えています。

この事実は、お墓の移動が、お墓を放置せず、きちんと供養を続けたいと願う人々にとって、ごく一般的で合理的な選択肢となっていることを示しています。

お墓を引き継ぎたくないのですが、どうすればいいですか?

「お墓を継ぎたくない」と感じる背景には、経済的な負担、物理的な距離、価値観の変化など、様々な理由があります。

このような思いを抱くことに、罪悪感を感じる必要はまったくありません。

現代において、お墓の承継が困難な場合に備えた、いくつかの具体的な解決策が存在します。

墓じまい(改葬)という選択

最も一般的な解決策が「墓じまい」をして、お墓を引越しさせる「改葬」です。

これは、現在のお墓を撤去・更地にして管理者に返し、取り出した遺骨を別の場所で供養する方法を指します。

引越し先は、ご自身の住まいの近くにある霊園や寺院の新しいお墓が考えられます。

これにより、お墓参りの負担が軽減され、ご自身の目の届く範囲で管理できるようになります。

永代供養という選択

もし、ご自身や子どもたちの代でお墓を管理する人がいなくなると分かっている場合は、「永代供養」が有効な選択肢となります。

永代供養とは、霊園や寺院が家族に代わって、永代にわたって遺骨の管理と供養を行ってくれる仕組みです。

合祀墓(ごうしぼ)や集合墓、樹木葬、納骨堂など様々なタイプがあり、お墓を継承する必要がなくなります。

墓じまいした後の遺骨の供養先として、多くの方に選ばれています。

その他の供養方法

近年では、より多様な供養の形も登場しています。

遺骨を粉末状にして海や山に撒く「散骨」や、遺骨の一部を小さな骨壺やアクセサリーに入れて自宅で供養する「手元供養」などです。

これらの方法は、お墓という形にこだわらない新しい供養のスタイルと言えます。

いずれの方法を選ぶにしても、まずはお墓の継承に関するご自身の状況や考えを整理し、家族や親族と話し合うことが第一歩となります。

先祖代々の墓の墓じまいは親族の同意が必要

先祖代々のお墓を墓じまいすることは、単なる一個人の問題ではなく、一族に関わる非常に重要な事柄です。

そのため、手続きを進める前に、必ず親族間で十分に話し合い、全員の理解と同意を得ることが、トラブルを避ける上で不可欠となります。

法律上、お墓の使用権を持ち、管理を行う「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」が墓じまいの最終的な決定権を持つとされています。

しかし、お墓は法律論だけで割り切れるものではありません。

長年にわたり、親族それぞれが故人やご先祖様への想いを馳せ、手を合わせてきた大切な場所です。

その場所をなくすことに対して、寂しさや反対の気持ちを抱く親族がいても不思議ではありません。

もし、相談なしに墓じまいを進めてしまうと、後から「なぜ一言も相談してくれなかったのか」「勝手なことをするな」といった深刻な感情的対立に発展しかねません。

また、墓じまいや改葬には少なくない費用がかかります。

その費用を誰がどのように分担するのかという金銭的な問題も、トラブルの火種になりやすい点です。

このような事態を避けるためにも、まずは墓じまいを考えている理由(管理が困難、承継者がいないなど)を丁寧に説明し、親族一人ひとりの意見に耳を傾ける姿勢が大切です。

そして、新しい供養先をどうするのか、費用はどのように工面するのかといった具体的な計画についても、情報を共有し、全員が納得できる着地点を見つけるための対話を重ねることが、円満な墓じまいを実現するための鍵となります。

山の中や庭に墓がある地域の注意点

お墓の立地は様々で、特に地方では、管理された霊園墓地だけでなく、山中や個人の敷地内(庭など)にお墓が存在するケースも珍しくありません。

これらの特殊な立地にあるお墓を墓じまいする際には、一般的な墓じまいとは異なる特有の注意点があります。

山の中のお墓

山林内に点在するお墓の場合、まず物理的なアクセスの問題が大きな課題となります。

墓石の撤去工事を行うには、クレーンなどの重機やトラックが必要になりますが、墓地まで通じる道が狭かったり、未舗装だったりすると、重機が入れないことがあります。

その場合、作業員が手作業で墓石を解体し、麓まで運び出す必要が生じ、通常よりも工事費用が大幅に高額になる可能性があります。

お墓の正確な場所や範囲が不明確になっていることもあり、事前の現地調査がより重要になります。

誰も人が行かないような場所の場合、何もせず朽ち果てていくままに任せるのも一つの方法です。

庭に墓がある地域

自宅の敷地内、いわゆる「庭」にお墓がある場合、そのお墓が「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づいて正式に許可された「墓地」の区域内にあるかどうかの確認が必要です。

もし許可を得ていない単なる私有地にお墓を建てている状態(違法の可能性があります)であれば、改葬の手続きも通常とは異なる対応が求められる場合があります。

まずは、お墓がある土地を管轄する市町村役場に相談し、法的な位置づけを確認することが先決です。

個人の判断で遺骨を動かすことは絶対に避けてください。

これらの特殊なケースでは、通常の石材店では対応が難しい場合もあります。

地域の事情に詳しく、同様のケースでの実績が豊富な石材店や専門業者に相談することが、スムーズな墓じまいに繋がります。

みなし墓地の墓じまいで注意すべきポイント

「みなし墓地」とは、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」が施行された1948年以前から存在していた墓地のことで、法律上の許可を得た墓地と「みなされる」ものです。

地域の集落が共同で管理する「共同墓地」や「村墓地」などがこれにあたり、地方では数多く存在します。

このみなし墓地を墓じまいする際には、一般的な霊園とは異なる、いくつかの特有のポイントに注意が必要です。

最も重要なのが「管理者」の特定です。

公営霊園や民営霊園では管理事務所が明確ですが、みなし墓地の場合、地域の自治会や町内会、あるいは特定の個人が慣習的に管理しているケースが多く、管理者が誰なのかはっきりしないことがあります。

墓じまいの手続きには、現在の墓地管理者による「埋葬(蔵)証明書」への署名・捺印が必須となるため、まずこの管理者を探し出すことから始めなければなりません。

集落の長老や役場に問い合わせるなどして、確認作業を進める必要があります。

次に、その地域独自の「慣習やルール」の存在です。

みなし墓地では、成文化されていない暗黙のルールが存在することがあります。

例えば、墓じまいをする際に、寺院墓地における「離檀料」とは別に、集落への協力金や寄付を求められるケースも考えられます。

また、墓石を撤去した後の更地化についても、どこまで原状回復すればよいのか、その基準が曖昧な場合もあります。

これらの点を無視して手続きを進めると、地域の住民との間でトラブルに発展しかねません。

長年その地域で受け継がれてきた慣習を尊重し、管理者や関係者と円滑なコミュニケーションを図りながら、丁寧に話を進めていく姿勢が、みなし墓地の円満な墓じまいには不可欠です。

田舎の墓を処分して都会に移す具体的な方法

- お墓を移すことを何という?改葬の流れ

- 墓の移転に必要なお墓を移す手続き

- 改葬にかかるお墓の移転費用の内訳

- お墓の移動のお布施や服装、お祝い

- 供養先は永代供養?墓じまいしなくても大丈夫?

- まとめ:田舎の墓を処分し都会に移すには

お墓を移すことを何という?改葬の流れ

現在あるお墓から遺骨を取り出し、別の新しいお墓や納骨堂などに移すこと、いわゆる「お墓の引越し」は、法律上「改葬(かいそう)」と呼ばれています。

遺骨は個人の判断で勝手に移動させることはできず、法律で定められた手順に沿って進める必要があります。

改葬を考え始めてから、実際に新しいお墓に遺骨を納め終えるまでには、様々な工程があり、一般的にはおおよそ半年から1年程度の期間を要します。

事前に全体像を把握しておくことで、計画的に進めることができます。

改葬の一般的な流れは、以下の通りです。

- 親族間の話し合いと合意形成

前述の通り、最も重要なステップです。改葬の理由や新しい供養先、費用負担について親族と話し合い、同意を得ます。 - 新しい供養先の決定と契約

遺骨の新しい引越し先を決めます。自宅近くの霊園で新たにお墓を建てる、永代供養墓や納骨堂を契約するなど、選択肢は多様です。契約後、その墓地の管理者から「受入証明書(墓地使用許可証など)」を発行してもらいます。この書類は後の行政手続きで必要になります。 - 行政手続き(改葬許可の申請)

現在お墓がある市町村役場で「改葬許可申請」を行います。必要な書類を揃えて提出し、「改葬許可証」の交付を受けます。 - 閉眼供養と遺骨の取り出し

現在のお墓がある菩提寺や霊園に連絡し、日程を調整します。僧侶に「閉眼供養(魂抜き)」の法要を執り行ってもらった後、石材店に依頼して墓石から遺骨を取り出します。 - 墓石の撤去と更地化

遺骨を取り出した後、墓石を解体・撤去し、墓所を更地に戻して管理者に返還します。これも石材店に依頼するのが一般的です。 - 新しいお墓への納骨

新しいお墓の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納めます。新たにお墓を建てた場合は、納骨に合わせて「開眼供養(魂入れ)」の法要を執り行います。

このように、改葬には多くのステップが含まれるため、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。

墓の移転に必要なお墓を移す手続き

お墓の移転、すなわち改葬を行う上で、法律的に最も重要な核となるのが、行政手続きを経て「改葬許可証」を取得することです。

「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」により、この改装許可証がなければ、現在のお墓から遺骨を取り出すことも、新しいお墓に納骨することもできません。

改葬許可証を取得するための手続きは、主に以下の3つのステップで構成されます。

ステップ1:必要書類の収集

まず、申請に必要な書類を揃えます。基本的に以下の3点が必要です。

- 改葬許可申請書

現在お墓がある市町村役場の窓口(戸籍・住民票などを扱う課)で入手します。自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合も多くあります。 - 埋葬(蔵)証明書

現在お墓がある墓地の管理者(寺院の住職や霊園の管理事務所など)に発行を依頼し、そのお墓に誰の遺骨が埋葬されているかを証明してもらう書類です。自治体によっては、改葬許可申請書の中に管理者が署名・捺印する欄が設けられている形式もあります。 - 受入証明書(墓地使用許可証など)

新しいお墓の管理者から発行してもらう、遺骨の受け入れを許可したことを証明する書類です。

ステップ2:改葬許可申請書の提出

上記の書類がすべて揃ったら、現在お墓がある市町村役場に提出します。

申請する際には、身分証明書や印鑑が必要になる場合がありますので、事前に確認しておくとスムーズです。

申請内容に不備がなければ、通常、即日または数日で「改葬許可証」が交付されます。

ステップ3:改葬許可証の提示

交付された「改葬許可証」は、現在のお墓から遺骨を取り出す際に現在の墓地管理者に提示し、その後、新しいお墓に納骨する際に新しい墓地管理者に提出します。

これで法的な手続きは完了となります。手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、一つずつ着実に進めれば問題なく完了できます。

改葬にかかるお墓の移転費用の内訳

お墓の移転(改葬)にかかる費用は、今あるお墓をどう整理し、新しい供養先として何を選ぶかによって大きく変動します。

総額としては、一般的に数十万円から、新しいお墓の種類によっては300万円以上になることもあります。

費用は大きく分けて「現在のお墓の撤去にかかる費用」と「新しい供養先にかかる費用」の2つで構成されます。

現在のお墓の撤去にかかる費用

墓じまいに関連する費用です。主な内訳は以下の通りです。

| 費用の種類 | 費用の目安 | 備考 |

| 墓石撤去・更地化工事費 | 1㎡あたり 約8万円~15万円 | 墓地の立地や墓石の大きさで変動。重機が入れない場所は高くなる傾向がある。 |

| 閉眼供養のお布施 | 約3万円~5万円 | 僧侶への感謝の気持ち。地域や寺院との関係性による。 |

| 離檀料(りだんりょう) | 約3万円~10万円 | 菩提寺の檀家をやめる際に支払う。法的な義務はないが、これまでの感謝を示す慣習。高額な請求には注意が必要。 |

| 行政手続き費用 | 数百円~1,500円程度 | 改葬許可申請書の発行手数料など。自治体により異なる。 |

新しい供養先にかかる費用

新しいお墓や納骨先にかかる費用です。選択肢によって価格帯は大きく異なります。

| 供養先の種類 | 費用の目安 | 特徴 |

| 新しい一般墓を建立 | 約100万円~350万円 | 墓地使用料(永代使用料)と墓石工事費がかかる。都市部ほど高額になる。 |

| 永代供養墓(合祀墓など) | 約5万円~30万円 | 他の人の遺骨と一緒に埋葬されるため、費用を抑えられる。 |

| 納骨堂 | 約10万円~150万円 | 屋内施設のため天候を気にせずお参りできる。ロッカー式、仏壇式などタイプで費用が違う。 |

| 樹木葬 | 約5万円~80万円 | 墓石の代わりに樹木を墓標とする。自然志向の方に人気。 |

| 開眼供養のお布施 | 約3万円~5万円 | 新しいお墓に魂を入れる法要のお礼。 |

これらの費用を合計したものが、改葬にかかる総費用の目安となります。

複数の石材店や霊園から見積もりを取り、内容を比較検討することが賢明です。

お墓の移動のお布施や服装、お祝い

お墓の移動(改葬)には、宗教的な儀式が伴います。

そのため、僧侶への感謝を示す「お布施」の準備や、場にふさわしい「服装」など、知っておくべきマナーがあります。

また、改葬は場合によって「お祝い事」として捉えられる側面も持ち合わせています。

お布施の準備

改葬では、主に2つの法要で僧侶にお世話になります。

- 閉眼供養(魂抜き)

今あるお墓から魂を抜く儀式です。 - 開眼供養(魂入れ)

新しいお墓に魂を入れる儀式です。(永代供養墓などでは不要な場合もあります)

これらの法要を依頼した僧侶には、感謝の気持ちとしてお布施をお渡しします。

金額に決まりはありませんが、それぞれの法要で3万円~5万円程度が一般的な相場とされています。

ご自身の菩提寺から遠方の新しい墓地まで出向いていただく場合は、交通費と食事代がひつようです。

交通費として「御車代(おくるまだい)」(5千円~1万円程度)を、法要後の会食に僧侶が参加されない場合は「御膳料(ごぜんりょう)」(5千円~1万円程度)を、それぞれ別の封筒で用意するのが丁寧な対応です。

参考:お布施の表書きの書き方

法要時の服装

服装については、基本的には喪服または略喪服(ダークスーツ、黒のワンピースなど)を着用するのが無難です。

ただし、改葬は不幸があったわけではないため、家族や親族だけの内輪の儀式であれば、平服(地味な色合いの服装)で構わないとするケースも増えています。

事前に親族間で服装について話し合い、認識を合わせておくとよいでしょう。

改葬は「お祝い」になる場合も

意外に思われるかもしれませんが、すでにある遺骨を移すだけで、不幸が伴わない新しいお墓の建立は「建碑(けんぴ)」と呼ばれ、お祝い事(慶事)と捉える考え方があります。

この場合、法要に参加する親族などが、施主に対して赤白の祝儀袋に「建碑御祝」や「御建碑祝」と書いてお金を包むことがあります。

もしご自身が法要に招かれた立場で、どうすべきか迷った際は、施主や他の親族に確認するのが最も確実です。

供養先は永代供養?墓じまいしなくても大丈夫?

田舎のお墓の管理が難しくなった際の解決策として「墓じまい」が注目されますが、必ずしもそれだけが唯一の道ではありません。

また、墓じまいをした後の供養先の選択肢も多様化しています。

ご自身の状況や価値観に合わせて、最適な方法を検討することが大切です。

多様化する新しい供養の形

墓じまいをして取り出した遺骨の新しい供養先として、近年様々な選択肢が登場しています。

- 永代供養墓

霊園や寺院が家族に代わって永続的に供養・管理をしてくれるお墓です。承継者がいなくても安心で、費用も比較的安価な合祀タイプから、一定期間は個別で安置されるタイプまで様々です。 - 納骨堂

屋内に設けられた納骨スペースです。天候に左右されずお参りができ、管理も楽なため都市部で人気があります。 - 樹木葬

墓石の代わりに樹木や草花を墓標とする自然志向の供養方法です。 - 散骨

遺骨を粉末状にして海や山に還す方法です。お墓を持たないという選択になります。 - 手元供養

遺骨の一部を自宅に保管し、身近で供養する方法です。

これらの選択肢にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、費用、お参りのしやすさ、承継者の有無、ご自身の死生観などを考慮して選ぶことが求められます。

墓じまいしなくても大丈夫なケース

一方で、すぐに墓じまいを決断しなくてもよい場合もあります。

- 親族に管理を託せる場合

もし、お墓の近くに住んでいて、管理を引き継いでくれる親族がいるのであれば、相談してみる価値はあります。その際は、管理費の負担など、金銭的なサポートを申し出る配慮も必要でしょう。 - お墓参り・清掃代行サービスの利用

近年、お墓の清掃やお参りを代行してくれるサービスが登場しています。定期的に利用することで、お墓が荒れるのを防ぐことができます。

ただし、これらの方法はあくまで一時的な対策である側面も否めません。

代行サービスは継続的に費用がかかりますし、管理を託した親族もいずれは高齢になります。

将来的な負担を考えると、ご自身が元気なうちに、根本的な解決策として改葬を検討しておくことは、非常に意義のあることと考えられます。

まとめ:田舎の墓を処分し都会に移すには

田舎のお墓を処分し、住まいの近くである都会に移す「改葬」について解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 田舎の墓問題は少子高齢化や都市部への人口集中が背景にある社会的な課題

- お墓の引越しは「改葬」と呼び、法律で定められた手続きが必要

- 適切な供養を行えば、お墓の移動が不幸を招くことはない

- 墓じまいを独断で進めず、必ず親族間で話し合い合意を得ることが重要

- 山の中やみなし墓地など、特殊な立地のお墓は特有の注意点がある

- 改葬には「改葬許可証」の取得が不可欠で、行政手続きを踏む必要がある

- 手続きには「埋葬証明書」と「受入証明書」が必要になる

- 改葬の費用は「墓じまい費用」と「新しい供養先の費用」で構成される

- 墓じまいには墓石撤去費、閉眼供養のお布施、離檀料などがかかる

- 新しい供養先はお墓の建立のほか、永代供養、納骨堂、樹木葬など多様化

- 承継者がいない場合は永代供養が有効な選択肢となる

- 法要では僧侶へのお布施や場に合った服装などマナーがある

- 新しいお墓の建立は「建碑」としてお祝い事になる場合もある

- お墓参り代行サービスなど、墓じまい以外の選択肢も存在する

- 将来的な負担を考え、元気なうちに根本的な解決を検討することが望ましい

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要