「永代供養の費用って誰が払う?」

「本家が払えばいいんじゃない?」

「費用を安くしたい」

墓じまいして永代供養に移行するときによく問題になるのが、費用の分担です。

基本的にはお墓を守ってきた祭祀承継者ですが、高額になりがちなので、できれば分担してもらいたいと思う方が多いです。

永代供養とは、あなたの代わりに寺院や霊園が遺骨を長期にわたり管理・供養してくれるサービスです。

跡継ぎのいない人や遠く離れてしまった人にとっては、とてもありがたいものです。

しかし、その費用はどのくらいかかるのか、費用の平均相場やお布施、毎年の支払いが必要なのか、またはいつまで支払うのかなど、気になるポイントは多いです。

これらの疑問に答え、賢い費用負担の方法を解説していきます。

あなたが毎日のように考えてる墓じまいや永代供養の費用分担の悩みを一気に解決します。

これからの毎日を楽しく暮らしていけるようになりますよ

参考:永代供養の意味や手順

- 永代供養費用は誰が払うのか、その方法

- 永代供養における費用の平均

- 納骨堂での供養方法や契約時の注意点

- 墓じまいやお布施に関連する費用

永代供養費用は誰が払うのが正解?

- 永代供養とは?

- 永代供養は誰がする?

- 費用負担は3パターン

- 【その1】祭祀承継者が支払う

- 【その2】兄弟や親族が分担する

- 【その3】本人が生前に支払う

- 法的な視点で費用を支払うのは?

- 道義的な責任と家族間の負担割合の重要性

- 永代供養の種類と費用相場の平均

永代供養とは?

永代供養は、寺院や霊園が遺族に代わって故人を長期にわたり管理・供養する仕組みです。

跡継ぎがいない場合や、家族に負担をかけたくない方に選ばれています。

特に少子化や都市化が進む現代では、墓の管理が難しくなり、永代供養の需要が増えています。

永代供養は、現代社会の家族構造の変化に対応した合理的な選択と言えます。

経済的にもラクです

永代供養は誰がする?

基本的に、費用や供養方法、法事など、お墓に関することを決めるのは祭祀承継者だと民法第897条で決められています。

なので、永代供養にするかどうかもあなたが決めれます。

ただ、親戚や兄弟たちが納得してないまま進めると、かならず後から文句やクレームがでてきますので、根回しをしっかりして納得させてから永代供養するのが大事です。

永代供養にかかる費用の負担依頼も、永代供養にすると決める前に了解をして貰う必要があります。

費用負担は3パターン

永代供養の費用負担には、大きく分けて三つのパターンがあります。

- 祭祀承継者が支払う

- 兄弟や親族で分担する

- 親などの本人が生前に支払う

【その1】祭祀承継者が支払う

一番基本なのは、お伝えした通り、祭祀承継者が払うものです。

繰り返しになりますが、祭祀承継者とは、お墓や仏壇、系譜などの祭祀財産を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人です。

明治や大正の昔で言えば、長男とか家を継いだ人でしたが、いまでは誰でも継げることができて、継げる人が継ぐようになっています。

祭祀承継者は、祭祀財産(お墓や仏壇など)の管理責任を持つため、法事や墓じまい、永代供養への移行の決定権があり、費用もひとりで負担するケースも多いです。

特に、10年、20年とずっとひとりでお墓を守ってきた方は、ひとりで出されることが多いです。

ただし、家族間や親族間で合意されて、費用分担するご家庭も多いです。

祭祀財産(お墓や仏壇、位牌など)は、複数人で分けて相続するのはできません

【その2】兄弟や親族が費用分担するケース

先祖代々の墓で、とても大きなお墓な場合、兄弟や親族で費用分担するケースがあります。

そういった大きなお墓は、墓じまいはもちろんその後の永代供養などの供養先での金額も、かなり高額になるからです。

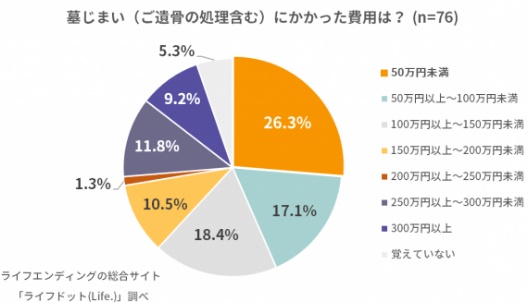

PRTIMESというニュースサイトでは、「墓じまいにかかった費用は?」というアンケートが取られています。

引用元:PRTIMES

- 50万円未満 26.3%

- 50~100万円 17.1%

- 100~150万円 18.4%

- 150~200万円 10.5%

- 200万円以上 22.3%

上記のように100万円以上かかった方が半数以上いらしゃるように、祭祀承継者一人に任せてしまうとかなりキツい場合があります。

実例として、ある家族では、母親が祭祀承継者として費用を全額負担する予定でしたが、息子たちが協力して費用の一部を負担したという話があります。

兄弟や親族たちにとっても、祖先や両親たちです。そんな方たちが眠っているので、当然といえば当然なのかもしれません。

【その3】本人が生前に支払う

お墓に入る本人が生前に契約し、永代供養の費用を支払ったり、お金を残すケースがあります。

たとえば父親が先祖代々の墓を墓じまいしようと思っていた時に、自分が入るタイミングで墓じまいしてくれと遺言するパターンです。

ちょっと大変かもしれませんが、少しずつ準備をしていかないといけません。

なので、いまあなたが悩まれてるケースとはちょっと違うかもしれません。

法的な視点で費用を支払うのは?

法律では、永代供養の費用は祭祀承継者が支払うのが原則です。

前述した民法897条に基づき、祭祀財産は相続財産とは異なり、特定の人物による管理が求められているからです。

たとえば、結婚した女性は嫁ぎ先のお墓に入るでしょうし、次男や三男も家庭をもったらそこでお墓を作るからです。

法的な義務と同時に、実際に面倒を見ていく人が祭祀承継者しかいないのが事実です。

道義的な責任と家族間の負担割合の重要性

とはいえ、先祖代々のお墓を墓じまいして遺骨全員を永代供養するとなると、200万円や300万円以上にはなります。

それを一人に背負わせるのはあまりにも酷なのと、道義的な責任から、他の親族や兄弟たちも協力して費用を分担する事例が多く見られます。

道義的な責任とは、上述した「兄弟や親族の祖先や両親たちもそこに眠っている」という事実です。

たとえば、父親や母親だけでなく、昔良く遊んでもらったおじいちゃんやおばあちゃんが眠ってるお墓を、長男だけの責任に押し付けても良いのか?という思いです。

いずれ、誰しもお墓には入るので、人ごとではなく自分のこととして親族や家族で話し合ってみてはどうでしょうか。

みんなで協力するのが大事です

永代供養の種類と費用相場の平均

永代供養には次の4つの種類があります。

- 個人墓

- 合祀墓

- 納骨堂

- 樹木葬

それぞれの特徴と概算の費用を紹介します。

永代供養の個人墓の特徴と費用

永代供養の個人墓は、寺院や霊園で管理され、個人専用のお墓を新たに立てる形式です。つまり、一人用や夫婦用(2人用)がほとんどです。

次男や三男などのお墓を持っていない人に選ばれるのが多く、夫婦二人だけのお墓として利用されます。

費用は永代使用料、永代供養料、墓石代・工事費が含まれ、トータルで50〜150万円が一般的な相場です。

ただし、30年とか33回忌とかの一定期間が経ったあとに、多くの人が入る永代供養墓に合祀されるところが多いです。

新しくお墓を建てても、結局は合祀墓に入ることになります

合祀墓の特徴と費用

合祀墓は、多くの遺骨(1000柱とか1万柱)を一つのお墓に埋葬する形式で、費用を抑えたい場合に適しています。

合祀墓は、寺院や霊園で提供され、一般的に使用料、任意で記名板の費用がかかります。

使用料の費用は3万円からあり、非常に経済的で、記名板は1万円程度です。

合祀されると二度と遺骨は取り出せなくなり、献花台やシンボルに手を合わせるところが多いです。

合祀墓と分骨して仏壇で手元供養というパターンもアリですが、分骨もいずれ納骨する必要があります

納骨堂の特徴と費用

納骨堂は、遺骨を納めるための建物や施設で、個別のスペースを持つのが特徴です。

納骨堂も永代供養の一形態であり、費用は使用料(永代供養料)、管理料がかかり、10万円からの設定が一般的です。

納骨堂は、遺骨を屋内に安置できるため天候に関係なく訪問でき、都市部にあるのでアクセスが良いのが大きなメリットです。

ただし、管理料を滞納したら合祀されたり、一定期間後(30年など)に合祀される納骨堂がほとんどです。

永遠に供養してくれる納骨堂はありません

樹木葬の特徴と費用

樹木葬は、自然と調和した形で遺骨を安置する方法で、里山型と公園型の2種類があります。

どちらにも合祀型と個人型がありますが、いずれにせよ永代供養です。

参考: 樹木葬はやばい?

費用は使用料(永代供養料)、管理料がかかり、一般的に10万円前後からあります。

個人型も納骨堂と同じように、一滴期間後に合祀されるところが多いです。

樹木葬は「自然に還る」がコンセプトで大人気です

永代供養費用は誰が払う?永代供養の契約の注意点

- 費用は毎年払うの?

- 支払い方法は?いつまで払うのか?

- 契約に関する注意点

- 跡継ぎのいないお墓は?

- 参拝スペースが共用

- 親族全員の納得が必要

- 先祖代々のお墓は費用が高くなる

- 永代供養のお布施は?

- 墓じまいと永代供養のトータル費用は?

- おすすめの代行業者3選

費用は毎年払う?

永代供養の費用(使用料、永代供養料)は、基本的に一度支払えばその後は毎年の支払いは不要です。

ただし、例外的に管理費や維持費が毎年発生する場合があります。

これらの管理費は、霊園や寺院によって異なり、年間数千円から数万円程度になることがあります。

後になって追加の費用がかからないように、契約時にしっかりと確認しておくことが重要です。

初めに払えば完了です

支払い方法は?いつまで払うのか?

永代供養の支払い方法は、基本的には一括の前払いが一般的です。

しかし高額なために、霊園や寺院によっては分割払いが可能な場合もあります。

メモリアルローンなどで借りた場合には、毎月の返済が発生します。

繰り返しになりますが、あとから追加費用が発生しないように、しっかりと調査、契約をしておいたほうが良いです。

金額が大きくなると仕方ないかも

契約に関する注意点

永代供養の契約にはいくつかの重要な注意点があります。

- 供養のやり方

- 追加費用

- 遺骨の取り扱い方

- 個別安置期間

- 管理費

供養のやり方

永代供養には、寺院や霊園ごとに異なる供養のやり方があります。

例えば、合同で供養が行われたり、個別に供養できたり、何もなかったり、献花式のみだったり。

しかも、永代供養には契約書がない場合が多く、あっても供養方法が書かれてるものは少ないです。

契約書の代わりにもらえるものには、次のようなものがあります。

- 許可証

- 承諾書

- 約款

- 規約書

- 利用規約

このような書類の中に供養方法が書かれてるかどうかを確認するのはもちろんですが、契約内容を書面化するのも良い方法です。

供養のやり方が家族の希望に合った方法なのかを確かめるのが重要です。

あとから文句を言ってもダメです。はじめが肝心

追加費用の有無

前述した書類の中には、追加費用について書かれてる場合がありますので、確認が大切です。

もしも書かれていない場合には、追加費用が発生するのかしないのか、しっかりと確認を取って書面化しておきましょう。

追加費用の有無については、契約前にしっかりと確認し、後々のトラブルを避けるために十分な注意を払いましょう。

遺骨の取り扱い方

永代供養では、遺骨の取り扱い方、管理方法も重要なポイントです。

遺骨がどのように管理されているか、一定期間後に合祀されるのか、個別に保管されるのか、などを確認しましょう。

基本的には合祀されると遺骨は取り出せません。

実例として、遺骨が他の遺骨と一緒に合祀されることを契約後に知って、家族が事前に希望していた個別安置が叶わなかったケースが報告されています。

遺骨の取り扱い方を詳細に確認し、家族の希望が反映されているかをしっかりと確認するのが重要です。

しっかり書面に残しましょう

個別安置期間

永代供養の納骨堂では、個別安置期間が設けられているところがほとんどで、一定期間が過ぎると遺骨が合祀されます。

この個別安置期間については、契約時にしっかりと確認し、延長の可否や費用についても確認するのが重要です。

実例として、納骨した後で個別安置期間の延長に費用がかかることを知り、家族が戸惑ったと話された方がいらっしゃいます。

個別安置期間については、契約時に詳細を確認し、家族の希望に合った選択肢を選ぶことが重要です。

管理費・管理内容

永代供養墓の管理費と管理内容についても、契約前にしっかりと確認するのが大切です。

管理費には、墓地の清掃や維持費が含まれることが多いですが、その内容が霊園や寺院によって異なるため、具体的な管理内容と費用を把握しておくのが必要です。

というのも、掃除のサイクルが長すぎたり、自分でやらなければならない作業があったりすると、あとから後悔します。

参考:後悔しない永代供養

霊園を見に行ったときにはとてもきれいだったのに、いざ契約してみたらキレイだったのはたまたまだったとか、冬は何も管理されてなかったなどの報告があります。

管理費とその内容については、何度も見に行ったり、契約時に十分に確認して納得した上で契約を進めるのが重要です。

1回見ただけじゃ、わかりませんよ

跡継ぎのいないお墓は?

跡継ぎ、つまり祭祀承継者が決まらない場合、永代供養の契約が進められません。

法的な問題だけでなく、家族間の合意が必要だからです。

例えば、ある家族では、兄弟間で祭祀承継者が決まらず、最終的に家庭裁判所に持ち込まれたケースがあります。

祭祀承継者を決める際には、全員が納得する形で進めることが重要です。

祭祀承継者がいなくなると、無縁墓に

参考:跡継ぎがいない永代供養

参拝スペースが共用

合祀墓や樹木葬の参拝スペースは、他の利用者と共有なので個別の墓地とは異なる点に注意が必要です。

参拝時に他の家族と同じ場所を使用するため、心理的な違和感を感じるときがあります。

個別のスペースがないと、十分な満足感を得られなかったり納骨への不満を持つ人もいます。

あらかじめ、親族の全員に参拝スペースが共用であることを理解してもらい、そのうえで納骨するのが大切です。

親族全員の納得が必要

永代供養墓の契約を進める際には、親族全員の納得が必要です。

特に合祀墓の場合、あとからこんなはずではなかった、こんなのは嫌だという不満がかならずでてきます。

一部の家族だけで考えて、十分な理解と納得が得られないまま進めてしまうと、後々のトラブルにつながる可能性があります。

親族全員の納得が得られるよう、早めに話し合いを始め、透明性を持って進めるのが大切です。

親族のみなさんに納得してもらいましょう

先祖代々のお墓は費用が高くなる

先祖代々のお墓を永代供養に移行する場合、費用が高額になります。

これは、従来のお墓を処分したり、移設したりする費用が追加されるためではないです。

永代供養する際には、一人の遺骨に対してお金が取られるからです。

たとえば、10万円の永代供養の場合は次のようになります。

- 両親2人 20万円

- 祖父母と両親の4人 40万円

- 10人 100万円

沖縄のように何十人と入っていたら、とてつもない金額になってしまいます。

なので、墓じまいして永代供養しようと思ったら、まずは遺骨の数、柱数を調査してもらうのが大切です。

何人入っているのか、柱数を調べるのが本当に大事です

永代供養のお布施は?

お寺での永代供養では、お布施も考慮する必要があります。

お布施は、納骨法要などで僧侶に渡すものですが、その金額は寺院や地域によって異なります。

一般的な相場としては、3万円から5万円程度が目安とされています。

霊園によっては納骨法要をしないところもあります。

合祀墓や樹木葬はただ納めるところが多いです

墓じまいして永代供養する総費用は?

墓じまいと永代供養を併せて行う場合、トータルでかかる費用は比較的高額になります。

墓じまいには、既存の墓石の撤去や処分、遺骨の取り出しなどの費用が含まれるからです。

統計データによると、墓じまいの費用は20万円から50万円が一般的であり、それに加えて永代供養の費用が10万円から150万円程度かかるため、合計で30万円から200万円程度の費用がかかります。

事前にしっかりと見積もりを取って、費用の計画をたてるのがとても重要です。

墓じまいから永代供養まで、トータルでサポートしてくれる代行業者もあります。

安心して任せられるので、とても気が楽です。

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

まとめ:永代供養費用や墓じまいの費用は誰が払う?

この記事のまとめです。

- 永代供養は寺院や霊園が代わりに供養する仕組み

- 跡継ぎがいない場合や家族に負担をかけたくない人が選ぶ

- 費用負担は「祭祀承継者」「家族や親族で分担」「本人が生前に払う」の3パターン

- 祭祀承継者が費用を負担するのが基本

- 祭祀承継者は祭祀財産を受け継ぎ祖先の祭祀を主宰する

- 民法第897条に基づき祭祀承継者は慣習や遺言で決まる

- 昔は長男が継ぐことが多かったが現在では継げる人が継ぐ

- 墓じまいには20万円から300万円ほどかかることも

- 家族や親族で費用を分担すれば祭祀承継者の負担を軽減できる

- 永代供養の費用は初めに払う

- ただし、例外的に管理費が毎年発生する場合がある

- 支払い方法は一括が一般的だが、霊園によっては分割払いも可能

- 契約時に追加費用が発生しないか、しっかり確認することが重要

- 合祀墓では、複数の故人を一つの墓に埋葬

- 納骨堂では、一定期間後に合祀されることが多い

- 永代供養のお布施は3万円から5万円程度が目安

- 先祖代々のお墓の永代供養は費用が高くなる場合が多い

- 墓じまいと永代供養で高額な費用がかかることも

- 永代供養の契約時には供養方法や管理内容を確認することが重要

- 個別安置期間の確認と、延長の可否を確認することが必要

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要