「合祀墓の読み方は?」

「合祀墓って何?」

「合祀墓って永代供養のこと?」

といった疑問を持ってる方に、合祀墓の読み方や合祀墓の仕組みを解説します。

合祀墓は、「ごうしぼ」とも「ごうしはか」とも読まれます。

合祀墓は、関係のない多くの人の遺骨を一箇所に埋葬する供養方法で、格安の費用で後継者が不要な埋葬方法として注目されています。

墓じまいした後の供養先として、合祀墓の人気が高まってきています

そこで、合祀墓だけでなく合同墓や合葬墓の読み方も紹介し、合祀するとはどういうことか、そのメリットとデメリットを詳しく説明します。

お墓の後継者問題に悩む方々に役立つ情報を提供して、すこしでも心安らかに暮らしていってもらえれば、とても嬉しいです。

- 合祀墓の読み方とその別名

- 永代供養と合祀墓の具体的な違い

- 合祀墓にかかる費用とその種類

- 合祀墓のメリットとデメリット

合祀墓の読み方と仕組み

- 合祀墓の読み方と別名

- 合祀墓とはどんなお墓なのか?

- 永代供養墓との違い

- 合祀墓の種類と費用

- 合祀墓のメリット

- 合祀墓のデメリット

- お墓の後継者は誰?

合祀墓の読み方と別名

合祀墓は、「ごうしぼ」とか「ごうしばか」「ごうしはか」と読みます。

別名で、「合葬墓(がっそうぼ)」や「合同墓(ごうどうばか/ごうどうぼ)」「共同墓(きょうどうぼ)」とも呼ばれます。

ただし、共同墓は合祀墓というよりも骨壷をアパート的に集めたものを指したり、共同墓地を指す場合もあります。

共同墓地は、昔ながらの村や町にある墓地のことで、近所の家のお墓を皆で管理運営してる墓地です。

この記事では、合祀墓についてお伝えしていきます

合祀墓とはどんなお墓なのか?

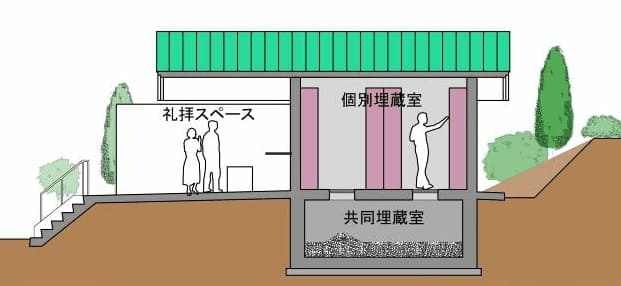

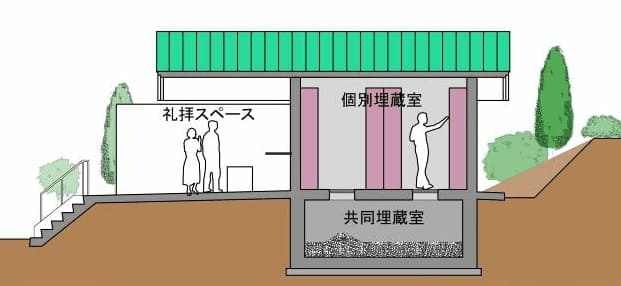

合祀墓とは、何の関係もない人の複数の遺骨を共同の埋蔵室に埋葬・納骨する形式の墓です。

一般的に、合祀墓の中には納骨する際しか入室できず、骨壷ではなくて骨袋などに移し替えて埋葬するので、二度と取り出せません。

合祀墓は、初めに使用料を払えば、管理料などは必要ありません。

合祀墓の施設によって違いますが、その使用料もとても安く、他の供養方法に比べて費用を抑えられるのが利点です。

たとえば、上記の塩尻市東山霊園合祀墓の使用料は5万円(市内在住)です。特に、公営の場合はとても費用が安くなっています。

永代供養墓との違い

永代供養墓と合祀墓は、よく同じものだと思われがちですが、実は、重要な違いがあります。

永代供養墓とは、お寺や霊園などの墓地管理者が遺骨を預かって、決められた年数だけ、供養や管理を行ってくれる供養方法、お墓のことです。

ひとりでお墓に入ってるのか、家族で入ってるのか、知らない人と一緒に入ってるのかは、関係ないです。

ただし、永代供養墓には契約期間が定められていることが多く、契約期間が過ぎれば合祀されます。

一方、合祀墓は複数の人といっしょのお墓に入るお墓です。

墓地管理者が供養をしてくれるところもありますし、ないところもあります。

つまり、永代供養は決められた年数(30~50年くらい)供養してくれることで、合祀は複数の人が一緒のお墓に入ることを指します。

永代供養はお寺に遺骨を預けるという契約とも言えます

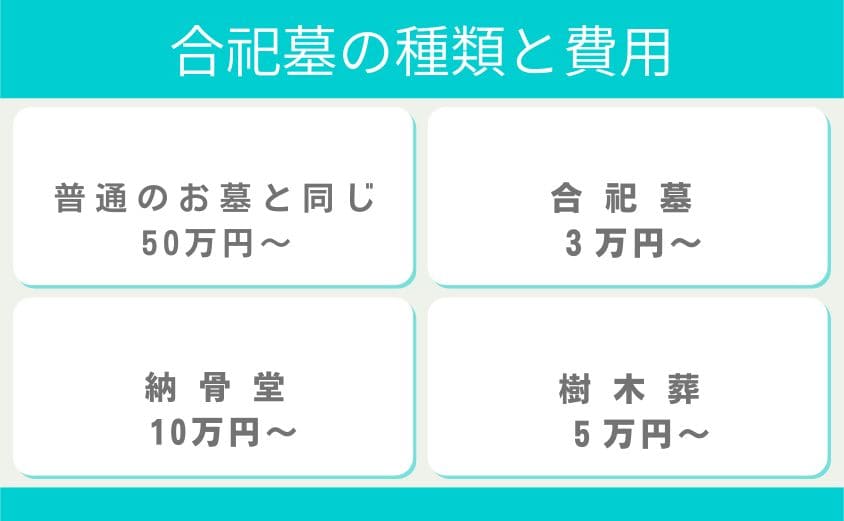

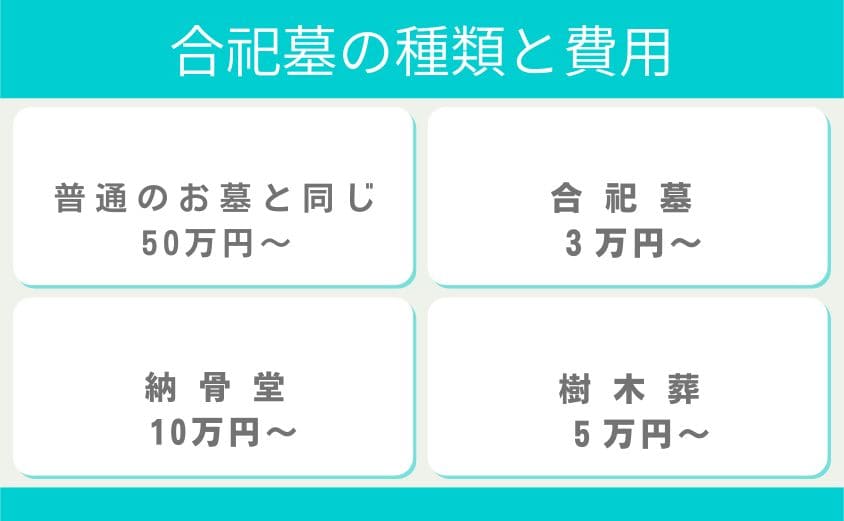

合祀墓の種類と費用

合祀墓にはいくつかの種類があり、それぞれ費用も異なります。

- 普通のお墓と同じ形 50万円~

- 合祀墓 3万円~

- 納骨堂型合祀墓 10万円~

- 樹木葬 5万円~

普通のお墓とおなじ形 50万円~

外観は一般的な個人墓と同じですが、契約年が経過すると合祀されます。大体30年とか50年です。

一人用か夫婦用が多く、普通のお墓を建てるよりも安価です。

合祀墓 3万円~

複数人の遺骨を一箇所に埋蔵するお墓で、1,000人とか10,000人以上の合祀墓もあります。

費用は3万円くらいのところからあり、公営の合祀墓だと安心です。

納骨堂型合祀墓 10万円~

納骨堂とは、屋内に設置された共同の納骨スペースで、そこに永代供養がついてるものを納骨堂型合祀墓と呼びます。

一番初めに永代使用料と永代管理料を初めに払って、30年とか50年の契約を結びます。

契約年数が経てば、納骨堂のスペースは解約となり合祀墓に入れられます。

一般的な納骨堂は、年間管理費を払い続ける限り、その場所に置いてもらえます

樹木葬 5万円~

人気の樹木葬にも、個人型と永代供養がついてる合祀型があります。

合祀型は1本の樹木などの下に複数の遺骨が埋葬されます。合祀型の礼拝スペースや石碑の代わりが樹木というイメージです。

個人型も納骨堂と同じように、契約年数が経てば合祀型樹木葬と同じ場所に合祀されます。

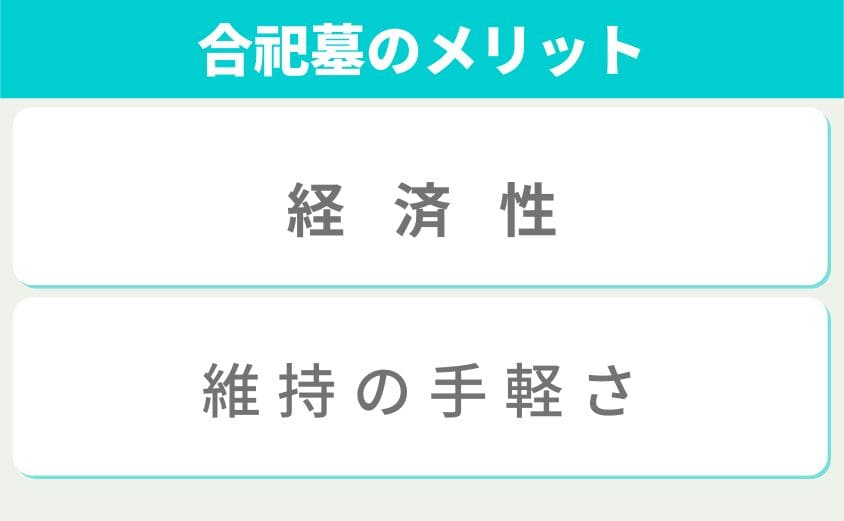

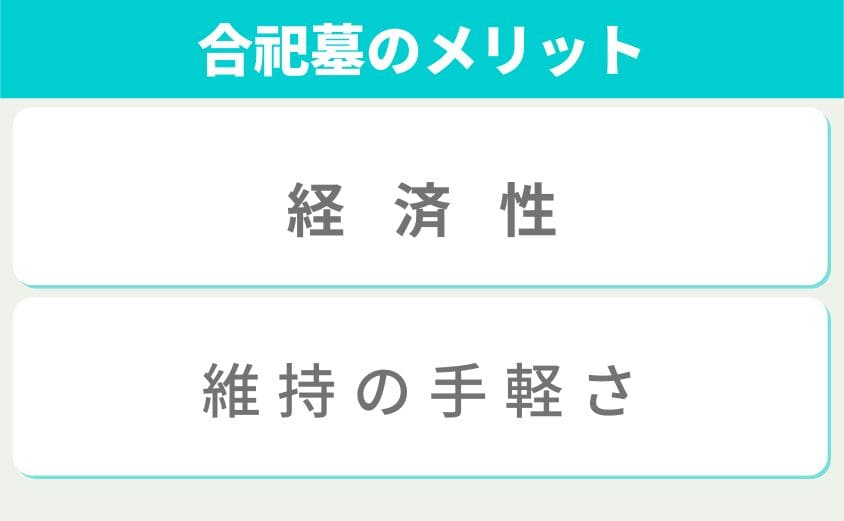

合祀墓のメリット

合祀墓を選ぶ最大のメリットは、その経済性と維持の手軽さです。

合祀墓は多くの遺骨を共同で一つの墓地に納めるため、個別の墓地を設けるよりもはるかに低コストで利用できます。

また、墓地の維持管理も寺院や施設が一括で行うため、個々の家族がその責任を負う必要がありません。

このような特徴は、お墓の後継者がいないご家庭に最適です。

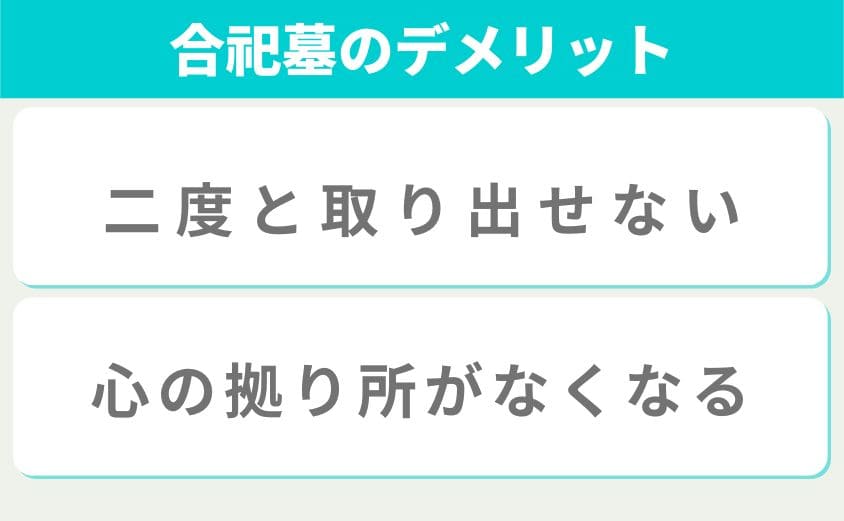

合祀墓のデメリット

一方で、合祀墓にはデメリットも存在します。

それは、遺骨を二度と取り出せないというポイントです。

合祀する際には、骨壷から取り出して骨袋に入れたり、骨壷からそのまま遺骨をまいてしまうので、誰のものかわからなくなって取り出すのが不可能になるからです。

また、今までの「〇〇家の墓」のような、手を合わせる具体的な対象物がなくなるので、心の拠り所がなくなってしまうというのもデメリットの一つです。

お墓の代わりに、仏壇や位牌、遺影に手を合わせていけば、気持ちの問題は解消されます

お墓の後継者は誰?

今まであるお墓の遺骨を合祀墓に移す時にトラブルになるのが、お墓の後継者は誰?という気持ちの問題です。

法律的には、本家の長男のような祭祀承継者ひとりによってお墓は守られ、管理されているので、祭祀承継者の一存で墓じまいを決めれます。

ただ、高齢者になればなるほど、皆のお墓というイメージを持つ人が多いです。

そのために、合祀墓に移すことを反対されたり、喧嘩になってしまうトラブルも数多く報告されています。

参考:勝手に墓じまいされた!

今までのお墓を合祀墓に移すときには、家族間や親族間でそういったトラブルにならないように気をつける必要があります。

家族間や親族間のコミュニケーションが大事です

なぜ墓じまいに合祀墓がおすすめなのか?【合祀墓の読み方】

墓じまいには合祀墓がおすすめです。

その理由は大きく分けて8つあります。

- コスト効率が良い

- メンテナンス不要

- 後継者不要

- 宗教的な柔軟性

- 埋葬プロセスの簡素化

- 環境に優しい選択肢

- 疎遠な親戚に理想的

- お墓や遺骨に対する意識の変化

コスト効率が良い

合祀墓を選ぶ最大の利点の一つは、コスト効率の良さ、つまり費用を安く抑えられるポイントです。

墓じまいして一般的な個別墓地を建てると200万円以上はかかります。

それに対して、墓じまいして合祀墓すると、費用は10分の1に抑えられます。

これは一人の遺骨の場合です

「〇〇家の墓」や「先祖代々の墓」の中には、何人とか何十人もの遺骨が眠ってるときがありますので、実現可能な供養方法が合祀墓になります。

メンテナンス不要

メンテナンスの費用や手間が不要なので、とても墓じまいに向いています。

メンテナンスとは、一般的なお墓の場合、お墓の掃除やお袴での道の草取り、墓石の修復、お寺への寄付金、管理費、檀家としての努めなどです。

永代供養の合祀墓の場合、一番はじめに永代使用料などを払えば、それ以降の費用は発生しません。また、その場所に行く必要もないです。

こう言うと、とても寂しいとか、義理人情がないとか言われそうですが、いずれ足腰も立たなくなるので現実的にいけなります。

動ける時に、動けなくなったときのことを考えておきましょう。

後継者不要

後継者不要という点も、墓じまいにピッタリです。墓じまいの大きな理由の一つが「後継者がいない」だからです。

合祀墓では、初めにお金を払えばずっとその場所においてもらって、供養もしてもらえます。いわば、遺骨保管所の容易なものです。

なので、50年先、100年先、200年先でも、あなたの子孫があなたの遺骨で思い悩むことはなくなります。これはとても大きなことです。

また、今あるお墓も荒れ放題にならず、お寺や霊園にも迷惑かけることがなくなります。

宗教的な柔軟性

合祀墓は無宗教なところが多いですし、檀家にならなくても大丈夫なので、特定の宗教にしばられることはなくなります。

これは、宗教にこだわらない人がとても多くなってきている現代において、特に重要なポイントです。

遺族が異なる宗教的背景を持っている場合でも、合祀墓ならばそのすべてを受け入れてもらえます。

一人っ子や長男長女の結婚が多くなってる現在、宗教が違うお墓を複数持つ人が増えてきているのが事実です。

それぞれを墓じまいして、1ヶ所に合祀するという荒業も可能です。

埋葬プロセスの簡素化

合祀墓は、埋葬プロセスも簡素化されています。

通常の墓地や納骨堂、樹木葬での埋葬では、場所の選定から墓石の設計、建設、そして維持管理に至るまで、多くのステップが含まれています。

しかし、合祀墓の場合、その場所に持っていくだけです。法要なども行われないことが多いです。

墓じまいのプロセスは省略できないですし、やることも多いので、合祀墓の埋葬プロセスの簡素化はとても助けになります。

環境に優しい選択肢

合祀墓は環境に優しい選択肢としても注目されています。

一般墓にしても樹木葬にしても土地が必要ですし、散骨はその土地や海洋への汚染が気になります。

合祀墓はそういった懸念がなく、自然環境への負担を軽減する供養方法です。

遺骨は捨てられないし、物置とかに置いておくことはできず、法律的にどこかに納骨しないといけません。

どこでも良いと考えられたら、合祀墓に納骨するのが一番合理的と言えます。

疎遠な親戚に理想的

合祀墓は、疎遠な親族にとって理想的な選択肢です。

というのも、お墓参りをする必要もなくなり、お供えを出したりお盆やお彼岸に挨拶に来る必要がなくなるからです。

つまり、煩わしい親戚づきあいとか、ムリをして連絡を取り合うことなどがなくなるので、双方に取ってプラスになります。

一見冷たく感じますが、これはとても当たり前のことです。

あなたも3代前とか5代前の親戚とは、現在付き合いがなくなってるはずです。

お墓がなければ、無理なく自然消滅していけます

お墓や遺骨に対する意識の変化

かつては家族の遺骨を個別の墓地に安置するのが一般的でしたが、人々の価値観が変化してきています。

お墓を守っていかないといけない、ご先祖様に申し訳がたたない、長男が継ぐべき・・・といった考えが常識だった時代は、とっくに終わっています。

逆に、今の多様化の時代ではお墓が負の遺産になってる、と思ってる方が増えてきています。

特定の宗教や宗派に縛られず、比較的安価で供養ができる合祀墓は、現代の人々に適していると言えます。

お墓や遺骨とは何なのか、もう一度、根本から考えてみて、これからどうしていけば皆が幸せに暮らしていけるのか考えてみてはどうでしょうか。

まとめ:合祀墓の読み方と仕組み

この記事のまとめです。

- 合祀墓は「ごうしぼ」と読む

- 合祀墓には「合葬墓」「合同墓」「共同墓」などの別名がある

- 共同墓地は地域共同で管理されることも

- 合祀墓は無関係の人の遺骨を一緒に埋蔵する墓

- 入室は納骨時のみ可能で、二度と遺骨を取り出せない

- 合祀墓の初期費用は安く、継続的な管理費も不要

- 公営の合祀墓は特に費用が低い

- 永代供養墓との違いは契約期間の有無

- 合祀墓は複数人が共有する墓で、供養の実施は場所による

- 永代供養は契約期間が過ぎたら合祀される

- 永代供養は預けたお寺が遺骨を管理

- 合祀墓の種類には普通墓形式や納骨堂型がある

- 費用は種類によって大きく異なるが、一般墓より低コスト

- 樹木葬も合祀墓の一形態で、自然環境に優しい

- お墓の後継者問題が合祀墓では問題にならない

- 墓じまいには合祀墓がおすすめ

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要