「墓じまいは良くない?」

「墓じまいで後悔したくない」

「しないとどうなる?」

そんな不安を抱えて、決断を先送りにしていませんか?

この記事では、実際に失敗して後悔してる具体例を紹介して、どのようにすれば失敗せずに後悔もしなくて済むかをわかりやすく紹介します。

お墓を守ることは、ご先祖様を大切にする気持ちの表れです。

しかし、少子化や核家族化が進む中で、お墓の管理が難しいという方が増えています。

「遠方でお参りができない」「跡継ぎがいない」「経済的な負担が大きい」など、悩みはさまざまで、墓じまいを考えるのは自然なことです。

とはいえ、「墓じまいをしたらご先祖様に申し訳ない」「子どもに後で怒られるかもしれない」という思いに、あなたは心が揺れているのではないでしょうか。

でも、大丈夫です。適切に手続きを行い、ご先祖様を丁寧に供養すれば、後悔どころか心が軽くなり、新たな一歩を踏み出せます。

最後まで読んでもらえれば、後悔しない墓じまいの方法を理解できます。

ご先祖様を敬いながら、自分たちの未来を明るくする方法を一緒に見つけていきましょう。

墓じまいは、新しい供養の形に整えるチャンスです

- 墓じまいで後悔する典型的なトラブル

- 墓じまいの進め方と必要な手続き

- 親族や関係者との合意形成の重要性

- 新しい供養先の選び方と注意点

墓じまいで後悔した体験談・具体例

まずは、墓じまいで後悔するポイントは7つです。

- 親族とのトラブル

- お寺とのトラブル

- 石材店とのトラブル

- 手順や手続きのトラブル

- 費用に関するトラブル

- 時間や場所に関するトラブル

- 墓じまいした後のトラブル

まずはそれぞれのポイントで、トラブルになってしまった具体例を紹介します。

具体例に対するポイントと対応策も簡単に紹介します。(地名、人名、詳細は脚色しています)

親族とのトラブル

墓じまいにかかる費用の分担に反対された

長男のAさん(65)は両親が他界した後、墓じまいを決意しました。

Aさんは東京で仕事をしており、長野県にある誰も住んでない実家のお墓を管理するのが難しいと感じていたからです。

ただ、Aさんには長野県の別な場所に住む妹さんと親戚が数軒いて、費用の分担を提案しました。

しかし、妹さんが強く反対しました。

「お兄ちゃんが決めたのに、どうして私たちが費用を負担しなきゃいけないの?」

妹さんは、お墓は兄のものだと思っていて無関心で、話し合いは進んでいないということです。

ポイント:墓じまいの費用は誰が払うのか?

対応策:基本的に墓じまいや法事などの費用は祭祀承継者が支払うと決められています。なので、義務ではなく「できたら応援してもらいたい」という気持ちで話すのが得策。

この費用負担が一番大きな問題ですね

墓じまい後に親族の理解が得られなかった

一人息子で50代のBさんは墓じまいを決行しました。

Bさんは隣町の親戚の家まで何度も行って説明をしましたが、叔父や叔母たちにはほとんど関心を持ってもらえず、最終的には彼一人で決断することにしました。

しかし、墓じまいが完了した後、法事の際にある叔父さんが激怒しました。

「なぜ一言も相談せずに勝手に決めたんだ!」

その叔父さんは伝統や先祖への敬意を重んじる人でしたが、すこし認知症気味だということでした。

それ以降、Bさんはその親戚にあまり行かなくなりました。

ポイント:墓じまいの連絡は大切。

対応策:高齢者は忘れることが多いので、しっかり書類を残したり、はがきを送ったりしたほうが良い。

連絡はしっかりとしたほうがいいわね

家族・親族と意見があわない

長女のCさん(55)夫婦は新潟県にあるCさんの実家を継ぎましたが、両親が亡くなり今は東京に住んでいます。

そのため実家のお墓の維持が難しく、大阪府に住むCさんの弟さんに墓じまいの提案をしましたが、猛反対されました。

「先祖代々の墓をなくすなんて絶対だめ!」

Cさんは現実的な理由を挙げて説明しましたが、弟さんの意見は変わりませんでした。

結局、墓じまいはおこなわれず、Cさんは仕方なくお墓の管理を続けることになりました。

ポイント:祭祀承継者を誰にするかが大切。

対応策:祭祀承継者は、長男とか長女がやるべき・・とは決まってない。嫁に行った次女や姪、甥など、誰でも祭祀承継者になれる。なのでお墓を守りたい人に譲るのが得策。

守りたい人が守っていけばいいんです

墓じまいの費用負担で揉めてしまい家族の間に溝ができた

奈良県に住んでるDさん(61)は、父親の遺言に従い、墓じまいをすることになりました。

しかし、兄弟間で費用負担の割合が問題となりました。

長男のDさんは「全員で均等に負担しよう」と提案しましたが、次男から「そんな大金は出せない」と反対されました。

次男は経済的に余裕がなく、負担を減らすことを希望しました。

結局、兄弟間での調整がつかず、Dさんが多くを負担することになりましたが、これ以降は兄弟で連絡を取り合わなくなったということです。

ポイント:墓じまいの費用負担の割合は?

対応策:遺言なら故人の財産で墓じまいをする。財産がなければ、祭祀承継者の負担になる。

依頼というより相談という形の方が受け入れられやすいです

家族や親族とのトラブル

秋田県仙北市に住む長女のEさんが実家の墓じまいを提案しました。

お墓を継ぐひとが妹しかおらず、実家も母親が一人で住んでいるだけだったからです。

Eさんは親族全員に手紙を書き、電話で説明しましたが、一部の親戚から強い反発を受けました。

実は母親が「墓じまいは絶対に駄目。わたしが入るところがなくなるじゃない」と号泣し、他の親戚に泣きついたんです。

Eさんはしかたなく墓じまいの提案を取り下げて、これからもずっとお墓を守っていかなきゃいけないと言ってます。

ポイント:高齢者に墓じまいの話はなかなか通じない。

対応策:亡くなったときに、お墓に入れずに一緒に墓じまいするのも一つの手。そのための準備をしておくのが大切。

49日までの間に相談するのもありです

墓じまいを知らされなかった親族からの反発

長男のFさん(60)は親族に相談せずに墓じまいを進めました。

Fさん夫婦には子供がおらず、妹も県外に嫁いでいて、Fさんの次にお墓を継ぐ人がいなかったんです。

しかも、親戚とは言っても2,3年に1回くらいしか会ってなく、連絡もあまり取っていませんでした。

墓じまいが終わってしばらくしたら、久しぶりにやってきた遠くに住む叔母さんが、墓じまいのことを知って、「なんで私に知らせなかったの?」と強く文句を言いました。

それ以降、その叔母さんとは音信不通になってしまったということです。

ポイント:墓じまいの連絡。

対応策:たとえ不仲でも音信不通でも、連絡だけはしておくのが大事。許可ではなく報告をする。

お寺とのトラブル

高額な離檀料を請求された

長男のGさん(63)は、墓じまいを決意し、地元のお寺に相談に行きました。

お寺の住職に事情を説明し、墓じまいをお願いしたところ、住職から厳しい表情で「離檀料として300万円を支払ってください」と告げられました。

Gさんはその高額な金額に驚きましたが、住職には「長年、こちらでお世話になってきたのですから」と言われました。

Gさんは家族と相談し、他の方法を模索するも、最終的には高額な離檀料を支払わざるを得なくなりました。

ポイント:お寺からの離檀料の請求

対応策:はじめにお金がなく、遠くてお墓に来れないと話してから、どうしたら良いかを相談する。すでに請求されていたら、総本山や弁護士に相談する。

離檀料の相場は3~10万円です。

お寺との金銭トラブル

Hさん(59)は、親の墓じまいを決め、親族の了承を得た後、お寺に相談に行きました。

住職は最初は理解を示してくれたものの、「墓地の維持費やこれまでのお布施を考慮して100万円の支払いが必要です」と言いました。

Hさんは予算内であると思い了承しましたが、後日、住職から「実は追加で50万円必要です」と再度請求されました。

Hさんは困惑しましたが、結局、泣く泣く支払って墓じまいを終了させました。

ポイント:離檀料の金額

対応策:離檀料とは、いままでお世話になったお布施。高額請求(10万円以上)されたらまずは断るのが大切。まずは弁護士や総本山に相談する。

もともと離檀料なんてものはありませんでした

離檀料を払わないと書類にサイン、押印しないと言われる

Iさん(58)は、墓じまいを進めるためにお寺に相談しました。

住職は「手続きには時間がかかりますが、進めましょう」と言いました。

しかし、実際に手続きを始めると、離檀料(100万円)を払わないと書類に押印できないと言われてしまいました。

Iさんは仕方なく、100万円を払って墓じまいの書類にサイン・押印をしてもらいました。

ポイント:埋蔵証明書には、墓地管理者のサイン・押印が必要

対応策:墓地管理者からサイン・押印を拒否されたら役所に相談。事情を説明すれば改葬許可証を貰えることも。

1銭も払わずに離断した知り合いもいます

寺院、菩提寺とのトラブル

Iさんは、父親の遺言に従い、墓じまいをすることになりました。

家族はお寺に相談し、住職も最初は協力的でした。

しかし、墓じまいの日程が近づくと、住職から「菩提寺としての役目を果たすため、追加の儀式を行う必要がある」と言われ、さらに費用を請求されました。

Iさんと住職との話し合いは難航しましたが、結局、追加費用を支払うことなく墓じまいを完了しました。

ポイント:お寺から後からの請求

対応策:はじめに金額をしっかりと確認しておくのが大。墓じまいさえしてしまえば、お寺とは関係がなくなる。

墓じまいしたらお寺との付き合いはなくなります

石材店とのトラブル

石材店とのトラブル

Jさん(62)は、墓じまいのために地元の石材店に依頼しました。

見積もりの段階では、他店よりも安価で信頼できると感じて契約しました。

しかし、作業が進むにつれ、石材店から次々と追加の費用が発生する旨を告げられました。

解体作業中に発見された問題点や、予定外の工事が必要だと言われ、そのたびに高額な追加費用を請求されました。

Jさんは不審に思い、他の石材店に相談したところ、最初から見積もりが不正確だったことが判明。

結局、契約を解除し、新たな石材店に依頼することになりました。

ポイント:石材店は相見積もりが基本

対応策:相見積もりを取って比べる。指定石材店があったときでも、見積もりをしっかり取るのが大事。

石材店もいろいろあります

想定外に費用がかかった

Kさん(65)は、墓じまいの計画を立て、予算をしっかりと組んでいました。

墓石の解体・撤去、新しい納骨先の選定、すべての手続きを順調に進めていました。

しかし、実際に墓地に行ってみると、地盤が思ったよりも悪く、撤去作業が大変だと判明。

石材店から追加の地盤改良工事が必要だと告げられ、その費用が予算の倍以上になりました。

さらに、新しい納骨先の管理費も予想以上に高額で、正志は予算を大きく超えることになりました。

ポイント:事前調査、内部調査を必ず

対応策:かならず事前調査、内部調査をしてもらい、余分な費用がかからないように確認。

想定外なのは遺骨の数です。事前調査が大事

手順や手続きのトラブル

自治体や役所の手続きが分からず時間がかかった

Lさん(62)は、両親の墓じまいを進めるために役所に足を運びました。

Lさんは改葬許可証を取得するための手続きが必要だと知り、必要書類を持参しました。

しかし、役所の担当者から「追加の書類が必要です」と告げられ、再度役所を訪れることに。

次の訪問でも書類に不備があり、何度も役所に通う羽目になりました。

手続きの詳細を事前に把握していなかったため、Lさんは予定よりも多くの時間を手続きに費やし、疲弊してしまいました。

ポイント:必要な書類は決まってる

対応策:石材店に確認したり、役場のHPで必要書類を確認する。できれば墓じまいの手順も確認する。

無料でやってくれる石材店や代行業者があります

改葬許可申請書の取得が難航した

Mさん(68)は、墓じまいのために改葬許可申請書を取得しようとしました。

必要な書類を集めるために、まずは墓地の管理者に埋葬証明書を依頼しましたが、管理者が多忙でなかなか発行されず、数週間が経過。

ようやく埋葬証明書を手に入れたものの、次は新しい納骨先の受入証明書の発行に時間がかかりました。

最終的に役所に申請書を提出したものの、書類に不備が見つかり、再度訂正して提出しなければなりませんでした。

手続きの煩雑さに悩まされ、Mさんは計画していた日程を大幅に変更することになりました。

ポイント:石材店や代行業者に頼むのもOK

対応策:仕事があるとなかなか書類が揃わないので、墓じまいしてくれる石材店や代行業者に頼むとスムーズに墓じまいできる。

費用に関するトラブル

新しい納骨先で予算オーバーになった

Nさん(60)は、両親の墓じまいを決意し、新しい納骨先として人気のある樹木葬を選びました。

見積もりを取った際、費用は予算内に収まると考えていました。

しかし、いざ契約を進めると、追加の管理費や維持費、さらには年間の管理費が発生することが判明。

これらの費用は見積もりには含まれておらず、Nさんは予算を大幅に超える出費を余儀なくされました。

ポイント:新しい供養先で費用が変わる

対応策:新しい供養先の費用が一番かかる。確認するのはもちろんだが、いろいろな供養方法を知るのが大切。

初めにいろいろなところの見積を取るのが大事です

時間や場所に関するトラブル

想定以上に時間がかかった

Oさん(61)は、仕事が忙しい中で墓じまいを進めることにしました。

事前に必要な手続きや書類を調べていたものの、自治体やお寺、石材店との調整に予想以上の時間がかかりました。

特に役所での改葬許可申請書の取得や、お寺との離檀料交渉が難航し、結果的に2年以上もかかってしまいました。

Oさんは仕事と墓じまいの両立に疲れ果て、もっと余裕を持って取り組むべきだったと後悔しました。

ポイント:墓じまいに1年は必要。

対応策:計画を立てるとともに、代行業者に頼むとスムーズに墓じまいできる。

墓じまいには1,2年はかかると思ってください

もっと早く進めるべきだったと後悔した

Pさん(72)は、墓じまいを考えつつも、親族との調整や手続きの煩雑さに気後れして先延ばしにしていました。

しかし、70代を過ぎてから体力が落ち、実際に墓じまいを始めるとその大変さに苦労しました。

行政手続きや新しい納骨先の選定、親族との話し合いが予想以上に負担となり、元気なうちに始めておけば良かったと強く後悔しました。

ポイント:墓じまいは意外に大変

対応策:動けるうちに始める、代行業者に頼む、が大事。

若い頃は先延ばしにできますが・・・

手入れが行き届いていない墓地を選んでしまった

Qさん(65)は、新しい納骨先として見学に行った霊園がきれいだったため、そこに決めました。

しかし、実際に墓じまいをして遺骨を移した後に訪れると、管理が行き届いておらず、草木が伸び放題で清掃もされていない状態でした。

故人に対する敬意を欠いているように感じ、Qさんはその霊園を選んだことを後悔しました。

ポイント:霊園、お寺の管理方法

対応策:霊園やお寺は、何度も見に行くべき。家族はもちろん、親戚にも一度は見せてから契約する。

民間よりも公営のほうが安心できます

立地が悪い墓地を選んでしまった

Rさん(49)は、家族の負担を考えて車でアクセスしやすい霊園を選びました。

しかし、その霊園は山間部にあり、土砂崩れや地震のリスクが高い場所でした。

ある日、大雨の影響で霊園の一部が崩れ、墓地が損壊してしまいました。

安全面をもっと考慮すべきだったとRさんは後悔しました。

ポイント:霊園やお寺の立地の確認

対応策:お寺や霊園には何度も見に行く。ハザードマップや防災対策もしっかり確認する。

水捌けや日当たりの悪い場所を選んでしまった

Sさん(57)は、緑が多い場所に惹かれて樹木葬を選びました。

しかし、その場所は水捌けが悪く、雨が降ると納骨室への道には大きな水たまりが・・・。

さらに、日当たりが悪く、カビが発生しやすい環境のように見えました。

Sさんは故人の安らかな眠りを考え、もっと慎重に場所を選ぶべきだったと後悔しました。

ポイント:霊園やお寺の立地の確認

対応策:晴れてる日だけではなく、雨の日や曇の日、雪の日なども見ておく。

家と一緒で、決めたら簡単には変えられません

元気なうちに墓じまいをしなかったために大変だった

Tさん(68)は、墓じまいを考えつつも、健康に自信があったため後回しにしていました。

しかし、体調を崩し、病気がちになってから墓じまいを進めることになりました。

そのうち膝が悪くなり、霊園に足を運ぶのはもちろん、霊園の中での移動も困難で、結局2回行っただけでした。

元気なうちに進めておけば良かったと痛感しました。

ポイント:自分の身体の健康も大事

対応策:動けるうちに進める。車椅子でも行けるか確認する。駐車場からの距離も考える

墓じまいした後のトラブル

墓じまい後の納骨先に後悔した

Uさん(63)は、墓じまいを決意して親族とも話し合い、全員の同意を得てから新しい納骨先を選ぶことにしました。

Uさんは費用を抑えるために、予算内で提供される納骨先をインターネットで探しました。

最初の見学もせずに決めたため、実際に現地を訪れた時、施設の管理状況や環境がHPとまったく違っていたことに気づきました。

お墓の周囲が雑草だらけで、施設のメンテナンスも行き届いていないことに失望し、心からの後悔の念を抱くようになりました。

ポイント:お寺や霊園は必ず見に行く。

対応策:お寺や霊園はかならず、見に行く。四季に見に行けば管理状態がわかる。

ドライブがてら見に行きましょう

合祀されてしまい遺骨を取り出せなくなった

Vさんは、墓じまい後の遺骨を合祀墓に納めることにしました。

合祀墓は他の遺骨と一緒に埋葬されるため費用が安く、その時は経済的な理由から最適だと思いました。

しかし、しばらくして家族が集まる機会に、遺骨を取り出して再供養したいという意見が出ました。

その時はじめて、合祀された遺骨は二度と取り出すことができないことを知り、家族全員が深い後悔と悲しみを感じました。

ポイント:合葬墓、樹木墓の仕組みを理解する。

対応策:合葬墓(合祀墓)や樹木葬、散骨で、遺骨を取り出すのは不可能。遺骨を取り出せるのは一般墓のみ。

合祀墓は二度と取り出せません

遺骨の供養先を急いで決めたため後悔した

Wさん(55)は、急な転勤が決まり、時間がない中で墓じまいを進めることになりました。

時間のプレッシャーから、彼は納骨先を急いで決めてしまいました。

新しい仕事や引っ越しの準備に追われていたため、充分な調査や見学をする時間がなかったのです。

結果的に、供養先のサービスや環境が彼の希望とは異なっており、納骨後に何度も後悔することになりました。

ポイント:墓じまいには十分な時間が必要

対応策:墓じまいは二度と繰り返せないので、2,3年かけてじっくりと進めるのが大事。

納骨堂や樹木葬の実態が思っていたものと違った

Xさん(53)は、自然に囲まれた樹木葬を理想としていました。

広告写真に惹かれて予約し、実際に樹木葬を選びましたが、現地を訪れてみると、樹木葬の区画は人工芝で覆われており、彼の想像していた自然の風景とは程遠いものでした。

また、納骨堂に関しても、インターネットの写真と実物が大きく異なり、狭くて薄暗い場所に遺骨を安置することになり、非常に不満を感じました。

ポイント:樹木葬は四季を見る。

対応策:樹木葬こそ四季折々変わっていくので、何度も足を運ぶのが大事。

樹木葬した人に聞くのも良いです

散骨後に手を合わせる場所がなくなり寂しく感じた

Yさん(51)は、遺骨を海に散骨することを選びました。

自然に還すことが故人の意思に合うと思ったからです。

しかし、散骨後しばらくして、家族全員が手を合わせる場所がなくなってしまったことに気づきました。

特に命日やお盆の時期に、故人を偲ぶ具体的な場所がないことが、家族にとって大きな喪失感となり、散骨という選択を後悔するようになりました。

ポイント:散骨の仕組みを理解する。

対応策:分骨や手元供養と組み合わせて供養する。

仏壇や位牌に手を合わせば・・・

心の拠り所がなくなった

Zさん(53)は、両親が眠るお墓の維持が難しくなり、墓じまいを決意しました。

新しい納骨先として合祀墓を選びましたが、他の遺骨と一緒に埋葬されることで、個別に手を合わせる場所がなくなりました。

ZさんやZさんの奥さん、子どもたちはこれまで、お墓参りを通じて両親と対話している気持ちになっていましたが、それができなくなり、心の拠り所を失ったと感じるようになりました。

ポイント:残された人の気持も考える

対応策:記名版に名前を入れる、分骨して手元供養する、位牌に手を合わす、など。

墓じまいで後悔しないための7つのポイント

墓じまいで後悔しないために、覚えておきたい7つのポイントがあります。

- お金のかからない墓じまいのやり方

- 後悔しないための3つのポイント

- なぜ墓じまいは必要?

- 墓じまいしなければ?

- メリットを知る

- デメリットも知る

- おすすめの代行業者

- Q&A

お金のかからない墓じまいやり方

墓じまいは人生の中で1回しかできず、誰でもできるわけではないです。

なので、じっくりと時間をかけ、お金のかからない墓じまいの計画を立てましょう。

すべてを理解すれば、想定外のトラブルやアクシデントを防げて、墓じまいの後で後悔することはなくなります。

墓じまいの流れ

一般的な墓じまの流れは次の通りです。

- 親族への説明

- 墓地管理者への連絡

- 石材店に依頼

- 新しい供養先の選定

- 行政書類手続き

- 墓じまい・納骨

参考:墓じまいの方法

墓じまいの意味や仕組み

墓じまいとは「新しくお墓を立てず、古いお墓を撤去して処分する」という意味です。改葬の一種です。

ただし、いらないからと言って、お墓の中にあった遺骨を、勝手に捨てたり散骨したり埋めたりできません。

お墓から取り出すこともできません。

新しい供養先を探して、改葬許可証を役場から発行してもらわないといけないんです。

つまり、基本的に遺骨は国によって管理されてると思ってもいいです。

簡単にはできないので、慎重に話し合いましょう

墓地は4種類

墓地は大きく分けて4種類あります。

| 種類 | 経営者 | 管理者 |

|---|---|---|

| 公営墓地 | 自治体 | 職員 |

| 民営墓地 | 宗教法人 社団法人など | 運営会社の責任者 |

| お寺 | 宗教法人 | 住職 |

| 個人墓地 | 個人 | 個人 |

経営者は墓地(土地)の所有者で、管理者は墓地を管理する者で、役場に届けを出しています。

お墓を買うと言っても、土地を買うわけではなくて、永代使用料を払って墓地を借りてるだけなんです。買うのは墓石です。

なので、土地を持ってる人と墓地を管理している人は違います。

また、個人では墓地を作れず、承継するのみです。

後悔しないための3つの秘訣

墓じまいで後悔しないための秘訣は3つあります。

- 親族の理解

- 石材業者の選び方

- 新しい供養先の選び方

親族の理解

墓じまいは祭祀承継者の判断でできますが、親族の理解はとても大切です。

体験談の中でも、親族とのトラブルが一番多いです。

一番の根本は「納得」です。

関わる人すべてに納得してもらうように、書類を使ったり現地に連れて行ったりして話すようにしましょう。

石材業者の選び方

石材店選びは相見積もりが基本です。

相見積もりをしてもらった上で、次のポイントを考えて選びましょう。

- 金額

- 人柄

- 施工実績や口コミ

施工実績や口コミが大事です

参考:石材店見積の取り方

新しい供養先の選び方

新しい供養先には6種あります。

- 一般墓

- 合葬墓

- 納骨堂

- 散骨

- 樹木葬

- 手元供養

どの供養先を選ぶにも、何度も現地に足を運んでおく方が、墓じまいしてからの後悔を少なくできます。

墓地や霊園は、春夏秋冬、朝昼晩、雨の日、晴れの日、雪の日、風が強い日など、いろいろな顔を持っています。

一度引っ越したら二度と引っ越せません。一生ものを選ぶという意識で足を運びましょう。

何度も見に行くのが後悔しないコツです

なぜ墓じまいは必要?

墓じまいが必要なのかどうかは、お墓を継ぐ人がいるかどうかによります。

継ぐひとがいなかったり、子孫や周囲に迷惑がかかるのでしたら、墓じまいしなくてはいけません。

わたしの住む田舎では、継ぐ人もいないのにお墓を新しくしてしまう方が大勢いらっしゃいます。

喜ぶのは石材店だけで、周囲では「迷惑以外何者でもない」とよく言われています。

ある意味、お墓は永遠に残ってしまうものなので、十分に考えて結論を出しましょう。

そのうち日本中がお墓でうまってしまうかも

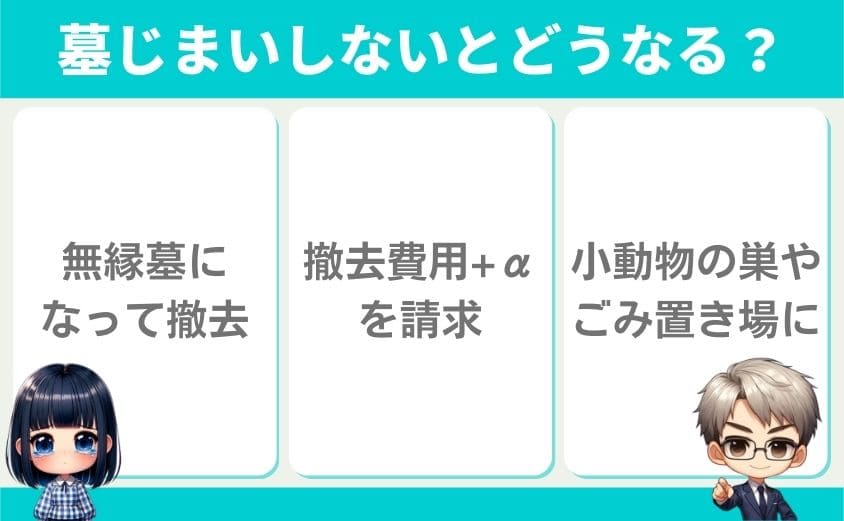

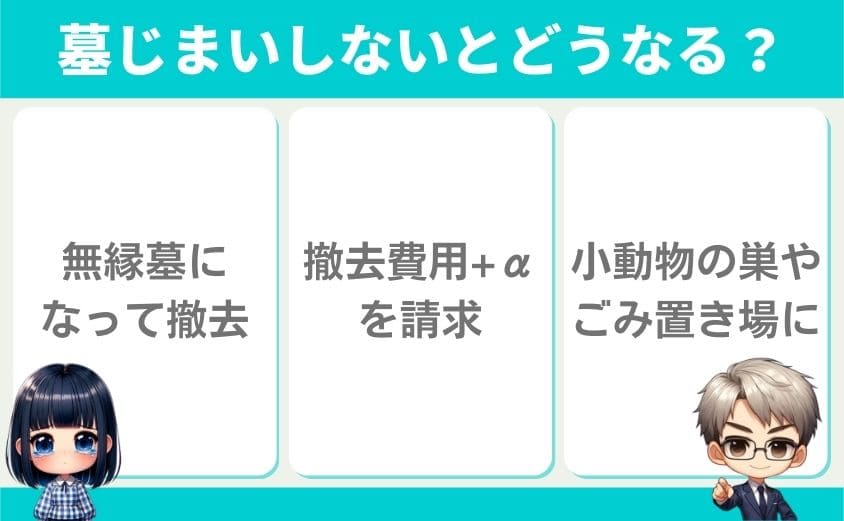

墓じまいしないとどうなる?

では、墓じまいをしないとどうなるのでしょうか?

考えられる未来は3つあります。

- 無縁墓になって撤去

- 撤去費用+αを請求

- 小動物の巣やごみ置き場に

無縁墓と判断されれば、お墓は撤去されて遺骨は合葬墓の中にごちゃまぜに入れられます。

当然ですが、お寺は親戚や子孫、縁故者をなんとか探して、撤去費や損害料などを請求してきます。

個人墓地やあまり管理されない墓地だと、墓石が倒れても、雑草が生い茂っても、ネズミやヘビが住みついてもそのままです。

誰も関わってくれないので、不法投棄の場所になってしまうかもしれません。

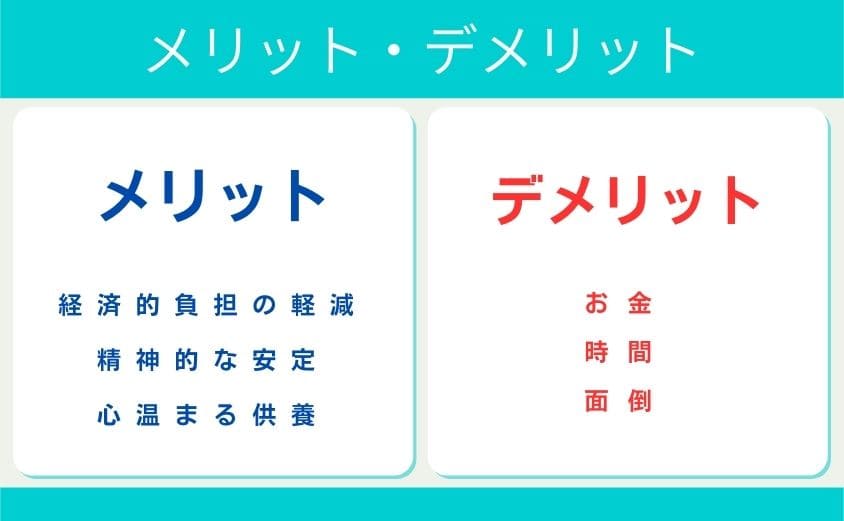

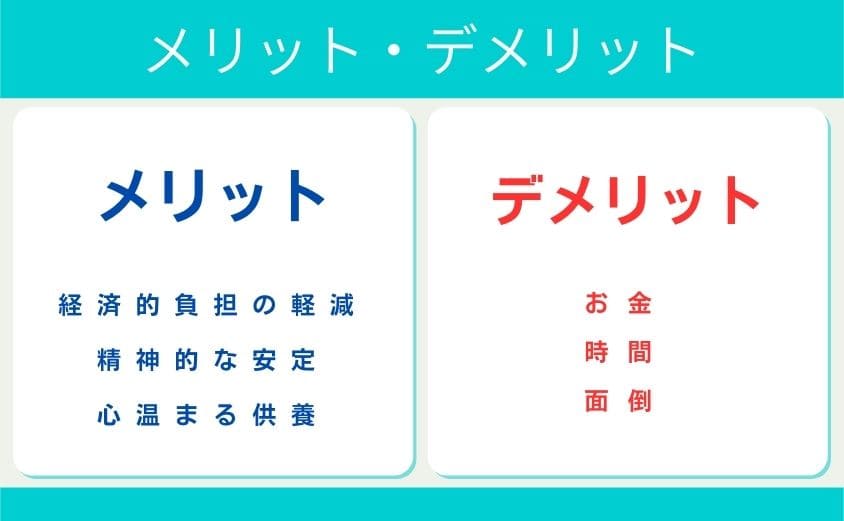

墓じまいのメリットを知る

墓じまいのメリットは多岐にわたります。

- 経済的負担の軽減

- 精神的な安定

- 心温まる供養

お墓の維持に関する管理費や修繕費、交通費、宿泊費、さらには時間も節約できます。

将来的なトラブルや迷惑を心配しなくても良くなり、精神的な安心感が得られます。

また、新しい供養先に移すことで、より身近な場所で心温まる供養ができるようになります。

デメリットも知る

一方で、墓じまいにはデメリットもあります。

- お金

- 時間

- 面倒

額の多い少ないはありますが、お金は必ずかかります。

お寺や石材店、代行業者と交渉する時間や面倒がかならずかかります。

墓じまいのQ&A

勝手にできる?

墓じまいは自分たちだけで勝手に行うことはできません。墓じまいをする場合、まずは墓地の管理者に連絡し、埋葬証明書を発行してもらいます。さらに、改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を取得する必要があります。これらの手続きを経ずに墓じまいを行うと、法律違反になることがありますので、必ず正規の手続きを踏みましょう。

⇒ 墓じまいの流れ

どうなったらするべき?

墓じまいをするタイミングは、お墓の維持管理が難しくなったときです。具体的には、遠方に住んでいてお墓参りが困難な場合や、後継者がいない場合が該当します。また、少子高齢化の影響で、お墓を維持する家族が減っている場合にも、墓じまいを検討することが適切です。お墓の管理が困難になる前に、早めに決断することが大切です。

⇒ タイミングは?

誰もいなくなったら?

誰もお墓を管理する人がいなくなると、そのお墓は無縁墓となり、墓地管理者によって撤去される可能性があります。無縁墓になると、遺骨は合同供養されることが多いですが、家族が手を合わせる場所がなくなってしまいます。したがって、家族や親族がいなくなる前に、墓じまいを行い、新しい納骨先を決めることが望ましいです。

⇒ どうなってしまう?

永代使用料は還付される?

墓じまいを行った場合、永代使用料は基本的に還付されません。永代使用料は、お墓の土地を永続的に使用する権利を購入する費用であり、墓じまいをしても返金されることはほとんどありません。ただし、一部の墓地や霊園では、未使用期間に応じて一部返金される場合もあるため、事前に確認することが重要です。

補助金はある?

一部の自治体では、墓じまいに対して補助金を提供している場合があります。補助金制度は自治体ごとに異なり、条件や金額も様々です。補助金を利用するためには、事前に自治体の担当窓口に問い合わせ、必要な手続きを確認しましょう。補助金を活用することで、墓じまいの費用を軽減できる場合があります。

⇒ 千葉県の墓じまいの補助金

高額な離檀料の請求には?

高額な離檀料の請求があった場合は、まずは寺院と話し合いを行い、理由や金額の詳細を確認しましょう。納得できない場合は、第三者機関や弁護士に相談することも検討してください。寺院とのトラブルを避けるためにも、事前に墓じまいの意図や事情を丁寧に説明し、誠意を持って対応することが大切です。

⇒ 離檀料

トラブルの相談先

墓じまいに関するトラブルは、自治体の相談窓口や国民生活センターに相談することができます。さらに、法律的なトラブルについては、弁護士に相談することも有効です。これらの機関を活用することで、トラブルの解決に向けた適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

墓じまいが増えている理由

墓じまいが増えている背景には、少子高齢化や都市部への人口集中、核家族化などの社会的要因があります。これにより、お墓の管理が難しくなる家庭が増えています。また、現代ではライフスタイルの多様化に伴い、従来の墓地に代わる新しい供養方法が受け入れられやすくなっていることも一因です。

⇒ 新しい供養先

墓じまいとは?改葬との違い

墓じまいとは、お墓を解体・撤去し、更地に戻すことを指します。一方、改葬は、お墓から遺骨を取り出し、別の墓地や納骨堂に移すことです。墓じまいはお墓の撤去が主な目的ですが、改葬は遺骨の新しい安置先を決めることが目的です。両者は異なる手続きが必要であるため、事前に理解しておくことが重要です。

⇒ 墓じまいとは?

墓じまいは良くない?

墓じまいが必ずしも良くないわけではありませんが、適切に行わなければトラブルや後悔が生じる可能性があります。例えば、家族や親族の理解を得ずに進めると、後々のトラブルにつながることがあります。また、適切な手続きを踏まないと法律違反になることもあります。墓じまいを検討する際は、事前に十分な準備と話し合いを行い、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

⇒ 体験談

まとめ:墓じまいで後悔しないために!

この記事のまとめです。

- 墓じまいとは、お墓を解体・撤去し、更地に戻す作業

- 墓じまいには親族とのトラブルが発生しやすい

- お寺とのトラブルも多く、離檀料の高額請求に注意が必要

- 石材店との契約で追加費用が発生する場合がある

- 手続きの煩雑さから時間がかかるのが当たり前

- 墓じまい後の新しい納骨先選びで後悔する可能性もあり

- 親族の理解を得るための十分な説明が重要

- 役所の手続きを事前に確認しておくのが大切

- 離檀料の相場は3~10万円程度

- お寺に高額な離檀料を請求された場合は弁護士に相談する

- 墓じまいの費用は祭祀承継者が基本的に負担する

- 新しい納骨先の費用を事前にしっかりと確認する

- 霊園や納骨堂の管理状態を何度も見学するのが大事

- 墓じまいには1年程度の計画を立てて進める

- 墓じまいには費用、時間、手間がかかる

- 墓じまい後には手を合わす場所がなくなる場合も

- 墓じまいを検討する際は、代行業者を利用するのも一案

- 補助金制度の条件や金額は自治体ごとに異なる

- 適切な供養先を選び、家族の納得を得るのが重要

- 散骨や樹木葬を選ぶ場合は事前にしっかりと確認する

- 墓じまいの手続きを進める前に親族全員の意見を聞く

- 墓じまいの手続きには改葬許可申請書の取得が必要

- 墓じまいの進め方を事前にしっかりと計画する

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要