「永代供養とは?」

「お布施や費用は?」

「永代供養する流れって?」

お墓の管理が難しくなったり、跡継ぎのいない家庭が増えたりする中で、永代供養や墓じまいを検討する人が増えています。

墓じまいの費用や流れはもちろん、墓じまい後の遺骨の行き先や位牌の扱い、お寺との関係、さらには納骨堂や合祀といった永代供養の種類について解説します。

また、墓じまいと永代供養の違いや、墓じまいしないとどうなるか、永代供養しない選択肢といった疑問に対しても詳しく触れています。

服装のマナーなども含め、これから墓じまいや永代供養を検討している方が安心して進められるよう、具体的な流れと手続きについても紹介していきます。

墓じまいは代行業者に頼むことをおすすめします

- 墓じまいと永代供養の違いやそれぞれの目的

- 墓じまいをする際に必要な手続きやお布施、費用の詳細

- 永代供養の種類(納骨堂、合祀など)とそれぞれのメリット・デメリット

- 墓じまいしない場合のお墓の将来や、跡継ぎがいない場合の対応方法

永代供養と墓じまいの違い、意味

- 墓じまいと永代供養の違い

- 墓じまいとは?わかりやすく

- 永代供養とは?わかりやすく

- 墓じまいしないとお墓はどうなる?

- 墓じまいして永代供養する手続きは?

- 墓じまいと永代供養に必要なお布施は?

- 跡継ぎがいない墓は永代供養がベスト

墓じまいと永代供養の違い

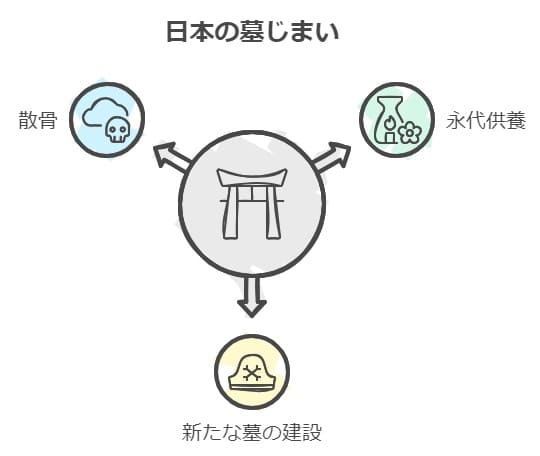

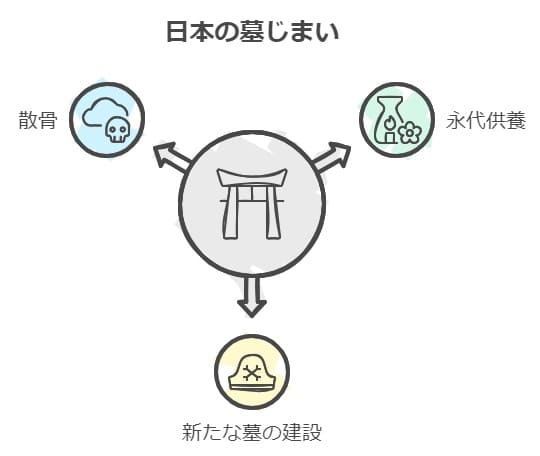

墓じまいはお墓から遺骨を取り出して墓石を取り壊し、遺骨を新しい供養先に納骨することです。

永代供養は、遺骨の新しい供養先での供養方法です。

つまり、墓じまいの中のひとつの供養方法が永代供養ということになります。

永代供養以外の供養方法には、新たに一般墓を建てる供養方法や、散骨などの方法があります。

墓じまいと永代供養についてもっと深堀りします

墓じまいとは?わかりやすく

墓じまいとは、今あるお墓を取り壊して、遺骨を他の場所に移すことです。

墓じまいの目的

墓じまいの目的は、お墓の管理の負担を減らすことです。

お墓を維持するには掃除や管理が必要で、時間もお金もかかります。

でも、お墓を引き継ぐ人がいなくなり、お墓が無縁墓になってしまうケースが増えてきています。

そのため、墓じまいをして遺骨を別の場所に移し、管理を簡単にするのが目的です。

また、遠い場所にあるお墓をもっと近いところに移すために墓じまいをすることもあります。

体が弱ってきて、行けなくなった・・

墓じまいする理由

墓じまいをする理由にはいろいろな事情があります。

- お墓が遠くにあって家族が気軽に訪れられない

- 今後、お墓の後継者がいなくなる

- 子孫への負担を減らしたい

何らかの理由で、これから後の世代がお墓を守っていけないので、お墓をなくさないといけないわけです。

継ぐ人がいないから無くしたいんだけど・・・

ただし、簡単にはお墓を無くすことはできません。

簡単にお墓を撤去できない理由

お墓を守れる人がいなくなるからと言って、そう簡単に工事して無くすわけにはいきません。

その一番の理由は、遺骨です。

昭和23年に施工された「墓地、埋葬等に関する法律」により、遺骨は火葬して、許可された場所に埋葬しないといけないと決められてるからです。

簡単に言うと、遺骨を取り出して放置してはいけないし、捨ててもいけないという内容です。

遺骨の受け入れ先を決めないとダメですし、現在埋葬されてる場所の管理人の許可もいるし、石材店にも頼まないといけまぜん。

なので、墓じまいとは、お墓から遺骨を取り出して、墓石を撤去して、新しい場所への納骨までのすべての工程を指します

お墓を建てる以上に大変です

永代供養とは?わかりやすく

永代供養とは墓じまいした後にする遺骨の供養方法の一つで、寺院や霊園が遺骨を長期間にわたって管理し、供養してくれるサービスです。

永代供養の目的

永代供養の目的は、後継者がいなくなっても遺骨がちゃんと供養されるように寺院や霊園に管理してもらうことす。

家族の負担が減り、お墓の維持を気にしなくて良くなるのも大きなメリットです。

遠くに住んでいる家族でも、永代供養なら安心して任せられます。

さらに、後継者がいても、その負担を減らしたいという理由で永代供養を選ぶ人も増えています。

ずっと面倒見てもらえれば楽だよね

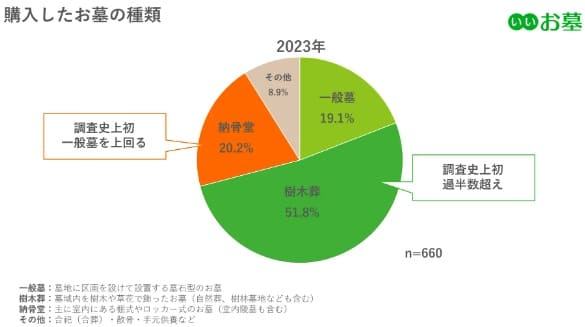

永代供養の種類

永代供養にはいくつかの種類があります。

- 永代供養墓(一般墓)

- 合葬墓

- 納骨堂

- 樹木葬

お墓を建てて永代供養(一般墓)

お墓を新しく建てるときには、通常なら永代使用料を払って、墓石を買って、さらに毎年管理料をお寺や霊園に払います。

そのあとも協力金を払ったり、3回忌や7回忌のときの法要でそのたびお布施を払ってお願いします。

それらの管理料や供養料を、永代供養料としてはじめに支払って管理してもらえるものが、一般墓の永代供養墓です。

永代供養墓は新しくお墓を建てるところもありますし、あらかじめ作られてるお墓に入る所もあります。

なので、お金は最低でも50万円はかかりますし、注意するポイントがあります。

- 本人、もしくは配偶者しか入れない

- 一定期間(10年~30年)後に合葬される

- 永代使用料、管理料の前払い、永代供養料などが必要

結局、100~200万円はかかりますね

納骨堂でも永代供養できる

納骨堂とはこんな形で、室内でロッカータイプの納骨スペースを設けてる建物です。

永代供養の納骨堂と言われてるものも、一定の年数(10年~30年)経つと合葬される納骨堂が多いので、確認が必要です。

また、都立多摩霊園にある「みたま堂」のように、30年後に更新が必要な納骨堂も多いです。

更新されないと、合葬されてしまいます

合祀墓(合葬墓)で永代供養する

合祀墓(合葬墓)は、血縁がない他の人と一緒の場所に祀られる方法で、骨壺から骨入れ袋に移されて埋蔵されます。

引用元:八柱霊園

合祀墓(合葬墓)にもいろいろな選択肢があります。

たとえば都立八柱霊園では、次の2種類があります。

- 一定期間後共同埋蔵 骨壺で保管して20年後に合葬、11.7万円

- 直接共同埋蔵 すぐに合葬、4.7万円

【参考:東京都霊園使用料一覧表(抜粋)】

引用元:東京都公園協会

樹木葬で永代供養する

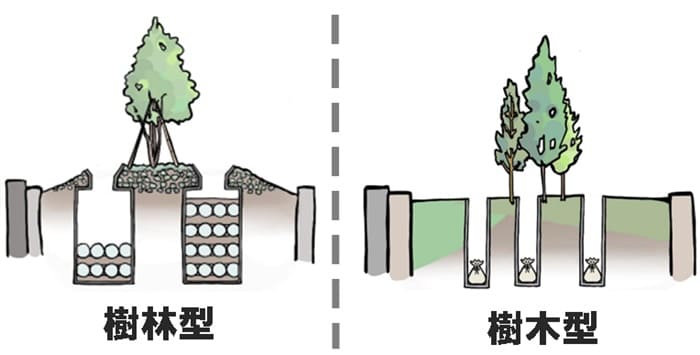

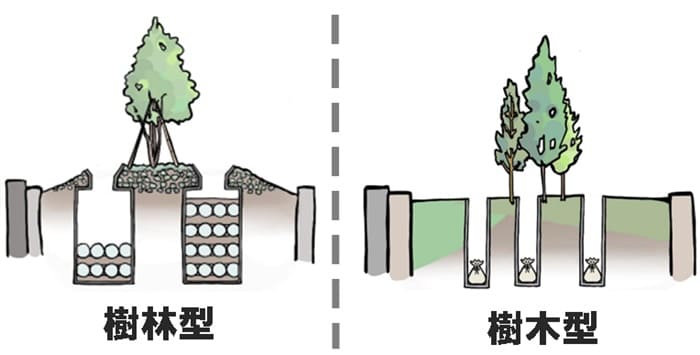

樹木葬には、一般的に樹林型と樹木型があり、基本的な違いはこちらです。

- 樹林型 納骨袋に移して合葬

- 樹木型 納骨袋に移して個別に埋蔵

都立小平霊園にある樹木形合葬埋蔵施設は18.7万円、都立多磨霊園にある樹林型埋蔵施設は9.1万円で、さらに粉状にすると3万円になります。

【参考:東京都霊園使用料一覧表(抜粋)】

引用元:東京都公園協会

ただし、お寺などではお経を上げたり供養されますが、都立霊園などでは献花式などになります。

墓じまいしないとお墓はどうなる?

墓じまいをしないで後継者がいなくなると、お墓は「無縁墓」になり、遺骨は「無縁仏」になります。

無縁墓になると誰も管理しなくなり、お墓が荒れたり、最終的には撤去され合葬墓に入れられます。

他の墓地利用者にも迷惑がかかったり、町や山の墓地だと、周囲の人に迷惑がかかってしまいます。

最悪、縁故者に対して訴訟が起こされたり、賠償金を請求されたりしますので、将来のトラブルを避けるためにも、墓じまいして永代供養するのが重要です。

それがお墓を大切にするとともに、先祖や自分たちの生きた証を大事にするということにも繋がります。

家の隣のお墓がヤブになていて、何か出てきそうで怖い・・

墓じまいして永代供養する手続きは?

墓じまいして永代供養するには、いくつかの手続きがあります。多くの自治体では次のような感じになります。

- 自治体のHPより改葬許可申請書をダウンロードする

- 墓地管理者から埋葬証明のサイン、押印をもらう

- 受け入れ先の管理者から受入証明書をもらう

- 改葬許可申請書と受入証明書を自治体に提出

改葬許可申請書は自治体の窓口でももらえます。

上記の手続きは墓じまいのためのもので、永代供養には特別な手続きは必要なく、永代供養してくれる供養先にお願いするだけです。

山奥の墓地や、町内の共同墓地など、墓地管理者がわからないときには、自治体の窓口の担当者に相談するのがベストです。

参考:墓地管理者の調べ方

墓じまいと永代供養に必要なお布施は?

墓じまいするときには、お布施が必要になります。

- 閉眼供養

- 離檀料

- 開眼供養

閉眼供養(魂抜き)は、お墓に宿ってる魂を抜くというお坊さんが行う儀式です。

金額は3万円から5万円くらいですが、地域やお寺によって違います。

離檀料は檀家を辞める時に支払うお礼の意味でのお布施で、だいたい5~10万円くらいです。

もともと離檀料なんてものはないので、何も言われなければ、支払う必要はないです。

新しいお墓を建てて納骨する際には、開眼供養が行われます。その際にも3~5万円くらいのお布施が必要です。

それぞれのお布施の金額は、親せきや近所の人とか、直接お坊さんに聞いたほうが良いです。

永代供養する際には、お坊さんを呼んで法要をすることはあまりないので、お布施は必要ないです。

お布施はお坊さんへ支払うお金じゃなくて、寺への寄付です

跡継ぎがいない墓は永代供養がベスト

跡継ぎがいない場合、墓じまいをして永代供養を選ぶことをおすすめします。

永代供養なら、お寺や霊園が遺骨の管理と供養を行ってくれるので、だれにも迷惑や負担をかけずに供養を続けられます。

ただし、今では誰でもお墓が継げるようになっていますので、継ぎたいと言ってくれる人がいればおまかせしてしまっても大丈夫です。

たとえば、いとこの子どもだったり、嫁に行った娘、血はつながっていない親友とか、誰でも継ぐことはできます。

なので、「子どもがいない」「娘しかいない」からと言って、諦める必要はないです。

5親等や6親等先の親せきにも、「墓じまいを考えてるんだけど、継いでくれないよね」と、まずは聞いてみるのがとても大切になります。

お墓を壊してしまったら、なかなか元には戻せませんから

墓じまいして永代供養する手順と費用

- 墓じまいして永代供養する手順や流れ

- 墓じまいして永代供養する費用は?

- 費用を抑えるための方法

- 墓じまい後のお墓や位牌は?

- 墓じまいと永代供養の服装は?

- 永代供養を選ぶ際の注意点

- 同じお寺で永代供養できる?

- 墓じまいしないで永代供養できる?

- 永代供養に関するよくある質問

- おすすめの代行業者

墓じまいして永代供養する手順や流れ

墓じまいの手順は、次の通りです。

- 親せきや家族に相談

- 墓地管理者に相談

- 石材店に相談

- 中身を調査して書類を作る

- 閉眼供養して遺骨を取り出して、墓石撤去する

- 新しい供養先に納骨

参考:墓じまいのやり方

まず家族や親族と話し合って全員の同意を得ることから始まります。

参考:親族の同意を得るには?

その後、現在のお墓の管理者や霊園、お寺に相談し、必要な書類を集めます。

「改葬許可申請書」「埋葬証明」「受入証明書」がそろったら、改葬許可証を発行してもらいます。

閉眼供養をしてから墓石の撤去をし、遺骨は新しい納骨先に納めます。

墓じまいは手続きや工事のために数年かかるのが普通です。事前にしっかり計画することで一番大切です。

時間がかかるから、体が動くうちにやるのがコツです

墓じまいして永代供養する費用は?

墓じまいにはいろいろな費用がかかります。あくまでも目安ですが、だいたい次のような感じです。

- 閉眼供養 3~5万円位

- 離檀料 5~10万円位

- 墓石撤去 10万円/㎡

- 永代供養費 供養先によって違う

墓石撤去の費用は、次の条件等によって違ってきます。

- お墓の大きさ

- 墓地がある環境(重機が入れるかどうかなど)

- 墓石の数

- 土葬や柱数

- 墓石の形状など

なので、現地視察からの見積もりがとても大切です。

石材店によって重機の種類や仕事のやり方も違う可能性が・・・

永代供養費は、供養先によってかなり違ってきます。

永代供養墓を利用する場合

永代供養墓を使う場合の費用は、供養の仕方によって変わります。

- 企画墓地を使う場合 50万円~

- 新しく建てる場合 100万円~

企画墓地というのは、墓石があらかじめ建てられているものです。

1人用、夫婦用、家族用(4人とか)、大人数用(15人とか)など、いろいろな永代供養墓があります。

新しくお墓を建てた場合でも、契約年数(10年とか30年など)が経つと、合祀されるケースが多いです。

この形式が一番高いです

納骨堂を利用する場合

納骨堂を利用する場合、費用は10万円から50万円くらいです。

納骨堂は建物の中に遺骨を安置する形式で、天候の影響を受けにくく、お参りがしやすいのが特徴です。

費用はスペースの大きさや場所によって変わり、年会費や管理費がかかる場合もあるので確認しておきましょう。

納骨堂も契約期間が決まっている場合が多く、いずれ合祀されます。

納骨堂の始まりは、葬儀までの一時預かりでした

合葬墓を利用するとき

合葬墓は、複数の遺骨を一緒に供養するお墓です。

費用は比較的安く、大体3~20万円/1柱です。

合葬墓のメリットは費用が安いことですが、一度合祀すると遺骨を取り出すのが難しいので、家族とよく話し合って決めることが大切です。

また、合葬墓では個別に供養することができず、他の遺骨と一緒に供養されます。

さらに、先祖代々の墓など、柱数が多いときには1柱あたりは安いですが、全体ではそれなりの金額になりますので注意が必要です。

この形式が一番安いです

樹木葬を利用するとき

樹木葬を利用する場合、費用はだいたい10~50万円/1柱です。

樹木葬は自然の中で供養するスタイルで、お墓の代わりに木を墓標とします。自然と共に眠りたいという人に人気があります。

費用は場所や樹木の種類によって異なるので、資料を取り寄せたり見学したりして確認しましょう。

ただし、樹木葬にも個人型と合祀型の両方ありますし、夫婦型も少ないですがありますので安易に決めないことです。

樹木葬は価格と環境の両面から、最近では大人気です

費用を抑えるための方法

墓じまいして永代供養する費用を抑えるには、2つの方法しかありません。

- 複数の石材店で相見積もりを取る

- なるべく安い永代供養先を探す

複数の石材店で相見積もりを取る

お寺や墓地では指定石材店がある場合もあります。

その時は仕方がないですが、指定石材店がないときには、かならず複数の石材店にお墓を見てもらいましょう。

ネットで探せば全国規模の石材店や代行業者がありますし、地元の石材店でもいろいろあるはずです。

実際に墓地を見てもらって見積もりを出してもらい、複数の業者を比較検討するのがとても大切です。

その際には、口コミも調べてみることです。

参考:石材店の見積もりの取り方

墓じまい後のお墓や位牌は?

墓じまいをすると、お墓の石は取り壊されて更地に戻ります。

遺骨は新しい供養先に移されますが、位牌については家で管理することもできますし、位牌を永代供養してもらえるお寺もあります。

どのようにするかは家族の希望によるので、事前に話し合って決めると良いでしょう。

また、位牌をお寺で供養することで、個別の供養を続けられる安心感も得られます。

位牌は家族にとって故人とのつながりを感じる大切なものですので、どこでどう管理するかについては丁寧に考えることが重要です。

1年に1回お墓に行くよりも、毎日、位牌に手を合わせたほうが・・・

墓じまいと永代供養の服装は?

墓じまい(閉眼供養)のときの服装は、主催者側は略喪服(いわゆる喪服)で、参列者は平服(ダーク系スーツ)を着ます。

墓石撤去工事だけのときは、略喪服まで着なくてもよいです。地味なダーク系襟付きの服で大丈夫です。

お坊さんが来て法要をする際には、略喪服を着るのがマナーです。

また、墓地は歩きにくい場所が多いので、動きやすい服装と靴が大切です。

靴もダーク系で歩きやすいものを履くようにして、ヒールがあるような靴はフォルムも含め避けた方が良いです。

帽子や日傘など、天候に合わせた準備をしておきますが、派手な色は避けるべきです。

永代供養の際は、墓じまいほど厳格ではないですが、ほぼ同じです。

主催者側は略喪服(いわゆる喪服)で、参列者は平服(ダーク系スーツ)を着ます。

遺骨を納めるだけだったら、主催者側も平服(ダーク系スーツ)で大丈夫です。

参考:墓じまいの服装

永代供養を選ぶ際の注意点~特に納骨堂や永代供養墓で~

永代供養墓を選ぶときの注意点は2つあります。

- 契約年数

- 取り出せない・やり直せない

永代供養は契約年数に注意

永代供養を選ぶときは、契約年数についてよく確認することが大切です。

合祀墓の場合はそれ程関係ないのですが、納骨堂、一般永代供養墓、樹木葬の場合、契約年が過ぎたら合祀されるケースが多いです。

つまり、永代といっても永遠ではなく、「契約している限り」という意味になります。

よくあるのが、10年、20年、33年、50年くらいです。

この年数が過ぎると、納骨されていた場所から取り出されて合祀墓へ合祀されます。もちろん、契約書にもはっきりと書かれています。

二度と取り出せないし、二度とやり直せない

合祀型の樹木葬や合祀墓の場合、骨壺から遺骨を取り出してそのまままいたり、骨袋に移して納骨するので、二度とそこから取り出せません。

なので、一度合祀したら、やり直すことは不可能になります。

納骨した後で、親族や家族から「やっぱり他の供養方法が良い」と言われてもやり直せないので、家族や親族と十分に話し合う必要があります。

合葬型は二度とやり直せないので、慎重に行いましょう

同じお寺で永代供養できる?

今お墓があるお寺に合祀墓があれば、遺骨をそちらに移して永代供養に変える事ができます。

ただし、お墓は撤去しなければいけないので、撤去費用は場所によりますが、10万円/㎡くらいはかかります。

また、お墓をそのままにして永代供養してくれるお寺も少しずつ増えてきました。

その場合には、永代供養の費用が別途かかりますし、お寺によって金額はまちまちです。一度ご相談してみるのをおすすめします。

墓じまいしないで永代供養できる?

お墓が個人の土地にあったり、山奥にある場合、墓じまいしないで永代供養するのは可能です。

その場合の墓じまいというのは、墓石の撤去とか更地化といった意味で、閉眼供養は必要です。

つまり、隣近所や他の人に迷惑をかけなければ、遺骨を取り出してお墓をそのまま残しておいても問題は起きにくいということです。

ただし、災害とかなにか起きるかもしれないので、閉眼供養した後には、倒れてきても事故にならないように、お墓を壊しておくのが大事です。

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

永代供養に関するよくある質問

Q1. 墓じまいの手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?

墓じまいの手続きには通常、数週間から数ヶ月かかることがあります。具体的には、改葬許可申請書の取得から、お寺や霊園との相談、墓石の撤去作業などが含まれます。手続きのスムーズさは、役所の対応や必要書類の準備状況によって異なるため、余裕を持った計画が必要です。⇒ 書類手続きの詳細

Q2. 墓じまいの際に親族の同意は必要ですか?

はい、親族の同意は非常に重要です。お墓は家族全員の共有の財産と考えられるため、墓じまいを行うには全員の同意を得ることが推奨されます。親族の中にはお墓を移すことに抵抗を感じる人もいるため、事前にしっかりと話し合いをすることが大切です。同意を得ないまま進めてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。⇒ 親族の同意

Q3. 永代供養を選んだ場合、お墓参りはできますか?

はい、永代供養を選んだ場合でも、お墓参りをすることは可能です。永代供養墓や納骨堂では、家族が訪れて供養を行えるようにしている場所が多いです。ただし、合祀タイプの永代供養墓では遺骨が他の遺骨と一緒に安置されているため、個別の墓石がない場合があります。そのため、訪れる際にはお寺や霊園に事前に確認しておくと良いでしょう。⇒ 永代供養墓

Q4. 離檀料とは何ですか?

離檀料とは、今までお世話になったお寺を離れる際に支払う感謝の気持ちを表す費用です。離檀料はお寺ごとに異なり、金額にはかなりの差があります。一般的には数万円から10万円程度です。事前にお寺と話し合い、納得のいく金額を決めることが重要です。離檀料を支払うことで、お寺との関係を円満に終えることができます。⇒ 離檀料

Q5. 墓じまいを行うのに必要な費用はどれくらいですか?

墓じまいの中の墓石撤去にかかる費用は、墓石の撤去費用、閉眼供養のお布施、離檀料などが含まれ、合計で30万円から50万円程度が目安です。ただし、お墓の大きさや霊園の場所によって費用が変わることもあります。また、新しい供養先の永代供養費用も5万円から100万円程度かかりますので、総合的に費用を見積もることが大切です。複数の業者から見積もりを取ることで、費用を抑えることができる場合もあります。⇒ 墓じまいの費用

参考:墓じまいのやり方

まとめ:墓じまいと永代供養の違い

この記事のまとめです。

- 墓じまいはお墓を取り壊し遺骨を他の場所に移すこと

- 墓じまいの目的は、お墓の管理負担を減らすことにある

- お墓の維持には掃除や費用がかかる

- 後継者がいないと無縁墓になるリスクがある

- 遺骨を永代供養に移せば負担を軽減できる

- 法律により遺骨は許可された場所で埋葬しなければならない

- 墓じまいには、墓地管理者や石材店などとの調整が必要である

- 永代供養は寺院や霊園が遺骨を長期間管理・供養するサービス

- 永代供養の目的は後継者がいなくなっても供養すること

- 永代供養の種類には、永代供養墓、合葬墓、樹木葬、納骨堂がある

- 墓じまいと永代供養は、遺骨の取り扱いと供養の方法という点で異なる

- 墓じまいしないとお墓は無縁墓となり、最終的に撤去されることがある

- 墓じまいには、改葬許可申請書の取得や管理者の許可が必要である

- 墓じまいにかかる費用には、墓石撤去、閉眼供養、離檀料などが含まれる

- 跡継ぎがいない場合は、墓じまいして永代供養を選ぶことが多い

- 永代供養の選択肢には、費用や管理の条件が様々なので比較検討が必要である

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要