「墓じまいの連絡はどうすれば?」

「永代供養の挨拶状は?」

「同意書は必要?」

墓じまいを考えているものの、親戚への連絡方法や親族の同意はどこまで必要なのか悩んでいませんか。

墓じまいは親族の理解が不可欠であり、手続きを進める上で親戚トラブルを避けるためにも慎重な配慮が必要です。

そこで、墓じまいに関する親戚との連絡のコツを紹介し、親族の同意はどこまで求めるべきか、費用の負担をどう伝えるか、さらに同意書の作成方法や親戚への挨拶の仕方について詳しく解説します。

安心して墓じまいを進めるための情報を提供します

- 親戚への連絡方法と適切なタイミングについて

- 親族の同意がどこまで必要かと、その取得方法

- 墓じまいにかかる費用の負担を親戚にどう相談するか

- 親戚トラブルを防ぐための心配りや同意書の重要性

【墓じまい】親戚への連絡方法と注意点

- 親戚トラブルを避けるポイント

- 親戚への連絡の重要性

- どこまでの親族の同意が必要か

- 誰がお墓に入ってるのか調べる方法

- 子孫や関係がある親戚の探し方

- 伝える際の心配り

- 親族の同意を得るためのポイント

- お金の分担について

親戚トラブルを避けるポイント

墓じまいを行う際、親戚とのトラブルを避けるためには、3つのポイントに注意することが必要です。

- 早めに連絡する

- 情報を正確に伝える

- 話し合いの場を設ける

早めに連絡する

墓じまいをする方向で考え始めたときに、できるだけ早く親戚に知らせるのが大事です。

なぜなら、墓じまいをする理由は色々ありますが、親戚がその理由を解決してくれるかもしれないからです。

たとえば、代わりにお墓を継承してくれるとか、中に入ってる遺骨を引き取ってくれるとか、代わりに墓じまいしてくれる・・・などです。

一番はじめに方向性を合わせておけば、後から出てくる驚きや不満を小さくできます。

決まってからでなくても、相談でいいです

情報を正確に伝える

墓じまいの理由や手続きの詳細、今後の予定について明確に説明するのが本当に大事です。

墓じまいしようと思ってる人の親戚は、だいたい高齢者が多いです。高齢者には話が半分しか伝わらないと思ってください。

何度も、丁寧に、正確に、どういうことをするのかをじっくり時間をかけて伝えるのが大切です。

しかも、又聞きとか、後から人伝えで聞くようなことがないように、直接話して誤解を避けることが大切です。

あせらずに何度でも伝えましょう

話し合いの場を設ける

親戚が納得できるように、疑問点や不安について話し合う場を設け、全員が合意できるように進めましょう。

初めは1対1で話しながら、最終的に、できれば関係する親戚一同を集めて会食などしながら話をするのが理想です。

というのも、1対1のときには賛成でも、大勢が集まると反対する人もいるからです。

とにもかくにも、親戚への連絡や説明は丁寧に行い、十分な情報を共有することが重要です。

トラブルの多くは、連絡不足や情報の共有が不十分であることから生じます。

お盆やお正月に親戚が集まる席を・・・

親戚への連絡の重要性

親戚への連絡は墓じまいにおいて非常に重要です。

その理由は次の三つです。

- 墓じまいは家族や親族全員に関わる重大な決定であり、事後報告ではトラブルが発生する可能性が高い

- 親族にとって先祖代々のお墓には深い思い入れがあり、その気持ちを尊重する必要がある

- 適切に連絡を取ることで親族間の理解を得やすくなり、スムーズに手続きを進めることができる

墓じまいを考え始めた段階で、できるだけ早めに親族に相談し、各自の意向を確認しましょう。

そうすることで、話し合いをスムーズに進めるための基礎を作ることができます。

親戚への連絡が一番大事です

どこまでの親族の同意が必要か

墓じまいを行うには、親族の同意が必要ですが、どこまでの親族の同意が必要でしょうか。

兄弟や両親といった直系の親族からの同意は当然です。

理想的にはできるだけ広い範囲の親戚からの賛成を得ることが望ましいです。

とはいえ、全部は無理なので、まずは誰がお墓に入ってるのかを調べます。

名前も知らないような先祖が入っているはず

誰がお墓に入ってるのか調べる方法

誰がお墓に入ってるのか調べる方法は、3つあります。

- お寺や霊園の記録で調べる

- 墓石に書かれてる名前を調べる

- 親戚に誰が入ってるのか聞く

これを全部やって、まずは誰が入ってるのか調べるのが第一歩です。

そのうえで、その人の子孫を調べていきます

共同墓地や村の墓地は困ってしまいますね

子孫や関係がある親戚の探し方

お墓に入ってる人の子孫やその家、遠い親戚を調べる基本は、「親戚に聞く」です。

まずは、普段交流している親戚に、お墓に入ってる人の子孫や家がどうなったのかを聞いて回りましょう。

古い年賀状やお中元などから、住所とか電話番号を探してもらいましょう。

それでも連絡が取れない場合は、以下の方法を試してみましょう。

- SNSを活用: FacebookやXなどのSNSを利用して親戚の名前で検索してみましょう。SNSは多くの人が使っているため、居場所や連絡先の手がかりが得られることがあります。

- 電話帳やオンライン検索: 古い電話帳やオンラインの人探しサービスを活用することで、連絡先を見つけることができる場合があります。特に旧住所がわかる場合、そこから手がかりを得ることが可能です。

- 公的機関の協力: 住民票や戸籍の附票を使って現在の住所を調べることも検討できます。市区町村の役所で申請することができ、特に直系の親族であれば、正当な理由があれば取得が可能です。

- 探偵事務所への依頼: 探偵事務所に依頼することで、プロの手によって親戚の所在を特定することが可能です。特に個人的な捜索で行き詰まった場合には、費用はかかりますが検討する価値があります。

- 旧住所への手紙送付: 親戚が過去に住んでいた住所が分かっている場合、その住所に手紙を送ることで転送してもらえることがあります。手紙には、現在の連絡先や用件を簡潔に記載し、親族からの連絡を待つ形にします。

これらの方法を組み合わせて親戚を探していけば、疎遠になった親族とも再び連絡が取れる可能性があります。

ある程度探しても何もわからないときには、しかたないと諦めて区切りをつけるのも大事です。

10年連絡が来なかったのに・・・なんて言う人もたまに連絡がきたりします

伝える際の心配り

親戚に墓じまいの連絡をする際は、相手の立場に配慮して伝えます。

いきなり「墓じまいします」と連絡すると、あまりの突然の知らせに驚かれてしまうので、まずは「検討してる」くらいの感じで相手の感情にも気を配りましょう。

もちろん、近い親戚には口頭で伝え、疎遠になってる親戚には文書にしたほうが無難です。

どの方法であれ、相手が感じるであろう心情に寄り添いながら言葉を選ぶことが大切です。

普段は忘れていても、お墓は大事なものなんです

親族の同意を得るためのポイント

親戚の同意を得るためには、墓じまいをする理由とその必要性をしっかり説明することが大切です。

また、相手の気持ちを理解しようとする姿勢を示すことで、合意を得やすくなります。

例えば、「遠方で管理が難しい」「お墓の維持費が負担になっている」といった具体的な理由を説明します。

その上でどの方法が最良かを一緒に考える姿勢を見せることで、親族も納得しやすくなるでしょう。

参考:親族の同意が得られない?

お金の分担について

墓じまいには費用がかかるため、その負担についても親戚としっかり話し合うのが大切です。

ただし、墓じまいに関する費用は、基本的に祭祀承継者であるあなたがを出します。

なので、「お願いします」といった強制、割当、負担といった感じではなく、「できれば援助してもらえませんか」といった態度で望むのがベストです。

しかも、疎遠になってる親戚には頼らず、兄弟とか普段から行き来がある親戚に話を持っていったほうが、あとあとトラブルになるのを避けられます。

基本的にひとりでやる覚悟をしましょう

【墓じまい】親戚へ連絡したあとの手順と注意点

- 同意書は必要?

- 挨拶状で伝えるべき項目

- 永代供養の挨拶状の例文と使い方

- 墓じまいに誰を呼ぶべきかの判断基準

- お供えのお返しに関するマナー

- お寺への手紙は?

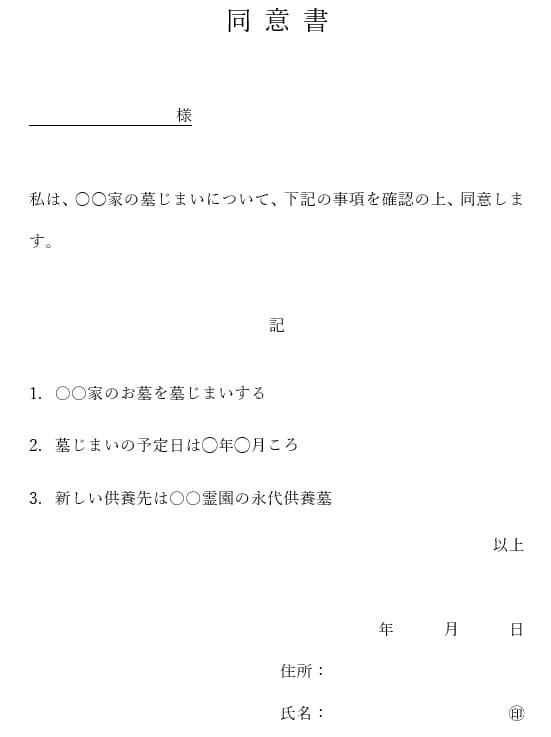

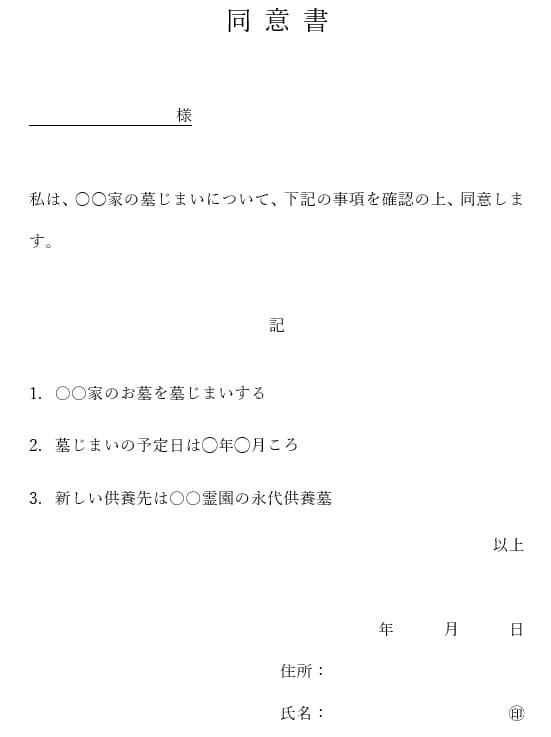

同意書は必要?

墓じまいの際には、親族からの同意を文書として残しておいたほうが、トラブル防止に役立ちます。

同意書を作成することで、後から「聞いていない」と言ってきたり、「やっぱり・・・」と思われるのを避けられるからです。

さらに、同意書を書くことで、書いた親戚の人の気持ちの中にも区切りをつけられます。

同意書には、墓じまいの理由や日時、今後の手続きについて記載し、全員の署名を集めておきましょう。

たとえば、こんな感じです。参考にしてください

ただの覚書だと言っておきましょう

挨拶状で伝えるべき項目

墓じまいを終えた後は、親族に対して挨拶状を送ることがマナーです。

挨拶状には、以下の内容を盛り込むと良いでしょう。

- 墓じまいが無事に終わったお知らせ

- 墓じまいに至った経緯と理由

- 新しい供養先

- これからのご先祖様への供養方法

- 協力してくれたことへの感謝の気持ち

挨拶状を出す目的は、墓じまいした報告と、墓じまいしたことを忘れてもらわないようにするためです。

おじいちゃん、おばあちゃんはよく忘れがちです

永代供養の挨拶状の例文と使い方

永代供養の挨拶状の内容は、簡潔で分かりやすく書くことがポイントです。

拝啓 〇〇の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび、○○家の墓所を墓じまいさせていただきました。後継者不在のため、お墓の維持が困難となり、親族と相談のうえでこの決断に至りました。

これまで長年にわたり、皆様からひとかたならぬご厚情を賜り、深く感謝申し上げます。

なお、改葬先につきましては、○○霊園に新しい供養の場を設けました。所在地の詳細につきましては同封の地図をご覧ください。

新墓地:○○県〇〇市〇〇 〇〇霊園内 ◯-123(樹木葬)

所在地の詳細につきましては同封の地図をご覧ください。

今後も皆様におかれましては、変わらぬご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

〇〇家代表 〇〇〇〇

挨拶状を出すタイミングは、墓じまいが完了した1週間後程度が良いでしょう。

また、手書きで心を込めて書くとより誠意が伝わりますし、内容も形式ばったものににせず、感謝の気持ちを相手に伝えましょう。

墓じまいに誰を呼ぶべきかの判断基準

墓じまい当日に誰を呼ぶのかも、迷いますよね。

基本的には次のような方たちを呼びます。

- 直系の親族(子どもや兄弟など)

- 特に関係が深い親族

- 普段から墓参りしてくれてる人

- 費用を援助してくれた親戚

ただし、親戚の中にも高齢者が多かったり足腰が悪い人が多い場合もあります。

なるべく負担にならないように、少人数で行ったほうが良い場合が多いです。

そんなときには、写真を取って後日状況を報告するなどのフォローをしっかりしましょう。

親が入ってる場合には呼んだほうが良いです

お供えのお返しに関するマナー

墓じまいの際にお供えをいただいた場合には、お返しをすることが一般的なマナーです。

お返しの金額は、いただいたお供えの半分程度を返す「半返し」が一般的で、たとえば、10,000円のお供えをいただいたら、お返しは5,000円程度です。

ただし、現金以外の品物、たとえばお線香とかお花をいただいたときには、お返しは不要とされています。

墓じまいの費用を援助してもらった人には、別途お礼を返したほうが良いです。

品物、もしくは会食など、あなたの住まわれてる地域での慣習に従って、墓じまいしたあとに感謝の気持ちをしっかりと伝えましょう。

新しい供養先のこともしっかりと伝えましょう

お寺への手紙は?

すべて完了したら、今まで供養してきてもらったお寺へも、報告がてらお礼のお手紙を出したほうがいいです。

もちろん、内容は親戚への挨拶状と同じもので構いません。

拝啓 〇〇の候、〇〇寺様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび、○○家の墓所を墓じまいさせていただきました。

これまで長年にわたり、〇〇寺様からのひとかたならぬご厚情を賜り、深く感謝申し上げます。

なお、改葬先につきましては、○○霊園に新しい供養の場を設けました。

新墓地:○○県〇〇市〇〇 〇〇霊園内 ◯-123(樹木葬)

今後も〇〇寺様におかれましては、変わらぬご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

〇〇家代表 〇〇〇〇

まとめ:墓じまいの親戚への連絡方法

この記事のまとめです。

- 墓じまいを行う際に親戚には早めに連絡する

- 墓じまいの意向を親戚にしっかり伝える

- 墓じまいを行うために必要な親族の範囲を確認

- 誰がお墓に入っているかを調べることから始める

- 旧年賀状や電話帳などを活用して親戚を探す

- 親戚に墓じまいの話を伝える際には配慮を持って説明する

- 高齢の親戚には何度も丁寧に説明し誤解を避ける

- 親戚全員が納得できるように話し合いの場を設ける

- 墓じまいをする理由を具体的に説明し親戚の理解を得る

- 費用の分担については具体的な提案を持って話し合う

- 墓じまいに納得した親族からは同意書をもらう

- 墓じまい完了後は親族に挨拶状を送る

- 挨拶状には経緯や感謝の気持ちを明記する

- 墓じまい当日に誰を呼ぶべきかは親族の関係性で判断

- お供えをもらった場合には返礼をする

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要