「親戚が墓じまいに猛反対!」

「介護してる母親が反対してる」

「兄弟から費用負担を断られる」

といった感じで、親戚や両親、兄弟から墓じまいを反対されてる・・・という方はよくいらっしゃいます。

そこで、親族から墓じまいの同意を得るコツと説得方法などを紹介します。

そもそも、お墓や先祖への考え方は、年齢やその人の立場でまったく違います。

初めから同意を得られると思わない方が良いです。

無理にその反対を押し通すと、あなたが悪者になります。

「勝手に墓じまいされた!」と思われたり、親戚や兄弟と連絡も取れなくなったり、費用の分担もなくなり、すべてをあなたのせいにされます。

同意を得るための一番のポイントは、説得ではなくて相手の考えを聞きながら誘導することです。

親戚や兄弟全員が「墓じまいしたほうが良いよね」と誘導できれば、スムーズに墓じまいできます。

お墓の問題を解決できて、毎日楽し暮らせます

参考:墓じまいの実践的な方法

- 親族の同意を得る具体的な対策

- 親族の反対理由とその背景

- 反対意見に対する説得方法

- 墓じまいの合意を得る手順

墓じまいに親族の同意が得られない原因と対策

墓じまいに親族の同意が得られない理由は、大きく分けて5つあります。

1つずつ詳しくみていきましょう

先祖やお墓に対する考え方の相違

親族から墓じまいの同意を得られない最大のポイントは、先祖やお墓に対する考え方です。

その根本にあるのは、「本家の長男はお墓を永遠に守っていく」という考え方です。

親戚の高齢者によく言われる文句は、次の5つです。

- ご先祖様に失礼

- 祟りがある、バチが当たる

- 本家なら墓を守るのは当然

- 先祖代々の墓をなくしてはだめ

- 先祖代々の魂が眠っている

ご先祖様に失礼

「墓じまいなんて、ご先祖様に失礼じゃないか!」

と、怒ってしまう高齢者はとても多いです。

先祖崇拝の文化が根強い日本ならではの現象です。

お墓や仏壇は先祖が安らかに眠る場所でと、家族や親族にとって神聖な場所だと考えられています。

「そうですよね。私もはじめはそう思ったんですが・・・」と、まずは相手の気持ちに寄り添いましょう。

その上で対応策は3つです。

- 誰もお墓参りに行かないほうが失礼

- 誰もいなくなっても供養してもらえる

- 親戚にお墓を渡す

まずは、数年に1度位しかお墓参りに行けなかったり、お墓が荒れ放題になるほうが失礼なんじゃないかと伝えます。

さらに、永代供養にすれば、誰もいかなくても管理してくれたり供養してくれるので、ご先祖様も喜ぶはずだと話します。

それでも、文句を言ってくる親戚には、「じゃあ、あなたにおねがいします」と、お墓を任してしまうのもアリです。

(民法第897条には、祭祀承継者(お墓を継ぐ人)について明確な規定はないので、誰でもお墓を継げます)

祟りがある、バチが当たる

「お墓を動かすと祟りがあるぞ!バチが当たるぞ!」

と、脅してくる方も多いです。

これは、先祖の霊が安らかに眠れないことで災いが起きると考えてるんです。たとえば、次のような感じです。

「この家は去年、墓じまいしたから、車の事故を起こして半年も入院したよ」

「あの家は墓じまいしたから、火事を出して一家ばらばらになった」

「そうなんですか。墓じまいって怖いですね・・・」と、まずは相手の気持ちに寄り添いましょう。

その上で対応策は3つです。

- 僧侶の話を聞きに、一緒に行く

- 閉眼法要や法事に来てもらう

- 親戚にお墓を渡す

まずは、墓じまいせざるを得ない状況を話して、お寺の僧侶のところに話を一緒に聞きに行きましょう。

たとえば、継ぐ人がいないとか、遠くてお参りに行けないと伝えてから、僧侶のところに行って「お墓を移すとバチが当たるのか?」と質問します。

僧侶も「バチが当たります」とは言えないので、反対してる親戚を説得してくれるはずです。

また、閉眼供養や法事のお経も実際に聞けば、納得してくれるはずです。

それでも納得してくれない時には、お墓を任せましょう。

本家なら墓を守るのは当然

「本家だったら、お墓を守るのは当然だ!」

と、自分は関係ないと言い切る方も多いです。

これは、本家の長男が実家のすべてを継ぐという明治時代の民法から来ています。

特に地方ではこの考え方が強く、今だにそれを信じてる高齢者もいます。

「今はそんな時代ではないです」と、いくら言っても、そういう方は聞く耳を持ちません。

なので、まずは菩提寺の僧侶の所に一緒に行って話を聞くことをおすすめします。

聞く話のポイントは、「お墓を移しても良いかどうか?」です。

僧侶は「お墓を移すのは問題ない」と言ってくれるはずなので、

「お墓を移して、私が最後まで面倒見ていきます」

と、反対してる親族を説得しましょう。

また、「お墓を守るのは本家」と言ってる人は、実は本家のことをうらやましいと思っているので、次のように話してみてはどうでしょうか?

「私には継ぐ人がいないので、『〇〇家の代表』として、お墓を守っていってもらえませんか?」

先祖代々の墓がなくなるのはだめ

「先祖代々のお墓をなくすなんて、とんでもない!」

先祖代々の墓がなくなることへ、抵抗感を持ってる方も、多いです。

明確な根拠はなく、なんとなくですが、家の歴史や伝統が途絶えてしまうと感じるんです。

「そうですよね。わたしもそう思うんです・・・」と、まずは相手に賛成します。

「先祖代々の墓」をなくすのがダメだと言ってるで、対応策は1つです。

先祖代々の墓を引き継げる人を探す

いとこやはとこ、近所に住んでる親戚でも誰でもいいので、お墓を引き継いでくれる人を探します。

最終的に誰も手を挙げなかったら、ダメだと言ってる親戚にお任せすれば良いです。

その人にも拒否されたら、墓じまいして永代供養しかありません。

お墓には先祖代々の魂が眠っている

「お墓には魂が眠ってるから、移すのはダメだ!」

多くの日本人にとって、お墓は単なる遺骨の保管場所ではなく、先祖代々の魂が安らかに眠る神聖な場所だと思われています。

このため、墓じまいが先祖の魂を乱す行為だと思われてしまい、お墓の移動に抵抗感が強いんです。

「そうですよね。わたしもそう思うんです・・・」と、まずは相手に賛成します。

そこで、次のように話して、菩提寺に一緒に行くことを誘いましょう。

「どうすれば良いのか、わからないので、一緒に菩提寺に行ってお話を聞いてもらえませんか?」

僧侶は、おそらく「閉眼供養をしっかりすれば大丈夫」と言ってくれるので、続けて墓じまいの相談もすれば大丈夫です。

菩提寺から帰ってくる時には、「亡くなった人はその人を思う心のなかにいる」とか、「近くになったらもっとたくさんお墓参りに行きましょう」と話してあげましょう。

新しい供養先の是非

「そんなの聞いたことない!」

と言った感じで、永代供養墓や樹木葬、散骨などの新しい供養方法も、拒否される原因の一つです。

現在の永代供養墓の形ができ始めたのが1990年(平成2年)ころで、お寺や霊園で一般的になったのが2000年(平成12年)ころです。

樹木葬は明治時代から、散骨は奈良時代からありますが、名前が知られてきたのはごく最近で、樹木葬や散骨のやり方自体はどんどん変わってきています。

なので、高齢者が拒否感を示すのは当たり前と言えます。

まずはどういう供養方法があるのか、やり方や費用、メリット・デメリットをわかりやすく説明してあげましょう。

一番良いのは、供養先まで連れて行って説明することです。

そのうえで、今のお墓参りの方法と比較して、いかに良くなるか?をわかりやすく説明すれば、納得してもらいやすくなります。

お参りする場所がほしい

「手を合わせる場所がなくなってしまう」

という文句もよく聞かれます。

お彼岸やお盆のときに、今まで手を合わせていたお墓がなくなるのですから、「どうすればいいの?」という気持ちはよくわかります。

特にお墓がない分家や新家、祭祀承継者の兄弟から言われることが多いです。

墓じまいといっても供養先がなくなるわけではないと説明しましょう。

永代供養墓にしても樹木葬にしても、手を合わせる場所はあります。

散骨でも、分骨して手元供養にしておけば、家で手を合わせられます。

家には仏壇や位牌、遺影がありますので、それに手を合わせれば大丈夫です。

お墓がないからと言って、手を合わせる場所はなくならないと、しっかり説明してあげましょう。

墓じまいの費用の負担割合

墓じまいの費用を巡ってトラブルになるケースがあります。

ほとんどの場合、「お金を出せない」という一点に集中します。

例えば、ある家庭では、墓じまいの費用を分担することになった親族が不満を抱き、音信不通になった事例があります。

墓じまいに限らず、お墓に関するものすべては祭祀承継者に一任されています。

当然ですが、費用も祭祀承継者の責任です。

法事にしてもお墓を立てるのも祭祀承継者がすべて準備して、招かれた親戚は香典という形でお金を持ってきます。

墓じまいも同じです。

祭祀承継者は、墓じまいの費用をすべて出す覚悟をもつ必要があります。

ただし、あまりにも高額になる時には、費用の負担をお願いするという選択肢もあります。

勝手に墓じまいされたと思われる

「あの家に勝手に墓じまいされた」

といった感じで、何度説明しに行っていても、そう言われてしまうことがあります。

もちろん、そのまま墓じまいしてしまえば、信頼関係が崩れ、親族間の対立を招きます。

実は、「勝手に・・・」と言われるのは、決して話をしていない、初めて聞いた・・・ということではありません。

「勝手に」の言葉の裏には、「こちらの話を聞いてくれない」という意味が含まれています。

つまり、親戚の意向をすべて拒否して墓じまいを進めてしまうと、「勝手にやってる」と言われてしまうんです。

なので、墓じまいに対して何を望んでいるのかを、まず聞き出すのが大切になります。

親族の同意を得る手順

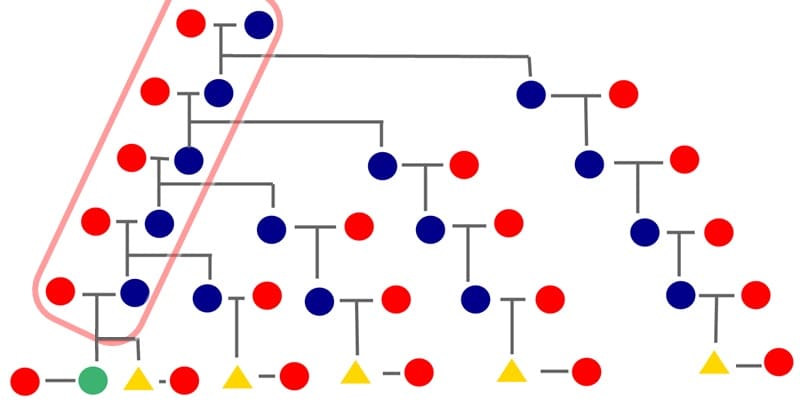

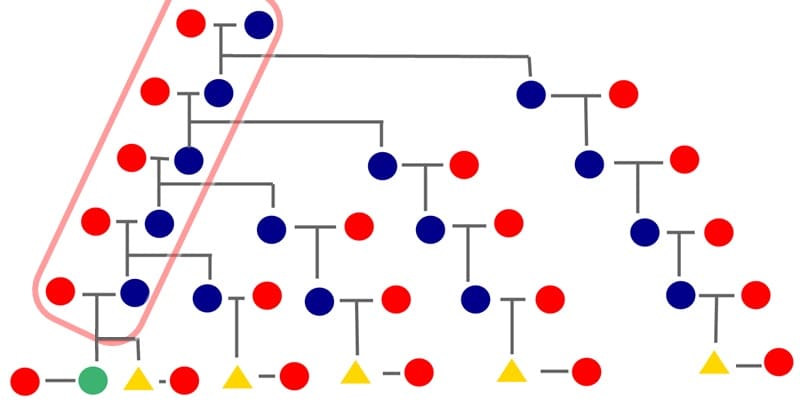

親族の同意はどこまで?

親族の同意を得る手順として一番はじめに考えるのは、どの親戚まで連絡するのか?という範囲です。

基本的には、お墓に入ってるご先祖様の6親等内の血族(親族)までは、同意を得た方が良い範囲になります。

図で示すとこうなります。

左下の緑丸が、本家の長男のあなたで、ピンクの斜め四角で囲ってあるのが、お墓に入ってる人たちです。

青丸が男性で、赤丸が奥さんで、黄色の三角が連絡した方が良い親戚です。

実際には、何百人にもなりますので、連絡先が分かる範囲で大丈夫です。

いつもお墓参りや挨拶するような親戚とは、何度も会って相手の要望を聞いて、しっかりと同意を得るのが大切になります。

お墓参りにも来ず、普段から交流のない親戚にも、墓じまいの挨拶状だけは出しておいた方が無難です。

事前の準備

親戚と相談する前に、調べておいたほうが良いことが2つあります。

- お墓の状態

- 墓じまいの概算

お墓の状態を調べる

お墓の状態とは、外観と中身です。

お墓の外観は、どれだけ老朽化しているか、雑草や管理がどうなってるかです。

写真に撮っておき、親戚と話す時に見せるようにします。

お墓の中身とは、中に何人の遺骨があるのか、誰が入ってるのか?です。

骨壷がいくつあるのかは、石材店に頼むと見てくれます。

墓じまいの概算、見積もり

石材店に、保管されてる遺骨を調べてもらうときに、一緒に見積もりをお願いします。

まだ親族の了解やお寺の了解などを得られていないので、そのあたりを説明しながら見積もりをもらいましょう。

また、新しい供養先の料金も調べておくと、親戚との相談がスムーズに進みます。

お墓に入ってる柱数と見積もりが大切です

親戚に連絡する方法

「お墓の件で困ってる」と、親族に連絡して、1軒ずつ回って話をしていきます。

というのも、いきなり「墓じまいたいので集まってください」と全員に言うと、身構えられてしまうからです。1軒ずつ攻略していった方が、逆に早く進みます。

根回しが終わったら、できるだけ多くの人が集まれる日を選んで、一度全員で集まります。

その席で、詳しい日程とか手順、新しい供養先などを発表して同意を得れば、あとは墓じまいを進めるだけです。

墓じまいの話の進め方

墓じまいの話の進め方では、次の4つが大切です。

- 決定ではなく相談

- 親戚の意見を尊重

- 費用や離檀の説明

- 反対意見の対処

決定ではなく相談

親戚と話す時には、決定事項を伝えるのではなく、相談の形で進めることが重要です。

例えば次のような感じで、話します。

- 継ぐ人がいないけど、どうしよう?

- お墓を管理するお金をどうしよう?

- 樹木葬とか永代供養ってどう思う?

聞いてもらった人から、意見を出してもらうのが大切です。

あくまでも「お墓の管理に困ってる」というのがベースで、はじめから「墓じまい」という結論ありきではないです。

ここで了解を得ておけば、その後の親族会議では、発表という形で大丈夫です。

意見を全て吐き出してもらわないと、後から揉めます

親族の意見を尊重

話す時には、相手側の意見を尊重し、なるべく多く話してもらうのが大事です。

思ってることを全部吐き出してもらってから、お互いに納得できる解決策を模索します。

相手の意見を尊重することで、親族間の信頼関係が保たれ、合意に至りやすくなります。

親戚全員が納得できる墓じまい方法が見つかるまで、何度も訪問して同意を得ることをおすすめします。

とても面倒くさいですが、初めに苦労しておけば、後が楽です

費用や離檀の説明

墓じまいの費用や離檀などの専門用語に関する説明を丁寧に行います。

というのも、普通の人は墓じまいなんてしないので、いくら必要だとか、離檀や閉眼供養などの専門用語はわからないからです。

具体的な費用や手続きを説明すれば、親族の理解を得やすくなります。

基本的には、20~200万円くらいかかり、次のような内訳です。

いくつものパターンを用意しておきましょう

反対意見の対処

まず、墓じまいを反対されるのは当然だと思っておきましょう。

「理由はないけど反対だ」というものも多いです。

そんなときにムキになって反論したり、頭ごなしに否定すると、説得なんてできません。

反対されたときには応酬話法を使います。

- イエスセット

- 本当だったら?

- ブーメラン話法

- イエスバット法

- 否定法

ひとつずつ簡単に説明していきます

イエスセット

イエスセットとは、相手に3~5回続けて「はい」と言わせる方法です。

5回続けて「はい」というと、次の質問も「はい」と答えやすくなるからです。

例えばこんな感じ。

- お墓に行ってないですよね

- 遠くて中々行けないです

- 掃除も年に何回もできないです

- 管理費も結構かかります

- お墓を継ぐ人もいないし

このあとに「墓じまいはどうでしょう?」と言えばOKをもらいやすいです。

本当だったら?

反対してる人に「本当だったら、どうするのが一番いいですか?」と聞く方法です。

反対している人がどうしたいのかを聞いて、その願いを叶えれば、当然ですが納得してくれます。

反対してる人全員に聞いてまとめれば、それぞれの人が望んでる方法に近い同意案になります。

ブーメラン法

ブーメラン法はマイナスイメージをプラスに変えていく話法です。

金額が高いのがネックなら、「金額が高いのは品質が良いためです。誰もが満足できます」といった感じです。

先祖に失礼だと思ってるのなら、それをブーメラン話法にしましょう。

イエスバット法

イエスバット法は、「たしかに・・・・、でも・・・」という形で話す方法です。

否定法

否定法は、相手の不安を真っ向から否定する方法です。

- 全く心配ないです

- 全然、大丈夫です

- 心配することはひとつもないです

論理を否定するのではなくて、相手の心配している感情を否定する方法です。

同意書の書き方

親族全員が同意したら、同意書を作成しておいた方が良いです。

同意書には、親族全員の署名と押印をもらい、正式な合意書として保管します。

同意書を作成することで、後々のトラブルを未然に防げます。

同意書を作成したら、原本は祭祀承継者が保管し、コピーを親戚中に郵送して保管してもらいましょう。

墓じまいに参加してもらう

墓じまいの際には、できれば親族全員が参加することが理想的です。

参加することで、他人事ではなくて自分も墓じまいしたという実感を持ってもらえるんです。

参加してもらう墓じまいとは、こんな感じです。

- お墓の掃除

- お供え物をあげる

- 閉眼供養に参列

- 遺骨出し、墓石撤去に参列

- 新しい供養先への納骨

親族の同意を得る重要性

同意が必要な理由

親族の同意を得ることは、墓じまいをスムーズに進めるために欠かせない要素です。

同意を得ることで、トラブルを未然に防ぐことができるからです。

同意が得られないと、親族間での対立や法的なトラブルに発展する可能性があります。

親族の同意を得ることは、トラブルを避けるために重要です。

トラブルの相談先は弁護士

もしも墓じまいに関するトラブルが発生した場合は、弁護士もしくは国民生活センターに相談するのが有効です。

弁護士に相談すれば、法的なアドバイスや対策を講じることができます。

ただし、墓じまいの代行業者にお願いしてるときには、はじめに代行業者に相談に乗ってもらいましょう。

おすすめの代行業者3選

青森県で墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

公式サイトで無料相談してみてください。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

公式サイトから詳細をご確認ください。

参考:代行業者の選び方

まとめ:墓じまいに親族の同意が必要な理由と説得方法

この記事のまとめです。

- 墓じまいに親戚からの反対は多い

- 兄弟が墓じまいに賛成しない時も

- 親族の立場や考え方が違う

- 先祖やお墓に対する価値観の相違が原因

- 新しい供養先に抵抗感がある人も

- お参りする場所を確保したい人もいる

- 墓じまいの費用負担も問題になることも

- 勝手に墓じまいすると思われがち

- 本家の長男が墓を守るべきという考えが根強い

- 先祖に失礼だという意見も多い

- 祟りやバチが当たるという迷信がある

- 先祖代々の墓がなくなることに抵抗感

- お墓には魂が眠っていると信じている

- 新しい供養方法への理解が不足している

- お墓参りできないことの方が失礼

- 永代供養や樹木葬などのメリットを説明

- 墓じまいの理由を丁寧に説明するのが重要

- 法事や供養を丁寧に行うことが説得材料に

- 親族全員の意見を尊重し相談形式で進める

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要