「墓じまいってどうすれば?」

「やり方がわからない」

「どこに聞けばいいの?」

「墓じまい」を検討されている方に、失敗しない墓じまいの手順と費用の全知識をお伝えします。

墓じまいとは、現在のお墓を解体・撤去し、遺骨を他の場所へ移す一連の手続きのことを指します。

まず親族やお墓の管理者に相談し、改葬先を決定し、自治体での改葬許可申請や、墓石の解体工事、遺骨の移転などの手続きを進めます。

これらの手続きには、各種書類の準備や関係者との調整が必要となりますので、事前にしっかりと計画を立てることが大切です。

とはいえ、墓じまいは誰もが初めてのことで、何もわからないまま進めることが多く、「失敗した~」と後悔する方も多いです。

あらかじめ墓じまいの全容を知って準備をしっかりしておけば、失敗して後悔することはないです。

最後まで読んでもらえれば、あなたのお墓の悩みを一気に解決できます。

- 墓じまいの具体的な手順と必要な準備

- 改葬許可証の取得方法や手続きの流れ

- 墓じまいにかかる費用の内訳と相場

- 新しい供養先の選定ポイントと注意点

墓じまいのやり方<全体的な流れ>

- 墓じまいの全体的な流れ

- お墓の現状確認

- 親族との相談と合意

- 現在の墓地管理者や菩提寺への相談

- 改葬先(遺骨の新しい供養先)の決定

- 墓石解体業者(石材店)の選定

- 役所で手続きの書類の入手

- 墓じまいする工事日の打ち合わせ

- お墓の掃除や供物の陳列

- 閉眼供養(魂抜き)の実施

- 墓石の解体・撤去・更地化

- 遺骨の洗骨や粉骨(必要なら)

- 遺骨を新しい供養先に納骨

- 家族や親族と会食

墓じまいの全体的な流れ

墓じまいの流れは、事前準備と当日にわけられます。

事前準備(相談から書類の準備まで)

- お墓の現状確認

- 親族との相談と合意

- 現在の墓地管理者へ相談

- 改葬先の決定

- 石材店の選定

- 改葬許可証の入手

- 墓じまい工事日の打合せ

当日の流れ

- お墓の掃除や供物の陳列

- 閉眼供養(魂抜き)の実施

- 墓石の解体工事・撤去

- 遺骨の洗骨や粉骨(必要なら)

- 遺骨の新しい供養先での納骨

お墓の現状確認

墓じまいを始めるにあたり、まずは現状確認を行うことが重要です。

現在のお墓の状態を確認することで、墓じまいをするべきか、どのように相談すれば良いのか、どこに相談すれば良いのか、などを再確認できます。

お墓の状態や周囲の環境を正確に把握することは、墓じまいをスムーズに進めるための第一歩です。

例えば、墓石の状態や敷地の状況、遺骨の数によって、費用が大きく異なりますし、トラブルを避けられます。

現状確認をしっかり行って方針や計画を決めることが、墓じまいを成功させるための初めのステップです。

親族との相談と合意

墓じまいをすると決めたら、家族と親族の合意を得るのが必須です。

親族間で意見が合わないまま進めると、後からトラブルになる可能性が高いからです。

特にお墓は家族の歴史や感情に深く関わるため、墓じまいに対しては人によって様々な強い感情があります。

また、お墓を守り法事を行う人は1人の祭祀承継者ですが、家族のものとか親族のものと勘違いしてる人が多いので、トラブルになりがちなんです。

トラブルになるのを避けるためにも、事前に親族全員と協議を行い、合意を得た上で墓じまいを進めることが重要です。

現在の墓地管理者や菩提寺への相談

家族や親族の了解を得たら、現在の墓地管理者や菩提寺へ相談します。

墓地管理者や菩提寺は、墓じまいに関する法律的・手続き的な詳細についても詳しく、改葬手続きに必要な書類情報を提供してくれます。

また、今まで供養してきてもらった感謝の気持で相談すれば、菩提寺との関係を良好に保つことができ、余計なトラブルを避けられます。

もう関係ないからと言って、いきなり「お墓を撤去します」と言ってしまったために、なかなか許可がでなかったり、怒らせてしまった例がたくさんあります。

まずは、「お金がないくて」とか、「お墓を継ぐ人がいないので」「遠すぎて滅多に来れないから」といった、悩みを相談する形で、菩提寺と話をするのをおすすめします。

後で説明しますが、墓じまいする際には墓地管理者(菩提寺や霊園)のサインや押印が必要になります。

気分を損なわないように事前相談を丁寧に行いましょう。

改葬先(遺骨の新しい供養先)の決定

菩提寺や霊園に相談するのと同時に、遺骨をどこに移すかを事前に、親族と相談しておきます。

基本的に、遺骨をお墓から取り出す際には、次の納骨先(供養先)が決まっていないと取り出せません。

改葬先としては、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨などの選択肢があります。

各供養方法にはメリット・デメリットがあるため、家族の希望や予算に応じて適切な場所を選びます。

一度納骨してしまったら、再び改葬するのは時間も手間もかかりますので、慎重に、家族や親族の誰しもが納得する場所を選ぶようにしましょう。

一度納骨したら、二度と取り出せないところもあります

墓石解体業者(石材店)の選定

家族や親族、墓地管理者の了解が得られたら、墓石解体業者を選定します。

お寺や霊園に指定石材店制度がある場合、選べませんが、ない場合にはお寺や霊園にオススメの石材店を聞いたり、ネットなどで調べます。

その際には信頼できる業者を選ぶのが大切で、安心して墓じまいを進められます。

オススメの選び方は、複数の石材店に相見積もりをとる方法です。

対応してくれた人の人柄、費用、お店の雰囲気などを総合的に判断して、墓石解体業者を選びます。

石材店に見積もりを取るときに、現地調査と遺骨調査をお願いしましょう

役所で手続きの書類の入手

墓じまいには、手続きの書類である改葬許可証が必要になります。改葬許可証がなければ、遺骨を移動させることはできません。

改葬許可証は役所で入手できます。

- 改葬許可申請書をもらう

- 埋葬許可の証明をもらう

- 受入証明書をもらう

- 役所に提出

改葬許可申請書

改葬許可申請書は、墓地が所在する市区町村の役所で入手できます。

窓口でももらえますし、ネットでダウンロードできます。

改葬許可申請書には、お墓の場所や遺骨の氏名などを記入して、現在お墓がある場所の墓地管理者に埋葬証明をもらいます。

基本的に1人の遺骨に対して、1枚の改葬許可申請書が必要です。

埋葬証明の取得

基本的に、埋葬証明は墓地管理者から申請書にサインと押印をしてもらいます。

地域によっては別途書類になる場合もありますので、役所に確認してください。

なので、墓地管理者が墓じまいに了解をしてもらってないと、埋葬証明をもらうのが困難になります。

ただし、どうしてももらえない場合は、役所に相談してください。そのまま改葬許可証を貰える場合があります。

受入証明書の取得

受入証明書は、新しい供養先から発行される書類で、遺骨を受け入れを証明する書類です。

なので、新しい供養先と契約してからでないともらえないので、家族や親族に新しい供養先を納得してもらうのが必須となります。

トータルで見ると、家族や親族、墓地管理者に納得してもらって、石材店にお墓の内部調査をしてもらった後に、新しい供養先と契約して受入証明書をもらう流れです。

必要書類の役所への提出

埋葬証明をもらった改葬許可申請書と受入証明書がそろったら、市区町村の役所に提出します。

役所によって違いますが、1~2週間で改葬許可証が発行されます。

ただし、役所によっては上記以外の書類が必要になる場合もありますので、まずは役所に相談してみるのをおすすめします。

墓じまいする工事日の打ち合わせ

改葬許可証が発行されたら、石材店と正式に契約します。

そのご、石材店と墓地管理者とあなたの3者で工事日を打ち合わせします。

工事日が決まったら、家族や親族に連絡して、来れる方や来てもらいたい方を墓じまいに呼びましょう。

ここからは工事当日の流れです

お墓の掃除や供物の陳列

墓じまいの墓石撤去工事の前には、お墓の掃除を行い供物を供えます。

こういった気配りで、先祖への敬意を表し、良い状態で墓じまいを進められます。

墓じまい当日の服装は、閉眼供養がある場合は、主催者(祭祀承継者)は略喪服、いわゆる礼服とか喪服と言われるブラックスーツです。

呼ばれていく方は、平服(ダーク系のスーツ)でも略喪服でも良いとされています。

閉眼供養がなく、工事だけする場合は、主催者も平服(ダーク系のスーツ)などで大丈夫です。

閉眼供養(魂抜き)の実施

用意が整ったら、お坊さんに閉眼供養をしてもらい、墓石から魂を抜いてもらいます。

閉眼供養のお布施は、供養の前か後でお渡しすれば大丈夫です。

お布施の相場は1~5万円くらいだと言われていますが、地域によって違いますので、お坊さんとか親戚の方に確認しましょう。

墓石の解体・撤去・更地化

閉眼供養した後には、石材店さんが墓石の解体工事・撤去工事を行い、墓地を更地化します。

墓地は永代使用料を払ってお寺から借りてるものなので、墓地はお寺に返します。

墓石は石材店などから買ったものなので、処分してもらったり下取りしてもらいます。

遺骨の洗骨や粉骨(必要なら)

お墓の中に入ってる遺骨は、たとえ骨壺に入っていたとしても、カビや水、虫、草などによって汚れてるときがあります。

新しい供養先には、汚れてる遺骨は引き取れないというところもあります。

その場合は、専門の業者に頼んで遺骨を洗う洗骨をしてもらいます。

また、散骨や特定の合葬墓などでは、遺骨をパウダー状にしないといけない場合があるので、専門業者に頼んで粉骨して貰う必要があります。

洗骨や粉骨の相場は3万円程度です。

遺骨を新しい供養先に納骨

墓じまいをして遺骨をきれいにした後、遺骨を新しい供養先に納骨します。

納骨は、新しい供養先によって納骨方法は違います。

永代供養の合葬墓や合祀の樹木葬では法要は行われず、一般墓や納骨堂では開眼供養などが行われます。

新しい供養先を決める際に、納骨方法も確認しておくのが大事です。

家族や親族と会食

墓じまいが終わった後、親族で集まり会食を行う場合もあります。

ごくごく身内の場合は何も行われませんし、墓じまいの費用を負担してもらったり、両家墓の場合は通常行われます。

その際の費用は祭祀承継者がもち、呼ばれた人は「香典」ではなく「お供え」を持っていきます。

墓じまいのすべてが終了した後は、親戚や関係者に挨拶状を送りましょう。

参考:挨拶状の例文の書き方

墓じまいのやり方<注意点>

- 墓じまいとは

- 墓じまいにかかる費用

- 後悔しないための準備

- 新しい納骨先の比較

- 専門家への相談

- 事前チェックリスト

墓じまいとは

墓じまいとは、現在の墓をなくし、遺骨を永代供養してくれる供養先に移すことです。

永代供養とは、一番はじめにお金を払えば、お寺や霊園があるかぎりずっと供養を続けていってくれるものです。

そうすることによって、本人はもちろん、家族や子孫もお墓や遺骨の面倒を見なくても良くなります。

墓じまいと改葬の違い

一方で、改葬という言葉もあります。

改葬というのは、単純に遺骨を他の場所に移す行為が「改葬」です。お墓があってもなくても移せば改葬になります。

日本の場合、生まれてから亡くなって遺骨になっても管理されていますので、改葬許可証が必要になってくるわけです。

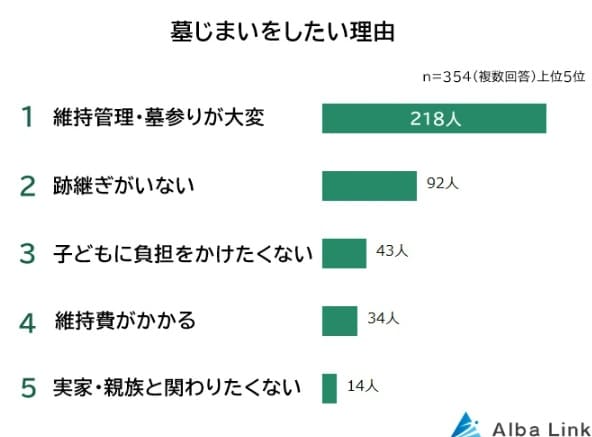

墓じまいを検討する理由

墓じまいを検討する理由は多岐にわたります。

PRTIMESというニュースサイトに、墓仕舞いノアンケートが載っていました。

引用元:PRTIMES

- 維持管理・墓参りが大変 218人

- 跡継ぎがいない 92人

- 子どもに負担かけたくない 43人

- 維持費がかかる 34人

- 家族・親族と関わりたくない 14人

(引用元:PRTIMES)

墓の管理やお墓参りが困難になったことと後継ぎがいないというのが主な理由でした。

普通に考えれば、高齢化と少子化が進む現代では、家族でお墓の管理を続けるのはとても難しくなってきています。

日本人の基本的な考えかたとして、「ご先祖様」というものがあります。

かつては「ご先祖様に申し訳たたない」とよく言われていましたが、墓じまいをしない方が余計に申し訳立たない時代になってきています。

墓じまいしたほうがいい人

墓じまいを検討したほうが良いのは、次のような人です。

- 跡継ぎがいない

- 維持費の支払いが困難

- 場所が遠くて行けない

- 体力的にお墓参りに行けない

- 関わりたくない

現代の民法では、お墓を守っていく祭祀承継者は誰が継いでも良いです。本当は友人でもいいです。

ただ、誰でも良いのですが、誰も継いでくれないという家庭が多くなっています。

もしも継ぐ人がいなければ、いずれ100%無縁墓になりますので、精神的にも体力的にも元気なうちに墓じまいをしておくのが、終活の第一歩だと言えます。

墓じまいしないほうがいい人

逆に墓じまいをしないほうが良い場合もあります。

- 跡継ぎがいる人

- 誰も行かないような山奥のお墓

- 1000万円とか、かなり費用がかかるとき

跡継ぎがいないけれども、先祖代々の墓などのようにかなり費用がかかる場合には、とりあえず役所に相談してみてはどうでしょうか。

墓じまいにかかる費用

墓じまいにかかる費用は多岐にわたります。

- 墓石解体・撤去費用 平均10万円/㎡

- 閉眼供養のお布施 1~5万円

- 離檀料 ~10万円

- 改葬先での費用 3~200万円

墓石解体・撤去費用

墓石の解体・撤去費用は、墓地の場所や墓石のサイズ、石材店の選定によって異なります。

一般的には10万円/㎡が相場ですが、立地が不便な場合や墓石が大きい場合には高額になります。

また、墓石の処分費用も業者によってまちまちなので、しっかりと相見積もりを取るのが大事になってきます。

閉眼供養のお布施

閉眼供養は、お墓に宿る魂を解放する法要です。

お布施の金額は寺院によって異なりますが、1万円から5万円程度が相場です。

直接住職にきいたり、親戚や近所の人に聞いてみることをおすすめします。

離檀料(寺院墓地の場合)

離檀料とは、寺院墓地から離れる際に菩提寺に支払うと言われてる費用です。

ただ、最近になって出てきた言葉で、必ず支払わないといけないものではないです。

ただし、寺院が長年にわたり供養や管理を行ってきたことへの感謝を表すためなので、お布施として10万円くらいが相場です。

高額請求されたとか、離断を認めないといったニュースも聞きますが、住職との関係性を良くしておけばそういったトラブルにはなりません。

一般的には、年間に払う護持会費とか協力金などの10年分くらいを考えておけば大丈夫です。年間3000円なら3万円くらいです。

改葬先での費用

改葬先での供養費用は、新たに選んだ供養先の種類によって異なります。

- 永代供養墓 50~200万円

- 納骨堂 50~150万円

- 合祀墓 3万円~

- 樹木葬 10万円~

- 散骨 5万円~

地域や、それぞれの供養方法によって費用は異なります。

墓じまいの中で、この部分が一番費用がかかると言えます。

後悔しないための準備

墓じまいを行った後に後悔しないためには、次のような事前の準備が重要です。

- 関係者全員の合意

- 良い石材店を選ぶ

- 菩提寺と円満な関係を維持

- 新しい供養先の選定

関係者全員の合意

墓じまいを行う際には、関係者全員の合意を得ることが最も重要です。

合意がないまま手続きを進めると、後々のトラブルの原因となります。

合意した後には、かならず合意書のようなものを作っておくほうが安心できます。

墓じまいするかどうかは、祭祀承継者が決めるべきことですが、それを家族や親族全員に納得してもらうのも、祭祀承継者の義務だと言えます。

良い石材店を選ぶ

墓石を解体する石材店選びは、墓じまいを成功させるための重要なポイントです。

信頼できる石材店を選ぶことで、予期せぬトラブルを防ぐことができます。

石材店の選定は、複数の業者から相見積もりを取り、費用や対応の良さ、過去の施工実績、近所の評判などを比較するのがコツです。

お寺では墓じまいを何度もやってるはずなので、住職のおすすめも聞いておいたほうが無難です。

菩提寺と円満な関係を維持

菩提寺との関係を良好に保つのも重要です。

円満な関係を保てれば、閉眼供養や離檀の交渉がスムーズに進みます。

コツは、菩提寺に対して感謝の気持ちを持ちながら、墓じまいに関する相談を行うことです。

墓じまいありきではなくて、あくまでも「どうしたらいいでしょうか?」といった相談する態度が大事です。

新しい供養先の選定

親族たちが文句をいってくる一番の問題点は、新しい供養先についてです。

- お墓がなくて寂しい

- 手を合わせるものがない

- お墓参りできない

- あんなところじゃ浮かばれない

- これじゃあ可哀想

たとえ事前に納得してもらっていても、いざ新しいところに移動したら、こんな感じで文句を言ってくるのが多いはずです。

文句を言うのは、その人がイメージしていたものと違うからです。

そういった文句を言われないためには、何度も連れて行くしかありません。

何度も連れて行って、その場所や供養方法になるべく慣れさせる以外に方法はないと思ってください。

新しい納骨先の比較

新しい納骨先には6種類あります。

- 一般墓 100~200万円

- 永代供養墓 50~200万円

- 納骨堂 50~150万円

- 合祀墓 3万円~

- 樹木葬 10万円~

- 散骨 5万円~

一般墓

一般墓は、従来の形で個別に遺骨を納めるお墓のことです。

新しくお墓を建てるので、100~200万円ほどは必ずかかります。

ただし、墓じまいで新しい納骨先に選ばれることはあまりないです。

納骨した後も管理費などの諸費用がかかるので、墓じまいする意味があまりないからです。

なので、墓じまい後の供養先に一般墓はおすすめできません。

永代供養墓

永代供養墓は、遺族のかわりに寺院や霊園がずっと供養してくれるお墓です。

後継者がいない人、あるいは維持管理が困難な方にとって安心できる選択肢となります。

永代供養墓にも種類がいくつかあります。

- 一般墓 50~150万円

- 納骨堂 50~100万円

- 合祀墓 3万円~

- 樹木葬 10万円~

ただし、永代供養墓とはいえ、契約年数(10年とか33年など)が終了すると、他の方と一緒に合祀されるケースが多いです。

納骨堂

納骨堂は、建物の中に遺骨を安置する施設で、遺骨を骨壺のまま個別に納めることができる場所です。

場所を取らず、天候に左右されずにお参りでき、都会にあるのでアクセスしやすい利便性があります。

墓石の代わりに仏壇のようなスペースを借りるので、一般墓よりは費用が若干少なく、永代使用料は50~150万円程度です。

利用料金は立地や施設によって異なり、永代使用料以外に年間管理費もかかりますが、永代供養されてるお寺もあります。

永代供養の場合、初めに永代使用料金と永代管理料を払えば、契約の期間内はお寺のほうでずっと供養していってもらえます。

ただ、管理料が払えなくなったり、契約年数が終了すれば合祀されます。

参考:納骨堂は何人まで大丈夫?

合祀墓

合祀墓は、骨壺から遺骨を取り出し、他の人々の遺骨と一緒に納める供養方法です。

遺骨を個別に管理することはなくなり日々の負担も軽減されます。他の供養方法に比べると費用は安価で、都心でも3万円からあります。

合祀墓を選ぶメリットは、使用料が安く個別の管理費もかからないことと、後を継ぐ祭祀承継者がいなくてもずっと供養してくれて、とても安心なことです。

ただし、一度合祀すると遺骨を取り出せないため、慎重に決断する必要があります。

参考:たった3万円で永代供養?

樹木葬

樹木葬は、自然の中に遺骨を埋葬し、樹木を墓標とする供養方法です。

従来の墓石を使わないため、環境に優しく、自然回帰を希望する方に人気があります。

費用も比較的抑えられており、管理が必要ないことも多く、近年、樹木葬を選ぶ方が増えてえきています。

個人型とか家族型、合祀型などがあり、1体あたり10万円から50万円程度かかります。

なので、多くの遺骨を樹木葬に引っ越すというのは、やめたほうが良いです。

参考:樹木葬って危険なの?

散骨

散骨は、遺骨を粉末状にし、海や山など自然に還す供養方法です。

形に残るお墓を必要としない、自由な供養方法として人気が高まっています。

お墓自体がないので、お墓の管理は不要ですが、残された人にとっては手を合わす対象がなく、物足りなさを感じるという方もいらっしゃいます。

散骨は比較的リーズナブルで、5万円からのプランがあります。

参考:散骨はよくない?

専門家への相談

墓じまいを検討する際には、専門家への相談が非常に有益です。

法律的な手続きや供養先の選定など、複雑な手続きをスムーズに進めるためには、プロのアドバイスが欠かせません。

専門家としては次のような方たちがいらっしゃいます。

- 役場の職員

- 代行業者

- 石材店

- 住職

- 弁護士

何はともかく役場に相談してみることで、いろいろなことがわかります。

特に、墓地管理者が不明だったり個人の土地にあるお墓の場合、役場にある墓地台帳をまず確認してみてください。

その後で役場の方と相談するのが、墓じまいをスムーズに進めるための非常に重要な選択肢です。

参考:おすすめの代行業者12選

事前チェックリスト

墓じまいを進めるにあたって、事前に確認しておくべき項目をリスト化しておくのが、トラブルを未然に防ぐために役立ちます。

- 現状のお墓を確認している

- 家族・親族全員の同意が得られている

- 墓地管理者の同意が得られてる

- 改葬先が決定している

- 改葬許可証がある

- 墓石解体業者から相見積もりを取る

- 大体の予算が確定、費用も大丈夫

- 墓石解体の業者が決定している

- 閉眼供養の日時と住職の手配が済んでいる

墓じまいのやり方<よくある質問>

墓じまいに関して、よくある13の質問にお答えします。

- 継ぐ人・守る人がいないとき、何が最適?

- 永代供養って何?

- 墓じまいしないとどうなる?

- 補助金は出る?

- 費用は誰が払う?

- お金がない?

- いつまでにすればいい?

- お墓の相続放棄はできる?

- 仏壇や位牌はどうする?

- 閉眼供養のお布施はいつ渡す?

- 石屋さんにお礼は?

- 遺骨を自宅で保管できる?

- 1人じゃできそうもない!

継ぐ人・守る人がいないとき、何が最適?

継ぐ人や守る人がいない場合、永代供養墓の選択が最適です。

後継者がいなくても、無縁墓にならずに、法要や供養をお寺などに任せられます。

例えば、お子さんがいないご家庭では、お墓の管理や供養を心配する必要のない永代供養墓を選ぶケースが多いです。

また、多くの遺骨を持ってる方は、永代供養の中でも合祀墓を選ぶと、費用を抑えられます。

使用料は遺骨1体あたりの費用が書かれています。祖父母、両親が入ってるお墓の場合、4人分の費用がかかるので、かなり大変になるからです。

永代供養って何?

永代供養とは、遺族が供養を続けることが難しい場合に、寺院や霊園が代わりに永続的に供養を行う方法です。

例えば、子供がいない場合や遠方に住んでいて定期的な供養が難しい場合、永代供養を選ぶことで、供養が途切れることなく続けられます。

厚生労働省の調査によれば、近年、永代供養を選択する家庭の割合が増加しており、これは高齢化と少子化が背景にあります。

ただし、契約年数が終了したあとに合祀される場合が多いので、確認が必要です。

参考:永代供養の意味?

墓じまいしないとどうなる?

墓じまいをせずに放置すると無縁墓と判断され、最終的には墓地管理者や自治体によって撤去され、遺骨も合祀されます。

撤去される前も、お墓参りされないお墓は荒れ放題となり、小動物の住処になったり雑草が生い茂ってしまい、近隣住民の迷惑になります。

また、お墓の縁故者が判明した場合には、費用を請求されたり訴訟を起こされるケースもあります。

墓じまいを検討せずに放置することは、後々大きな問題に発展する可能性があるため、元気なうちに墓じまいするのが必要です。

補助金は出る?

墓じまいに対して自治体から補助金や使用料の還付金が出る場合があります。地域によって異なるため、事前に自治体に確認することが重要です。

一部の自治体では、少子化や人口減少対策の一環として、墓じまいに関する補助金を提供していることがあります。

補助金の額や条件は自治体ごとに異なるため、事前に問い合わせることが必要です。

全国都道府県別ー墓じまい補助金情報

| 北海道 | 北海道 |

|---|---|

| 東北 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |

| 関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 |

| 中部 | 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 |

| 東海 | 岐阜 静岡 愛知 三重 |

| 近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |

| 中国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 |

| 四国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |

| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |

費用は誰が払う?

墓じまいの費用は、一般的に祭祀承継者、つまりお墓を継いで守ってる人が負担します。(民法第897条)

ただ、高額になってしまうときなどは、家族間や親族間で分担することもあります。

費用を誰が負担するかは、親族間で事前に話し合いを行い、合意を得ることが重要です。

費用負担について明確にして、書類などで残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

参考:費用は兄弟で負担する?

お金がない?

お金がないときには、無理して進めないことです。

どっちみち墓じまいはすぐにはできません。少なくとも半年ぐらいは必要で、ながければ2,3年はかかります。

なので、まずはどのくらいの費用がかかるのかをしっかりと調査して、どの供養方法なら用意できるお金の範囲内で実行できるのかをじっくりと考えるのが大事です。

費用を抑えるには、適切な石材店と適切な供養方法を見つけることです。

あせらずに、少しずつ進めていくのがとても大切です。

参考:費用が払えない時の対処法

いつまでにすればいい?

墓じまいを行うタイミングについては、具体的な期限はありませんが、行動するのが難しくなる前に行うのが推奨されます。

例えば、書類を揃えるのにも、役場と墓地管理者、新しい供養先に行かなくてはいけません。

新しい供養先を選ぶ際にも、何度もその場所に出向いたり、親族の各家を何度も訪問して説得しないといけません。

30代や40代ならどうってこともないようなことも、年齢を減るにつれて大変になってきます。

そもそも、墓じまいは短期間では終わらず、1~2年かかるものです。体を動かせるうちにやってしまうのがオススメです。

お墓の相続放棄はできる?

お墓の相続放棄はできず、誰かが祭祀承継者となって面倒を見ないといけません。

祭祀承継者は、その地域の慣習か、先代の祭祀承継者の意向で決まります。それでも決まらない場合は、裁判所に行って決められます。

つまり、たとえ子どもたちが「絶対に嫌だ」と言っていても、あなたが亡くなったら誰かしらに負担が生じるわけです。

その人から恨まれないためにも、誰も継ぐ気がないのでしたら、今のうちに墓じまいしておくのが大切です。

仏壇や位牌はどうする?

墓じまいを行った際、仏壇や位牌は残しておいてもいいですし、処分してもいいです。

墓じまいをするとお墓がなくなるので、三回忌や七回忌などの法要の際には、仏壇や位牌が残っていればそこで法要を行えます。

必要ないと思われたら処分すればいいですが、墓石と同じように、仏壇も位牌も「魂抜き」や「お焚き上げ」などの法要を行います。

手を合わせる対象がなくなると不安がる親族には、仏壇や位牌が心の拠り所となるはずです。

参考:位牌は自分で処分できる?

閉眼供養のお布施はいつ渡す?

墓じまいに伴い行う閉眼供養のお布施は、法要の前か後に住職に渡します。

法要前なら「本日はお願いします」、法要後なら「本日はありがとうございました」と言って、袱紗から取り出して渡せば大丈夫です。

お布施は、白無地の封筒に入れ、表書きには「御布施」と記載するのが一般的です。

お布施の金額は寺院や地域によって異なりますが、相場は1万円から5万円程度です。

事前に寺院や親戚、近所のお年寄りたちに金額を相談しておくと安心です。

参考:お布施の表書きと渡し方

石屋さんにお礼は?

墓じまいを行う際、墓石の解体を依頼する石材店に渡すお礼は、地域によっても石材店によっても違います。

契約の時に、石材店の社長や担当者に確認しておけば安心できます。

かつてはなにかあるたびにお礼を渡していましたが、最近では渡さずに、初めから見積の中に入ってるケースも多いです。

ただし、難しい場所で難しい作業をしてくれたり、特によくやってくれてるように感じたり、真夏や真冬の厳しい条件の時の作業には、心ばかりのお礼を渡した方が良い場合があります。

感謝を表したいときには数千円を封筒に入れて渡したり、菓子折りや飲み物などを渡せば良いです。

参考:石屋さんにお礼は?

遺骨を自宅で保管できる?

墓じまいを行った後、遺骨を一時的または長期間自宅で保管することは法律的には可能です。

しかし、保管方法やその後の供養については、しっかりと考える必要があります。

というのも、たとえ骨壺にしっかりと入っていても、遺骨にはカビが生えることがあります。匂いもしてくるかもしれません。

また、知ってる人なら良いですが、顔も名前も知らない先祖の遺骨がすぐそばにあるのは、精神的にも良くないです。

逆に愛していた配偶者などの遺骨がそばにあると、いつまでも執着してしまい、悲しみから立ち直ることができなくなります。

遺骨は自宅にはおかず、なるべく早く、供養先に納骨するのをおすすめします。

1人じゃできそうもない!

1人でできそうもないときには、代行業者を使うのがおすすめです。

上述しましたが、墓じまいには多大なるエネルギーが必要です。

あちこちに出かけなければいけない物理的なエネルギーはもちろん、人間関係の説得や修復など、精神的なエネルギーも必要になってきます。

そもそもですが、墓じまいは過去の精算とも言えます。

そんな過去の事にこだわってエネルギーをすり減らすよりも、今これからのことに焦点を当てて楽しく過ごすことのほうが大切です。

そんなときに便利なのが代行業者です。

親族や墓地管理者の説得はあなたがしなければいけないですが、その後のことはあなたの代わりにすべて進めてくれます。

最近では、一括パックの代行プランもでてきましたので、一度ご覧になってみてはどうでしょうか。

おすすめの代行業者を紹介します

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

まとめ:墓じまいのやり方

この記事のまとめです。

- 墓じまいは遺骨を新たな供養先に移すこと

- まず親族や管理者と相談し改葬先を決定する

- 改葬許可申請書を役所で入手し手続きする

- 現在の墓地管理者から埋葬証明を得る

- 新しい供養先から受入証明書を取得する

- 改葬許可証がないと遺骨の移動は不可

- 墓石解体業者を選び工事日を打ち合わせる

- 当日は閉眼供養を行い墓石を撤去する

- 遺骨の洗骨や粉骨が必要な場合もある

- 改葬先では納骨や新たな供養を行う

- 親族全員の合意を得て進めることが重要

- 石材店を選ぶ際は相見積もりが有効

- 菩提寺との関係を円満に保つことが望ましい

- 新しい供養先は家族の希望や予算で慎重に選ぶ

- 改葬には費用と時間がかかるので計画的に進める

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要