「自宅供養ってどうやるの?」

「違法じゃないの?」

「仏壇や遺骨はどうする?」

などと悩まれてる方に、自宅供養のやり方を徹底解説します。

近年、墓じまいをする方が増え、墓じまい後の供養先に自宅供養を選ぶ方も多くなっています。

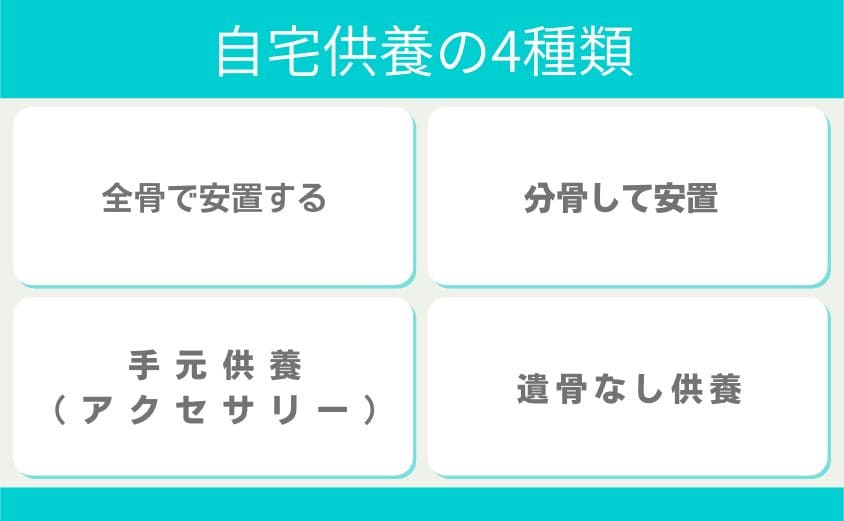

自宅供養には、全骨を安置する方法や分骨、手元供養、遺骨なしで供養する方法の4種類があります。

この中で墓じまいの後におすすめなのは、遺骨なしの自宅供養です。

永代供養の合祀墓や樹木葬、散骨と組み合わせることで、心の拠り所を失わずに個人の供養を続けていけるからです。

墓地や霊園で永代供養してもらいながら、自宅で手を合わせられます

この記事では、4種類の自宅供養のやり方と、それぞれに必要なものや骨壷や遺骨にカビが生えないための適切な管理方法などを紹介していきます。

最後まで読んでもらえれば、家族の誰しもが満足して供養しながら毎日を暮らしていけるヒントを得られます。

- 自宅供養のやり方は4種類

- 自宅供養に必要なものや遺骨の管理方法

- 骨壷のカビ対策や長期保管のデメリット

- 遺骨なし自宅供養のやり方

自宅供養のやり方と必要なもの

- 自宅供養には4種類のやり方がある

- 全骨で供養する方法、流れ

- 分骨して安置する方法、流れ

- 手元供養(アクセサリーなど)のやり方

- 遺骨なしで供養する選択肢

- 必要なもの一覧リスト

自宅供養には4種類のやり方がある

自宅供養には、主に4つの方法があります。

- 全骨で安置して供養する

- 分骨して安置・供養する

- アクセサリーなどの手元供養にする

- 遺骨なしで供養する

それぞれのやり方や費用を、詳しく解説します。

全骨で供養する方法、流れ

「全骨で供養する」とは、遺骨を骨壷のまま保管・供養することです。

墓じまいをした後、取り出した骨壷を納骨堂や合葬墓に入れずに、そのまま自宅に運んで安置します。

全骨で供養する場合、そのまま置いておくと見た目があまり良くないので、仏壇や安置台の中に安置して供養していきます。。

そのまま安置して供養する方法

墓じまいして遺骨を取り出したら、骨壺のまま持ち帰ります。その際には骨箱と骨箱カバーに入れて運びます。

ただし、取り出したときには骨壷や遺骨をかならず確認して、ひび割れや汚れがあれば交換、洗浄します。遺骨の洗浄は業者に頼みます。

あらかじめ骨壷の安置場所を決めておき、必要な仏具などを配置して自宅供養を開始します。

推奨される安置場所は次のとおりです。

- 仏壇の中

- 専用の安置台

- 棚の上やクローゼット

骨壺の中にはシリカゲル(乾燥剤)を入れ、骨箱には除湿効果のある炭や調湿剤などを入れて湿気を吸収させます。

後は定期的に掃除して、清潔を保ちます。

全骨で保管する手続き

墓じまいをして遺骨を全骨で自宅に持ち帰る場合、適切な手続きが必要です。

まずは、改葬許可を申請する時に、改葬先を「自宅」にして申請します。

改葬許可証が発行されたら、墓じまいをして遺骨を取り出し、自宅まで運びます。改葬許可証は遺骨と一緒に大切に保管します。

改葬許可証は、自宅供養をやめていずれかの供養先に納骨する時に、必ず必要になります。

改葬許可証には名前も入ってるので、誰の遺骨なのかすぐにわかります

全骨での保管のメリット・デメリット

全骨で安置することには、いくつかのメリットがあります。

- 故人を身近に感じられる

- 後で納骨を決められる

- 費用が抑えられる

墓じまいしてから、新しい供養先に納骨するまでの間だけでも自宅供養は可能なので、とりあえずでも大丈夫です。

デメリットとしては、次のようなものが考えられます。

- 見た目が悪くなることも

- 管理の手間がかかる

- 将来的な継承問題

白い骨壷カバーのまま置いておくと、初めて見た人は驚くはずです。

カビも生える可能性が高いので、仏壇の内部などの冷暗所に保管しておくほうが無難です。

一番大きなデメリットは、ずっと置いとくのは無理で、いつかは霊園や納骨堂などに納骨しないといけないということです。

改葬許可証や埋葬許可証をなくしたら、役所で再発行してもらえます。死後5年以上経ってたら火葬場の火葬証明書も必要です

分骨して供養する方法、流れ

分骨とは、遺骨をいくつかに分けることです。

分骨する理由はいくつかあります。

- 自宅供養と他の供養を併用する

- 本山に納骨する

- 2つのお墓で供養する

- 散骨とお墓での供養の併用

- 親族間や家族間で遺骨を分ける

一番多いのが、自宅で供養すると同時に、遠方のお墓や樹木葬、散骨、遠方の本山などの2ヶ所以上で供養するためです。

分骨は「成仏できない」「縁起が悪い」と言われがちですが、お釈迦様なんて世界各国の何万ものお寺に分骨されていますので、まったく問題ないです。

分骨する流れを見ていきます

分骨する手続き

まず、改葬許可証を発行してもらうと同時に、今納骨されてるお墓の管理者(お寺や霊園など)から、分骨証明書を発行してもらいます。1柱に1枚必要です。

参考:墓じまいのやり方

あらかじめミニ骨壷などを用意しておき、お墓から骨壷を取り出したら、中から喉仏に当たる骨を取り出してミニ骨壷などに取り分けます。

素手で触るとカビやすいので、ゴム手袋に箸を使って、慎重に移します。

分骨できたら、それぞれの場所に持っていって供養します。

触りたくないという方には、粉骨してもらう方法もあります

粉骨して2ヶ所以上に分骨する

粉骨とは、遺骨を粉状(パウダー状)にすることです。

樹木葬では粉骨が求められる場合が多く、散骨ではかならず粉骨が必要です。

パウダー状になった遺骨は、少量をミニ骨壷に収納し、ミニ仏壇に安置して自宅供養し、残りを他の場所で供養します。

樹木葬や散骨で粉骨が選ばれるのは、自然に還りやすいからです。

また、そのままの遺骨をあなたの手で分けるのは精神的に厳しく、粉末状だと分けやすいです。

粉骨でおすすめなのは、ミキワの粉骨サービスです。費用は骨壷のサイズによって違います。

| 骨壷 | 屋内保管 | 屋外保管 |

|---|---|---|

| 2~3寸 | 14,300円 | 23,100円 |

| 4~5寸 | 18,700円 | 27,500円 |

| 6~8寸 | 27,500円 | 33,000円 |

通常の骨壷サイズは、東日本は7寸(21cm)で、西日本は3~5寸(9~15cm)になります。(1寸は約3cm)

お墓は屋外保管で、費用には輸送費、骨壷処分費、デザイン箱などが含まれます。

\ 全国対応 /

ミニ骨壺やミニ仏壇を使った供養方法

最近ではおしゃれなミニ骨壷やミニ仏壇もたくさん出てきています。

インテリア的にも違和感がないものが多く、自宅供養の人気が高まってきています。

分骨した残りの遺骨の供養方法

ミニ骨壷に分けた残りの遺骨は、次のような供養方法が一般的です。

- 本山に納骨

- 永代供養の合葬墓、樹木葬

- 散骨する

■ 本山へ納骨

浄土真宗や真言宗、天台宗などでは、本山に埋葬できるようになっています。分骨でも全骨でも大丈夫です。

本山納骨では、他の遺骨と一緒に埋葬する合葬墓が多く、費用は10万円くらいです。

普通のお寺や霊園と同じように個人のお墓も建てられますが、数百万円になります。

信心があつい方向けです

■ 永代供養の合葬墓、樹木葬など

一般のお墓や永代合葬墓、永代供養の樹木葬などに納骨します。

- 永代供養墓 50万円~

- 合葬墓 3万円~

- 樹木葬 5万円~

自宅供養自体はそれほどお金はかかりませんが、永代供養には高いところもあり、墓じまいも合わせると、最低でも20万円とか30万円とかになります。

■ 散骨する

一般的には海へまく海洋散骨がメインになります。東京湾とか駿河湾、ハワイなどが人気です。

東京湾ディズニーランド沖に散骨しているミキワさんの費用は次のような感じです。

- 委託散骨 4万円~

- 個人散骨(貸切) 12万円~

(粉骨代込 参考元:ミキワの粉骨・散骨サービス)

ミキワさん以外にも各地に散骨業者があり、数家族が乗り合わせる合同散骨をしているところもあります。

費用は大体同じようなものです。「散骨・海洋葬ネット」などで、お近くの業者を調べてみてください。

粉骨もいっしょにやってるところが多いので、あらかじめ分骨することを伝えておけば、散骨と同時に分骨もできます。

この供養方法が樹木葬の次に人気になってきています

分骨での保管のメリット・デメリット

分骨には、次のようなメリットがあります。

- 手元に置いて供養できる

- 供養方法の選択肢が増える

- 親族間で分けられる

デメリットとしては、次のようなものが考えられます。

- 管理の手間がかかる

- 時間が立つと扱いに困る

- いつまでも執着してしまう

- いずれ納骨しないといけない

分骨は、遺骨を小分けにして手元供養する方法として有効ですが、事前の手続きや供養方法の検討が必要です。

ミニ骨壺やミニ仏壇を活用すれば、コンパクトに安置でき、日々の供養もしやすくなります。

一方で、管理の手間や長期的な扱いについても考えておかなければいけません。

分骨しても遺骨は遺骨なので、いずれ納骨しないといけません

手元供養(アクセサリーなど)のやり方

手元供養とは、遺骨の一部を身の回りに置いて供養する方法のことです。

その中でもアクセサリーやインテリア用品を使った手元供養は、従来のお墓や仏壇を持たない人にも適した供養方法として人気があります。

アクセサリーでの供養方法

アクセサリー供養は、遺骨を専用のアクセサリーに納めたり、加工して身につけることで故人を近くに感じられる方法です。

デザインも豊富で、目立たないものからジュエリー感覚で楽しめるものまでさまざまあります。

加工できるアクセサリーとしては次のようなものがあります。

- ペンダント

- リング

- ブレスレット

- ダイヤモンド加工

インテリア用品での供養方法

手元供養には、インテリアとして飾れるグッズを使う方法もあります。

ぬいぐるみや人形に遺骨を納めることで、温かみのある供養ができるのが特徴です。

アクセサリーやインテリア用品で供養するメリット・デメリット

アクセサリー供養やインテリア用品供養には、身近に置けるという大きなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。

メリットとしては、次の4つがあります。

- 常に身につけて故人を感じられる

- 外から見ても遺骨が入っていると分かりにくい

- 小さいため保管場所に困らない

- デザインが豊富で自分好みに選べる

デメリットはこちら。

- 紛失や破損のリスクがある

- 加工や制作に時間がかかる

- 高額なものが多い

- 遺族間での理解が必要

- 少し気持ちが悪い

手元供養のアクセサリーやインテリア用品を活用すれば、故人を身近に感じながら供養ができます。

特に、ペンダントやリングは外出先でも持ち歩けるため、思い出を大切にしたい人に向いています。

ただし、いつまでも忘れられなかったり、逆に重荷になってしまうこともあります。

精神的な重荷になってしまうこともあります

遺骨なしで供養する選択肢【おすすめ】

墓じまいをした後に、遺骨なしで自宅で供養する方法です。

墓じまいをしたときに、遺骨は新しい供養先に納骨して永代供養し、位牌や遺影を自宅で供養し続ける方法です。

この遺骨なし自宅供養が、お墓の問題で悩んでるあなたに一番のおすすめの供養方法です。

遺骨なしで供養する方法

遺骨を持たないまま供養するには、位牌と遺影を使います。

あなたの家に仏壇があって、仏壇に位牌と遺影が祀ってあればそのまま供養を続けるだけです。

もしも実家が遠かったり、実家じまいをする場合は、仏壇だけを処分して位牌と遺影だけを自宅に持ってきます。

あなたの家に仏壇がなければ、ミニ仏壇を購入してもらい、位牌と遺影で供養していきます。

仏壇じまいさえしておけば、位牌の魂抜きは終わってますので、バッグなどに入れて簡単に持ち帰ってこれます。

参考:仏壇じまいのやり方

位牌供養、遺影供養に必要なもの

仏壇があればあらためて購入するものはないですが、なければ次のようなものがおすすめです。

わざわざ立派な仏壇、仏具を買う必要はないです。

もっと安いものも、楽天市場で通販できます

他にも雰囲気を出すために揃えたほうが良いものがあります。

- おりん

- 線香立て

- ろうそく立て

- 花立

お近くの仏壇ショップに行けば、全部揃えても数万円で手に入ります。

墓じまいのついでに、簡単なミニ仏壇を設置してみてはどうでしょうか。

この一手間で、墓じまいしても心の拠り所を手にれられます

遺骨なし供養はメリットのみ

遺骨なしで供養する方法には、かなりのメリットがあり、デメリットはありません。

- 手軽さや柔軟性

- 省スペース

- 経済的な負担が少ない

- 宗教に縛られない供養

- 分骨や粉骨する手間、お金が必要ない

- 書類も必要ない

位牌も遺影も魂抜きさえしておけば、いつでも自治体の可燃ごみとして捨てられます。

つまり、あなたの気持ちの中で区切りがついたら捨てれますし、お子さんたちへの負担も全くありません。

墓じまいしてお墓がなくなっても、心の拠り所がなくなることはありませんし、逆に毎朝手を合わせられるようになります。

ただし、遺骨は別な場所で供養してることと、位牌や遺影はすでに魂抜きをしてあることを、周囲の人に伝えておく必要があります。

遺骨の方はお寺や霊園に任せて、永代供養をしっかりしてもらえばいいんです

必要なもの一覧リスト

墓じまいした後に自宅供養するときに、必要なものの一覧です。

この中から、あなたの自宅供養に必要なものを選んで準備してください。

- 仏壇

- ミニ仏壇

- 位牌

- 遺影

- おりん

- 線香

- 線香立て

- ろうそく

- ろうそく立て

- 花立

- お供え物

- ミニ骨壺

- 供養アクセサリー(ペンダント、リング、ブレスレットなど)

- 除湿剤(骨壺の湿気対策)

- 粉骨サービス

- 分骨証明証

- 改葬許可証

自宅供養のやり方~注意点と豆知識~

- 自宅供養とは?~違法じゃないの?

- 歴史的背景

- 人気の理由

- 自宅供養のメリット

- 自宅供養はよくない?デメリットを解説

- トラブルを防ぐための注意点

自宅供養とは?~違法じゃないの?

自宅供養というと、「遺骨を自宅に置いても違法にならないのか?」と疑問に思う人も少なくありません。

まず結論から言うと、自宅供養は日本の法律で禁止されていません。

遺骨の取り扱いに関しては、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」で規定されています。

「埋蔵」とは埋めることです。埋めるのではなく自宅で保管することは、禁止していません。

墓埋法から考えると、散骨はグレーです

歴史的背景

日本では、もともと「土葬」が主流で、遺骨を自宅で保管する習慣はあまり一般的ではありませんでした。

しかし、時代とともに火葬が広まり、墓地や納骨堂以外で供養をする形も増え、供養方法はどんどん進化してきています。

- 江戸時代以前 土葬が一般的

- 江戸時代末期 庶民にもお墓が普及

- 明治時代以降 火葬が普及

- 昭和 お墓を立てるのがステータスに

- 平成 納骨堂や散骨の選択肢が広がる

- 現在 自宅供養が選択肢の一つに

このように、自宅供養は歴史的には比較的新しい供養の形ですが、「故人を身近に感じながら供養できる」方法として、徐々に受け入れられるようになってきました。

これからはもっと、お墓を持たない文化が進んでいくとともに、自宅供養する方も増えてきます。

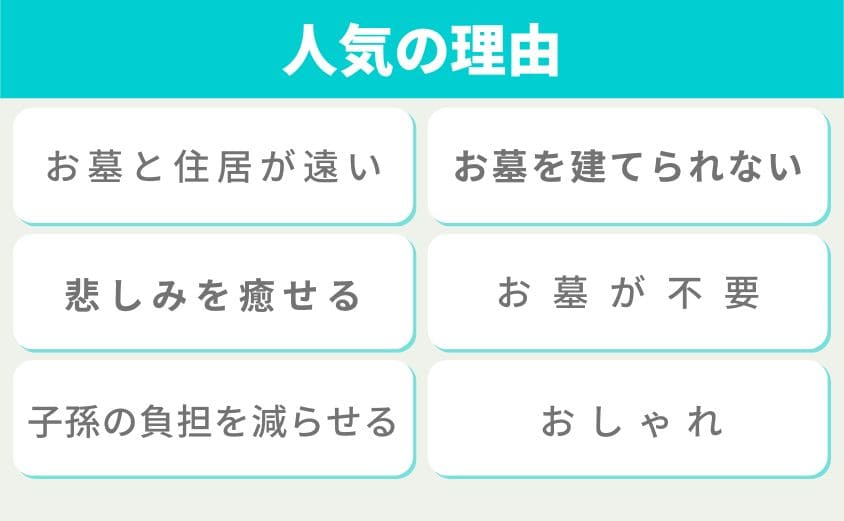

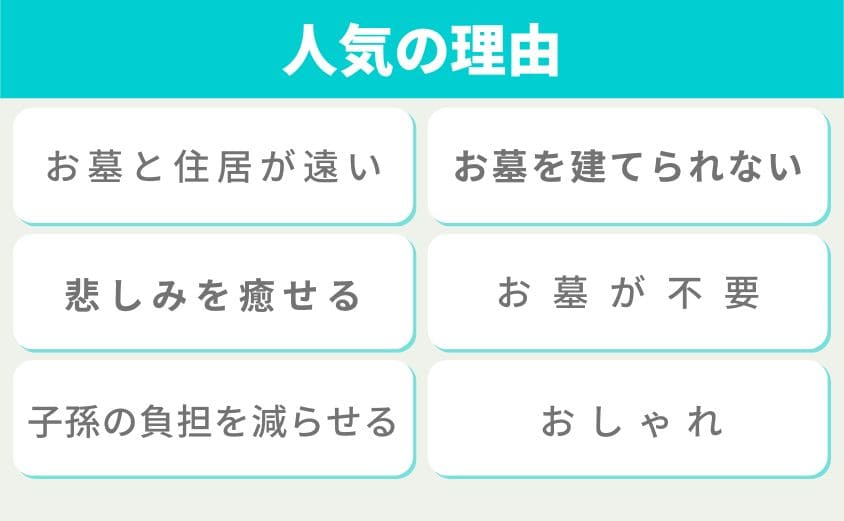

人気の理由

自宅供養の人気が出てきている背景には、さまざまな理由があります。

- お墓と住居が遠い

- お墓を建てられない

- 故人を失った悲しみを癒す

- 無宗教だからお墓が不要

- 遺族の負担を減らしたい

- おしゃれ

お墓と住居が遠い

近年、都市部に住む人が増え、「実家の墓が遠くてなかなかお参りに行けない」という悩みを持つ人が増えています。

お墓が地方にある場合、法要やお盆のたびに泊まりで行く必要があり、時間や費用の負担が大きいのが理由です。

また、実家に済むのが年老いた両親だけというケースが多く、そういった家では、いずれお墓を管理する人がいなくなります。

さらに、「次の世代に負担をかけたくない」という理由からも、自宅供養を選ぶ方が増えてきています。

お墓も実家も仏壇も、そう簡単には動かせないので、便利だという方が多いです

お墓を建てられない

お墓を新しく建てるには、土地代や墓石代を含めると100万円以上の費用がかかります。

そのうえ、そんな大金をかけて作ったとしても、継げる人がどんどんいなくなっていくのが現実です。

逆に、墓じまいをしようとすると、さらに30~200万円はかかってしまいます。

そんな現状を見てしまうと、「お墓はいらない」と思ってしまうのは当然かも知れません。

これからの時代は、家もお墓もどんどん1人に集まっていきます

故人を失った悲しみを癒す

大切な人を亡くした直後は、心の整理がつかないことも多く、「まだ故人を手放したくない」と感じる人もいます。

そういった方は、手元に個人を偲べるものを置いておけば、気持ちが落ち着き、安らかな気持ちになれます。

しばらくして気持ちの整理がついたら、納骨したり自宅供養からいつでも永代供養に移せるので、多くの方に選ばれるようになってきました

行き過ぎると執着になりますが、適度な距離で供養していくのが大事です

無宗教だからお墓が不要

近年、特定の宗教にこだわらない家庭が増えています。

そのため、お寺の墓地や宗教的な儀式を伴う供養に違和感や嫌悪感を覚える人が増えてきています。

三回忌とか7回忌のような法要をするよりも、毎日手を合わせていったほうが良いのでは?という声も聞こえてきます。

自宅供養にしておけば、毎日手を合わせられるので心の安らぎなどを得られるのかもしれません。

お墓を立てるよりも、墓じまいが進んでいきます

遺族の負担を減らしたい

お墓を作り、管理していくには、経済的にも体力的にも負担がかかってきてしまいます。

特に、お墓が遠方にあると維持管理はもちろん精神的な苦痛にもなりかねません。

後の世代に迷惑や負担をかけないためにも、墓じまいして自宅供養に切り替えていく方が増えてきています。

というのも、「今は手元に置いて、将来的に合祀墓に納める」など、柔軟な供養を続けていけるからです。

樹木葬や散骨が増えてきている理由が、精神的・肉体的な負担です

おしゃれ

最近では、「供養のスタイルも自分らしくしたい」と考える人が増え、デザイン性の高い供養アイテムが人気を集めています。

昔では到底なかったようなインテリアに馴染む供養グッズがどんどんでてきています。

おしゃれなミニ仏壇やミニ骨壷を使うことで、供養という側面とおしゃれなインテリアという側面の両方とも満たしてくれています。

昔ながらの仏壇を買うよりも・・・という方が増えているのも頷けます。

仏壇もどんどん進化してきています

自宅供養のメリット

自宅供養には、従来のお墓での供養にはない多くの利点があります。

- 費用が安い

- 故人を身近に感じられる

- 遠方へ出向かずに自宅で手を合わせられる

- 保管場所に困らない

- 一般墓地と併用できる

- 永代供養と併用できる

- 樹木葬と併用できる

- 散骨と併用できる

まず、最も大きなメリットは、経済的な負担を軽減できる点です。

全骨を自宅に持ってきたり、費用の安い永代合葬墓や永代樹木葬、散骨と併用してくことで、墓じまいの費用を抑えられます。

そのうえで、故人を身近に感じながら供養でき、おしゃれなインテリアやリビングにできることも大きな魅力です。

お墓が遠方にあると、いろいろな意味でお墓参りが難しくなりますが、自宅供養ならそれこそ好きなときに手を合わせられます。

今まで以上に心の拠り所、心の支えが安定することにもなります。

自宅供養の本質は、遺骨がそこにあるかどうかではないです

自宅供養はよくない?デメリットを解説

ただし、自宅供養にもデメリットや注意すべき点も存在します。

- いずれ納骨しなくてはならない

- カビの発生の可能性

- 代をまたいだ時の違和感

- 誰のものかわからなくなる可能性

- 紛失したり破損したりする可能性

- いつまでも執着してしまう

まず、遺骨は捨てたり、物置にしまうのはダメです。いらなくなったときには、墓埋法の通り、墓地に埋葬しないといけないんです。

なので、時が過ぎて5代先、6代先の子孫にとって見たことも聞いたこともない人の骨壷は、邪魔でしかなく、かならず墓地に埋葬されるわけです。

逆に言えば、かならず納骨しないといけないものが、遺骨なんです。

さらに、それだけの年月が経てば、カビが生えたり、誰のものかわからなくなったり、紛失、破損が起きる可能性が高くなります。

それだけでなく、遺骨がすぐそばにあって、いつでも手で触れると、亡くなった人に執着してしまい、悲しみを忘れられなくなります。

ですから、自宅供養はとても柔軟な供養方法ですが、長期的な視点を持ち、ある程度の時間がたったら納骨するのが大切です。

こういったデメリットを解消できるのが、遺骨なしの自宅供養です

トラブルを防ぐための注意点

仏教的によくないと言われたら

自宅供養を検討していると、親族や知人から「仏教的にはよくないのでは?」と言われることがあります。

しかし、実際には自宅供養が仏教の教えに反するわけではありません。

仏教の開祖と言われるお釈迦様も、世界各地の何万もの寺院に仏舎利(ぶっしゃり)として分骨されています。

仏教とお墓、お葬式は関係なく、生きてる人たちがどう生きるかを示しているものが仏教だと言えます。

遺骨はしっかり永代供養していると答えれば大丈夫です

成仏できないと言われたら

「遺骨を家に置いていると成仏できない」と言われることもあります。

しかし、仏教では49日たつと浄土に行って仏様になると言われていますし、浄土真宗ではなくなった時に浄土に行くとされています。

なので、遺骨に魂は残っていませんし、遺骨の取り扱いと成仏は全く関係ないです。

成仏できないというのは、ただの根拠のない迷信でしかありません。

分骨せずに永代供養して、遺骨なしの自宅供養がベストです

仏壇と違いはある?

自宅供養と仏壇供養との違いは、宗教とか宗派の教えに沿ってるかどうかだけです。

やってることは同じです。亡くなった人を心のなかに思い浮かべて、手を合わせて供養しているんです。

なので、無宗教、無宗派なら仏壇がなくても大丈夫です。

見た目的に仏壇があったほうが供養してる感じが出るだけなので、そのあたりを考えてどうするか決めてもらったらいいです。

わざわざ正式な仏壇を買う必要はないです

遺骨にカビが生えないための対策

遺骨は湿気を吸収しやすいため、環境によっては遺骨にカビが発生することがあります。

カビを防ぐためには、直射日光が当たらず、風通しの良く、湿気がこもらない場所に安置しましょう。

そのうえで、骨壷の中にシリカゲル(乾燥剤)を入れ、定期的に交換します。

また、骨壷の外側を布や木製のケースで覆い、急激な温度変化を防いで、カビの発生を抑えます。

お墓の中の骨壷でもカビは生えます

最後まで大切にするためのポイント

自宅供養を選んだ場合、長期間にわたって遺骨を管理することになります。

供養していた人が亡くなってしまった場合、残された人はどうすればいいのか、必ず悩みます。

なので、自宅供養の期限を決めておき、それを過ぎたら永代供養するということを家族全員に伝えておくのが大事です。

故人への想いはとても大切なのですが、ある程度時間が経ったら、その想いも一緒に埋葬することもとても大切になります。

遺骨は墓地や永遠に任せておいたほうが無難です

魂が宿っているんじゃないの?

遺骨には故人の魂が宿っているのではないかと考える人もいますが、仏教の考え方では、遺骨は「体の一部」「魂の抜け殻」であり、魂ではないとされています。

上述したように、亡くなった49日後には魂は浄土に行きますので、遺骨を自宅供養してもなんの問題もないわけです。

ただ、遺骨はなくなった人の形見みたいなもので、とても大事なものです。

それに向かって手を合わせることで、あなたの心のなかに感謝の気持があふれ出て、亡き人を思う、それが大切なことなんです。

遺骨に向かってではなく、あなたの心の中の思い出に手を合わせて、感謝を伝えるのが大事です

まとめ:自宅供養のやり方とポイント

この記事のまとめです。

- 自宅供養は全骨・分骨・手元供養・遺骨なしの4種類

- 遺骨なしの自宅供養がベスト

- 全骨で供養する場合、骨壷のまま安置するか粉骨する

- 分骨供養は、ミニ骨壷やミニ仏壇を活用する

- 全骨でも分骨でも、いずれどこかに納骨しないといけない

- 手元供養は、ペンダントやリングなどのアクセサリーに加工する

- 遺骨なし供養は、位牌や遺影に手を合わせる

- 自宅供養をする場合、改葬許可証の改葬先は「自宅」

- 仏壇・安置台・ミニ骨壷・乾燥剤などの準備が必要

- 骨壷のカビ防止は乾燥剤や通気性の良い保管場所が重要

- 自宅供養をする際は、家族や親族の同意が必要

- 分骨の場合、墓地管理者から「分骨証明書」を取得する

- 粉骨をすると保管がしやすい

- 散骨や樹木葬との併用もしやすくなる

- ミニ仏壇やインテリア仏壇は生活空間に馴染みやすい

- 遺骨アクセサリーは故人を常に身近に感じられる

- 遺骨なし供養は、無宗教で、ルールに縛られず、管理の手間が少ない

- 遺骨を長期間、自宅供養すると、次世代が管理に困る

- 永代供養や合葬墓と遺骨なし供養の併用で、将来の負担を軽減できる

- 遺骨なし自宅供養は現代のライフスタイルに合っている

- 供養は形ではなく、故人を想う気持ちが最も重要である

- 自宅供養を始める際は、事前にしっかりと情報を集め、準備を整える

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44fc9112.86faf74b.44fc9113.ac9e7b0a/?me_id=1319582&item_id=10003632&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbutsudan-kan%2Fcabinet%2Fsum%2Fbutsudan%2Fnomal%2Fc-008.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44fc991e.8828c7a3.44fc991f.b27fb876/?me_id=1310816&item_id=10002608&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fceremonylab%2Fcabinet%2Fkotutubo_bihin%2Fkotubako%2F45049.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40e510d4.7038c6ae.40e510d5.b1097560/?me_id=1225237&item_id=10007769&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbutuendo%2Fcabinet%2Fcabinet24%2Fbt-00322-wn00.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44fe1c62.23d02f57.44fe1c63.0458aa39/?me_id=1239785&item_id=10003930&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmemoriaru%2Fcabinet%2Fbutugu01%2Fi4000_mein.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44fe759f.631664e7.44fe75a0.d54d3f06/?me_id=1208672&item_id=10000849&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-mirai%2Fcabinet%2Fkaroto-m%2Fark%2Fk903_new.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44fe7e9f.0a4e14af.44fe7ea0.97151476/?me_id=1361526&item_id=10000151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fla-priere%2Fcabinet%2Fmain%2Fjewelry%2Fimgrc0085601329.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44fe8d39.1073dd65.44fe8d3a.514acdb0/?me_id=1322748&item_id=10000013&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmirai-no-ohaka%2Fcabinet%2Fimages%2Ftop_bear.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)