「勝手に墓じまいされた」

「お墓がない!」

「お墓参りできない!」

などと、勝手に墓じまいされたと怒ったろ寂しいと感じてる方に、今後はどのようにしていったら良いのかを解説します。

「勝手に墓じまいされた」という経験は、多くの人にとって寂しく、心が痛むものです。

特に、親族の同意がなく進められた場合、どのように対処すればよいのか戸惑うことも少なくありません。

実は、法律では祭祀承継者にはお墓に関する権限が与えられており、墓の放置や管理に関する決定を下せます。

とはいえ、田舎になればなるほど親戚づきあいは密で深く、勝手に墓じまいする方はいらっしゃいません。

それなのに、勝手に墓じまいするのには、それなりの理由があるはずです。

そこで、勝手に墓じまいされた際の根本的な理由や法的な背景、費用の問題、さらには勝手に墓じまいされないための予防策を紹介します。

故人を供養することは心の平静を維持し、精神的な安定をもたらしてくれるものです。

たとえ勝手に墓じまいされたとしても、心を穏やかに過ごしていける方法を解説します

- 祭祀承継者が持つお墓に対する法的な権限とその範囲

- 勝手に墓じまいをされた際の法的背景と親族間での対応

- 勝手に墓じまいする気持ち、理由

- お墓参りに頼らない供養方法

勝手に墓じまいされた時の対応策

- 勝手に墓じまいされたら?

- 法律的な側面

- 親族の同意は必要ない?

- 祭祀承継者にも苦労がある

- 勝手に墓じまいされた時にできること

- 移転先の探し方

- 墓じまいの理由

- 勝手に墓じまいされた時のトラブル

勝手に墓じまいされたら?

お墓を管理している人が勝手に墓じまいをしても、親戚はその決定に異議を唱えることは難しいです。

というのも、祭祀承継者がお墓に関するすべての権利を持っているためです。

例えば、たまにお墓参りする人と、日々の管理や金銭的な維持を行っている人と比べると、誰がお墓の決定権を持ってるのかおわかりになるはずです。

ただ、お墓参りだけをする人にとっても、自分の親や祖父母、ご先祖様たちだという思いがあるので、感情的なわだかまりや争いが起きてしまうのは当然です。

勝手に墓じまいされても仕方がないということです

法律的な側面

法律でも、民法第897条によって、祭祀承継者はお墓を含む祭祀財産の管理と継承についての全ての決定権を持っているとされています。

この法律は、お墓の維持や承継に関して明確なガイドラインを提供し、祭祀承継者が責任を持って行動できるようにするために設けられています。

なので、親族間で意見が分かれる場合でも、法律はお墓の祭祀承継者による決定を支持するので、親族が何を言ってもダメなんです。

ただし、祭祀承継者は誰がなっても良いとされています。

親族の同意は必要ない?

では、親族たちに「墓じまいしてもいいか?」と聞かなくても本当に良いのでしょうか?

結論から言うと、法的な必要性はなくとも、墓じまいの前に関係者全員に通知、もしくは相談するのが常識です。

親族間の信頼関係を保ち、将来的なトラブルを避けるためです。

というのも、上述したように、お墓の中に入ってる人は祭祀承継者だけの縁故者じゃなくて、親戚一同の縁故者だからです

なので、相談なしに墓じまいしてしまうのは、祭祀承継者との間に何らかのトラブルがあったためだと考えられます。

多くの方の場合、コミュニケーション不足です

祭祀承継者にも苦労がある

祭祀承継者は、お墓の維持管理や法事の経費など、多額の出費や労力を一人でまかなっています。

- 墓地の清掃

- 墓地や墓地までの通路の草取り

- お墓の修復作業

- 法要の準備と実施

- お寺や霊園との連絡

- 檀家としての行事参加

- 仏壇や位牌の掃除

- お供え物の交換

ちょっと考えただけでも、これだけの事を一人でやっているんです。

しかも、家の隣にあればまだなんとかなりますが、車で30分、1時間離れたところにある墓地やお寺だったら、その苦労は計り知れません。

なのに、お盆やお彼岸などにたまに来た人から、いろいろと文句を言われたら、あなただったらどう感じますか?

祭祀承継者には祭祀承継者の苦労があることを、まず理解するのがとても大切です

勝手に墓じまいされた時にできること

なので、勝手に墓じまいされたら、祭祀承継者に何らかの思いがあって墓じまいしたと理解するのが大事です。

理由はいろいろあるかも知れませんが、理由が大事なのではなくて、あなたと祭祀承継者の間のコミュニケーションがうまくいってなかったことを理解することです。

そのうえであなたができることは2つです。

- コミュニケーションを復活させる

- 納骨先を聞いてお墓参りを続ける

コミュニケーションを復活させる

墓じまいが勝手に行われたとき、親族として感じる無力感やショックは大きいですが、それよりも疎遠になっているという現実を理解するのが大事です。

もっとはっきり言えば、お墓の中にあなたの両親が入っていたとしても、祭祀承継者はあなたに連絡しなくても大丈夫だと思ってるんです。

もしくは、あなたには連絡したくないとさえ思ってるかも知れません。

まずは過去を振り返って何が原因なのか考えて、態度や行動を見直して、謝罪することが大事です。

逆に、もっと距離を置くという選択肢もあります

納骨先を聞いてお墓参りを続ける

墓じまいをしたなら、遺骨はどこかに納骨してるはずです。

祭祀承継者に連絡を取り、どこに納骨されたのかを確認できれば、お墓参りを続けることが可能です。

これからもぜひお墓参りを続けたいとか、手を合わせたいと思っているのでしたら、謝罪がてら聞いてみるのが大事です。

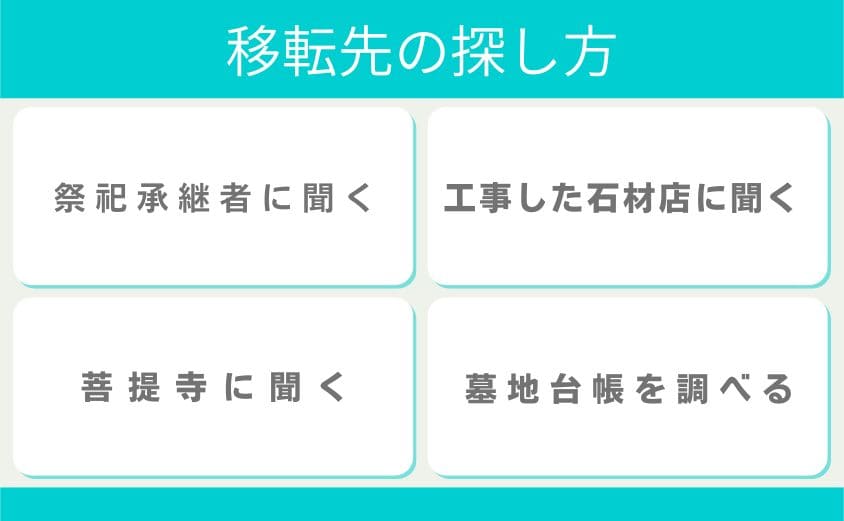

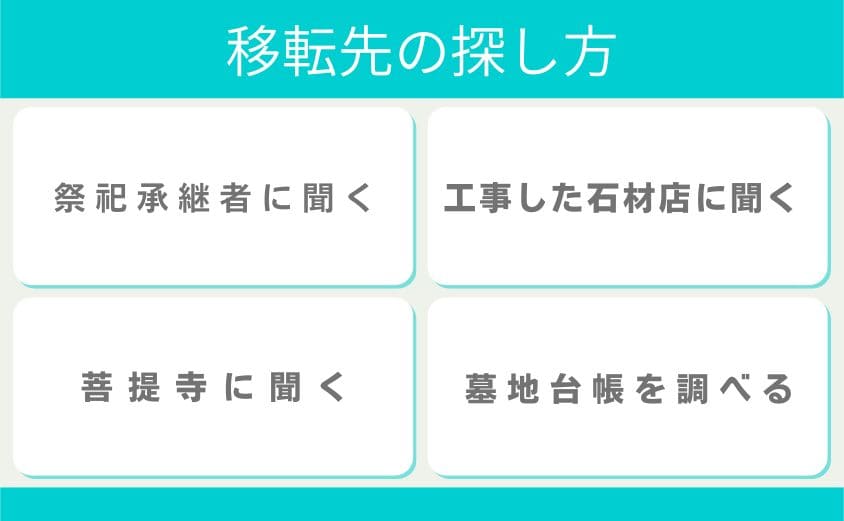

移転先の探し方

移転先さえわかれば、祭祀承継者抜きでこれからもお墓参りできる可能性があります。

遺骨の移転先を探す過程は、次の4種類があります。

- 祭祀承継者に聞く

- 工事した石材店に聞く

- 菩提寺や霊園に聞く

- 役所の墓地台帳(改葬許可申請書)を調べる

祭祀承継者に聞く

まず祭祀承継者に連絡を取り、遺骨の移転先について尋ねることが一番近道です。

祭祀承継者本人じゃなくても、配偶者とかお子さん、一緒に住んでる方に聞いてみましょう。

祭祀承継者が教えてくれない場合、「お墓参りには来るな」と言ってることと同じ意味なので、あえてしつこく聞かず、他の方法で聞きながら、黙ってお墓参りを続けていけば良いです。

工事した石材店に聞く

可能性は低いですが、墓じまいを行った石材店が、次の供養先の情報を持ってることがあります。

お墓から遺骨を取り出すのは石材店です。その次に納骨する場所まで持っていったり、直接納骨することもあります。

お寺や霊園には指定石材店制度があったり、だいたい同じ石材店が使われるので、目星をつけてあたってみてください。

菩提寺、霊園に聞く

お墓があったお寺や霊園に聞くのも一つの手です。

それまでのお寺や霊園には、墓じまいの後のことはあまり伝えないものですが、何かしらの情報がある可能性がありますので、ダメ元で聞いてみます。

もしかしたら、そのお寺の永代供養墓に入っていたり、関連するお寺の永代供養墓に入ってる場合もあります。

役所の墓地台帳(改葬許可申請書)を調べる

地元の役所に墓地台帳を確認しに行くことも一つの手段です。

改葬許可申請書には遺骨の移転先が記載されており、これを通じて正確な情報を得ることが可能です。

ただし、個人情報保護の観点から、閲覧を拒否される場合がありますので、まずは役所の担当の方に聞いてみましょう。

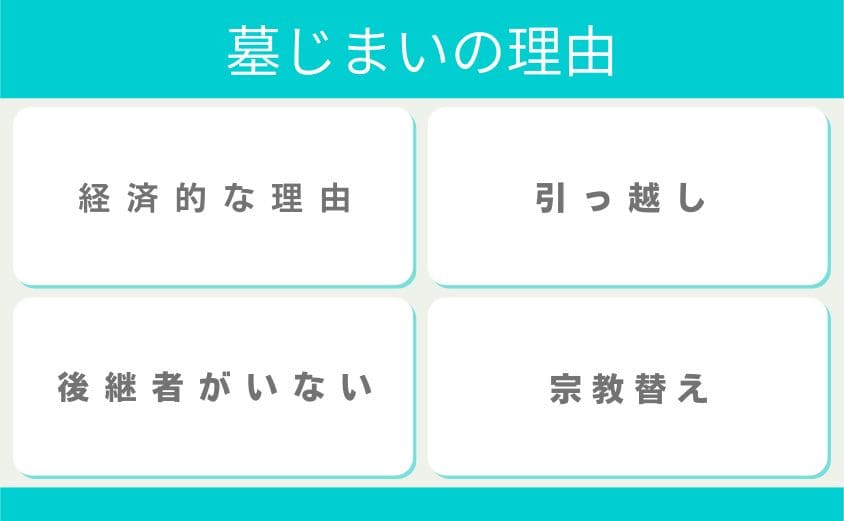

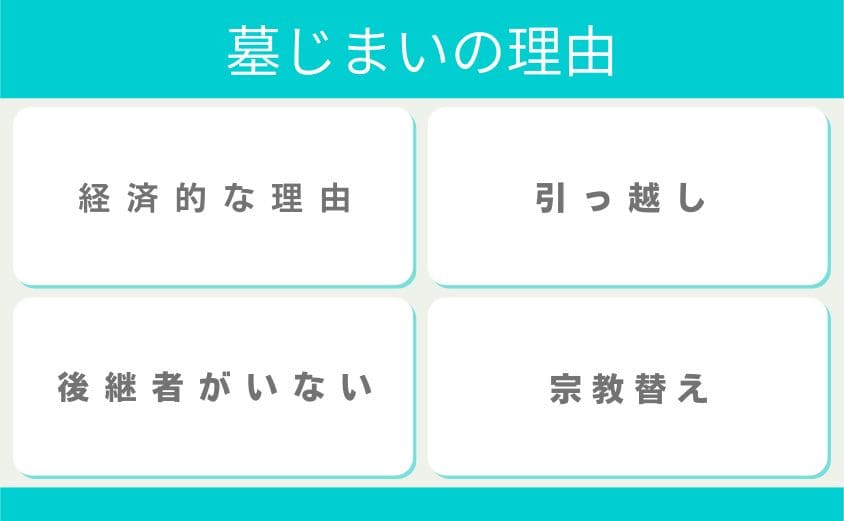

墓じまいの理由

墓じまいが行われる際の理由にはいろいろあり、一般的な理由を理解しておくことが、勝手に墓じまいしてしまった祭祀承継者と話す時に大事になります。

というのも、理由を理解することで祭祀承継者に共感している態度を示せるからです。

簡単に言えば、何を聞いても「あ~、それは大変だったね」と答えられるんです。

一般的な理由は次のようなものが考えられます。

- 経済的な理由

- 引っ越し

- 後継者がいない

- 宗教替え

経済的な理由

最も一般的なのが、経済的な理由です。

お墓を持ってると、お墓の掃除にかかる費用、お供えの費用などはもちろん、お寺への管理費、維持費、寄付などがかかります。

さらには、年忌法要としてお布施を出したり、会食をすればその費用、仏壇などの維持費などもかかります。

払ってる本人はもちろん負担ですが、子孫たちにも同じ様な苦労させたくないと思う方は多いです。

引っ越し

引っ越しに伴い、お墓が遠方になり管理が困難になることも、墓じまいを行う動機となります。

もともと両親だけしか住んでいてちょっと離れたところに住んでる長男が面倒見ていた場合、両親が亡くなっててしまった時に、実家じまいと一緒に墓じまいをするときがあります。

祭祀承継者が住んでるところとお墓の場所が離れてる時に、墓じまいされやすいです。

後継者がいない

後継者がいない、つまりお墓を引き継ぐ子どもがいない場合も、墓じまいされます。

一般的に本家の長男祭祀承継者になるのですが、本家に跡継ぎの子どもがいない時に、いとこや甥、姪などがお墓を継いでる家はあまりありません。

実は、血がつながっていなくてもお墓は継げるということを知ってる人は少ないです。

宗教替え

何らかの理由で宗教を変えた場合、従来のお墓の形式と合わなくなり、墓じまいを行うことがあります。

古いお墓を壊して、あたらしくその宗教にあったお墓を立てる場合です。

以上4つの理由を見てきましたが、この他にもいろいろな理由がありますので、相手の立場に立って共感しながら話を聞くのがとても大切になります。

勝手に墓じまいされた時のトラブル

勝手に墓じまいされた場合、しばしば深刻な親族間のトラブルを引き起こします。

特に、兄弟などの血の繋がりが濃い場合には、中々解決できなくなります。

その理由は、ここまで説明してきたように、お互いのことを理解できていないためです。

例えば・・・

祭祀承継者は、親戚がお墓参りに来てることを知らず、顔も見せないので、興味がなかったり供養なんて全く考えてないと思っている。

逆に家族や親戚は、祭祀承継者が忙しそうだからと思ってお墓参りだけして帰る・・・そんな場合には、お互いの本当の気持ちを知らないまま、恨み続けることになります。

この様な場合には、どんどんお互いの精神的な距離が離れていって、顔を合わせることがなくなり、音信不通になってしまうケースが多いです。

勝手に墓じまいされないために!予防策を詳しく

- 勝手に墓じまいされてしまう原因

- 祭祀承継者にお墓の話しを聞く

- 親族でコミュニケーションを取る

- 親戚みんなでお墓の世話や法事をするデメリット

- 祭祀承継者になる

- 自宅供養する

勝手に墓じまいされてしまう原因

墓じまいが勝手にされてしまう背後には、コミュニケーションの欠如があります。

説明してきたように、お墓の管理には費用と労力がかかりますが、それを理解してる人は少なく、お墓がきれいなままそこにあるのが当たり前だと思ってる人が多いです。

なので、お盆に来たりお彼岸に訪問したときでも、お墓参りという良いとこ取りをしている方がとても多いです。

コミュニケーションを取ってるつもりでも、お墓の掃除を一緒にしたり、お供えとしてお金を包んだりしてないので、祭祀承継者が墓じまいを勝手に進めてるように見えてしまいます。

話をしたり、顔を見るのがコミュニケーションではないと理解しておきましょう。

どのようにコミュニケーションを取れば良いのかを紹介します

祭祀承継者にお墓の話しを聞く

親族間のコミュニケーションを改善し、勝手な墓じまいを防ぐためには、祭祀承継者の意向を聞くことが重要です。

お正月やお盆などの節目では、親族が集まる機会が多くなるため、この時期に祭祀承継者と話をすることが効果的です。

電話や直接会話を通じて、お墓の現状や将来についての計画、祭祀承継者が抱えている悩みや考えを聞くことで、お墓の管理に対する理解を深め、共有の解決策を見つけることが可能になります。

もちろん、お墓の掃除を手伝ったり、お供えとしてお金を包んだりする行動も必要です。

親族でコミュニケーションを取る

親族間でのコミュニケーションは、親戚間の絆を保つだけでなく、お墓の管理や祭祀承継においても非常に重要です。

定期的に連絡を取り合えば、親族一同がお墓の現状や将来について理解できて、必要な行動を共に計画することが可能となります。

例えば、次のような話が出てきたとします。

- 体が動かなくなってきてお墓の掃除がきつい

- お墓まで運転して行けなくなった

- お寺の寄付が高い

- 法要の費用が高い

- 後を継ぐ子どもがいない

このことを聞いてなければ、何もできず、いつのまにか墓仕舞いされていてもしょうがないのですが、聞いていれば次のような行動を起こせます。

- みんなで毎年1回集まってお墓の掃除をする

- お墓に行きたいときには運転してあげる

- お寺の寄付を親戚で割り勘にする

- 法要の費用も親戚で割り勘にする

- 跡を継げる人を探す

法律では祭祀の責任を一人に押し付けていますが、みんなで平等に責任や費用を分担することで、親戚全員でお墓を守っていけます。

みんなでお墓の世話をすると言うと良い事だけのように聞こえますが、そこにはデメリットもあります

親戚みんなでお墓の世話や法事をするデメリット

お墓の管理や法事を親戚みんなで行うことには多くのメリットがありますが、それに伴うデメリットがあります。

その原因は、お墓の世話をしても、そのお墓に入れないというポイントです。

もしも、お墓の世話をした親戚が全員そのお墓に入ると、次のようなトラブルが起きます。

- スペースがない

- 将来的に誰なのかわからなくなる

スペースがない

お墓には限られたスペースしかないので、限られた数しかはいりません。

お墓には骨壷のまま入れます。関東でしたら7寸(直径約21cm、高さ約25cm)で、関西なら5寸(直径約15cm、高さ約18cm)が多いです。

一般的なお墓のサイズは、幅60cm、奥行き60cm、高さ35cmくらいなので、関東なら9個、関西なら30個ほどしか入りません。

そのお墓に入れないのに、お墓の世話をしないといけない・・・となると、反発する人がかならずでてくるはずです。

将来的に誰なのかわからなくなる

たとえ親戚が全員入れたとしても、将来的にそのお墓に入ってる人が誰なのかわからなくなります。

時代が経っていくと、親戚と言えども関係性は徐々に薄れていって、3代、5代先にはまったく面識がなくなるのはごく自然です。

今のあなたの親戚を思いだしてみてください。祖父の兄弟の息子や孫たちと会ったことありますか?

ふだん行き来したり、顔を合わせて話をしてるのは、かなり限られた人たちだとおわかりになるはずです。

そういった顔も人柄も関係性も知らない人たちと一緒にお墓に入る必要があるのか、とても疑問に思う人が多いです。

なので、お墓には長男夫婦だけしか入らないような慣習になっているんです。

そのお墓に入らないけども、世話をしたい・・・という人たちだけでお墓を守っていくしかないです

祭祀承継者になる

現在の祭祀承継者にお墓を継ぐ人がいないけど、お墓をなくすのは反対だと考えるのでしたら、あなたが祭祀承継者になるしかありません。

お墓の祭祀承継者になることは、大きな責任と義務を伴いますが、それによってお墓に関するすべてをあなたの意志で決定できるようになります。

あなたが祭祀承継車になるのは簡単で、現在の祭祀承継者があなたを指名すればいいだけです。

お寺や霊園にお墓があるときには、そのお寺や霊園に祭祀承継者が変わることを伝えれば大丈夫です。

お寺にお墓があるときには、あなたが檀家となるので、寄付やお布施などの費用が発生しますので、いくら必要なのかなど詳しいことを聞いておくのが大切です。

自宅供養する

お墓を継ぐのはちょっと大変と思われたら、個人の写真を飾って自宅供養をしてみてはどうでしょうか。

自宅供養は、お墓の代わりに自宅で故人を供養する方法であり、特に遠方にお墓がある場合や、墓じまいをした後に選択されることがあります。

自宅供養の最大の利点は、いつでも故人に思いを馳せ、手軽に供養ができることです。

やり方は、個人の写真を用いてミニ仏壇を設け、日常的にお線香をあげたり、お花を供えたりすればいいんです。

写真はお葬式に使ったものでなく、あなたのお好きな写真を選んで現像して、遺影っぽく並べれば大丈夫です。

遺骨や遺影に故人の魂が宿ってるわけではなく、物理的な遺骨に手を合わせるよりも、故人を思うその心や気持ちが供養の本質なんです。

年に1回、お墓で手を合わせるよりも、毎朝、写真の前に座って手を合わせて、故人を偲んで感謝することのほうが、故人も喜ぶと思いませんか?

勝手に墓じまいされたと怒るよりも、自宅で手を合わせれば、精神的な安らぎや支えを見つけられます。

勝手に墓じまいされた時でも、この自宅供養はできます

参考:自宅供養のやり方

まとめ:勝手に墓じまいされた時の対処法

この記事のまとめです。

- 祭祀承継者はお墓に関するすべての権利を持つ

- 民法第897条により、祭祀承継者は祭祀財産を承継

- 親族にお墓の承継を相談することは法的に必要ではないが、常識的には行うべき

- 墓じまいには感情的なわだかまりや親族間の争いが起こりやすい

- 祭祀承継者はお墓の維持管理を一人で担うことが多い

- 墓じまい後の遺骨の納骨先を知ることが重要

- お墓参りは遺骨が移転した場所で継続可能

- コミュニケーション不足が勝手な墓じまいを引き起こす

- 親族でのコミュニケーションを定期的に行う

- 祭祀承継者はお墓の管理や法要の開催、仏壇などの維持を行う

- 遺骨の移転先を確認する方法には複数の手段が存在

- 祭祀承継者としての役割を理解し、可能であればその責任を引き受ける

- 自宅供養はお墓の代わりに行うことができる選択肢

- 故人を偲ぶ心が供養の本質であり自宅での供養も有効

- 墓じまいの理由を理解し、祭祀承継者と共感を持って接することが解決への第一歩

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要