「共同墓地の墓じまいの方法は?」

「集落のお墓は誰に聞けば?」

「田舎にあるお墓を処分したい」

という感じで、田舎にあるお墓の墓じまいに悩んでる方に、墓じまいの手続きや費用や、永代供養の流れを解説します。

両親が亡くなって誰も住んでない実家のお墓が、お寺や霊園じゃなくて村の共同墓地にある場合があります。いわゆるみなし墓地です。

お寺や霊園だとそこの管理者に言えば良いのですが、共同墓地(みなし墓地)だと誰が管理者なのかわからないことが多く、どうしたら良いのかわかりませんよね。

そこで、田舎の共同墓地にあるお墓の墓じまいをどうやって進めていけば良いのか、くわしく紹介します。

そもそも、実家から遠く離れて住んでいる人が多く、そんなに何回も行くわけにはいかないので、しっかりと準備していくのが大切になります。

共同墓地や集落墓地の墓じまいでに抑えておくべきポイントを知ってもらうのが、あなたの墓じまいをスムーズに終わらせる秘訣です。

実家の墓じまいさえしてしまえば、安心して日々の生活を過ごせます

- 共同墓地の墓じまいの手続きや流れ

- 共同墓地における所有者や管理者の確認方法

- みなし墓地の法律的な扱いとその影響

- 墓じまい時の費用やトラブルの対処法

【共同墓地】墓じまいの手続きと流れ

共同墓地には2つの意味があります。

一つは、はじめに説明した村や町の集落に昔からある集落墓地で、もう一つは他の人と一緒に共同で入ってるお墓です。

この記事では、昔からある集落墓地について解説していきます。

- 共同墓地(集落墓地)を墓じまいするときの問題点

- 共同墓地(集落墓地)の墓じまいの流れ

- あとは一般的な墓じまいと同じ流れ

- 集落墓地とは?その特徴を紹介

共同墓地(集落墓地)を墓じまいするときの問題点

共同墓地(集落墓地)を墓じまいする際には、一般の墓地とは異なる特有の問題点が大きく分けて5つあります。

- 管理者の特定が難しい

- 管理記録の不備や不明瞭な土地権利の問題

- 地域住民との関係性

- 行政手続きの複雑化

- 地域のしきたり

管理者の特定が難しい

まず挙げられるのは管理者の特定が難しい点です。

共同墓地(集落墓地)は地域住民が共同で管理している場合が多く、法的な管理者がいない場所が多いです。

特に古い共同墓地では、運営者や管理規定が不明確です。

管理者は書類作成のときに必要ですし、そもそも、誰に相談すればよいか分からないので困ってしまいます。

管理者がわからないのが、一番の問題点です

管理記録の不備や不明瞭な土地権利の問題

共同墓地(集落墓地)の多くは明治時代から存在し、土地の権利関係が不明確な場合があります。

特に、正式な土地登記がされていない墓地や、地域での口約束で管理されている墓地では、墓じまいを進めるために何人もの人にお願いしたり、承諾をもらわないといけないケースがあります。

また、土地の所有者が多数存在する場合には、全員の了承を得たり、報告しないといけないのでかなり面倒くさいです。

また、墓石撤去の際には重機が入ったり、更地化する必要があるので、隣の墓地やその隣の墓地にも了解を得る必要があります。

というのも、共同墓地の場合、隣の墓地との境目がとても曖昧だからです。

後から「そこは違う」「こんなことしちゃダメだ」「ここはうちのものだから」などのクレームがでないように、事前準備がとても大変です。

土地の境界線が曖昧な場所が多いです

地域住民との関係性

次に、地域住民との関係性が挙げられます。

共同墓地(集落墓地)は地域の共同体意識の象徴でもあり、墓じまいを進める際には、周囲の住民や親族の理解と協力が欠かせません。

しかし、普段から付き合いがなかったり、一度もその土地に住んでなければよそ者扱いされて、嫌な思いをするかもしれません。

共同墓地(集落墓地)の墓じまいは、墓石撤去だけでは済まない部分が多くあります。

土地に馴染みがないと、いろいろな点で不便です

行政手続きの複雑化

さらに、法的手続きも大きな課題です。

墓じまいには、改葬許可証が必要ですが、そのためには管理者のサインと押印が必ず必要になります。

お寺や霊園などでの一般的な墓じまいは管理者がはっきりしていて、その人のサインと押印だけでスムーズに進みます。

ですが、管理者がわからない共同墓地(集落墓地)では、いろいろな手続が必要になってしまい、かなり複雑になってしまいます。

もちろん、管理者がわからないときでも墓じまいできますが、登記簿で所有者を探したり、地域の町会長などに了解を得るなどの手続きをしないといけないです。

まずは役所に相談です

地域のしきたり

共同墓地(集落墓地)特有の地域の慣習やルールの影響を受ける場合もあります。

地域ごとのしきたりに従わないとトラブルに発展することもあり、事前に十分な情報収集と話し合いが不可欠です。

以上の問題点を踏まえて、共同墓地(集落墓地)の墓じまいの流れを紹介します

共同墓地(集落墓地)の墓じまいの流れ

共同墓地(集落墓地)を墓じまいするときの特別な流れはこちらです。

- 親族全員の同意を得る

- 墓地管理者、所有者を探す

- 墓地管理者に相談する

- 行政書類を提出

- お寺、石材店を探す

1. 親族全員の同意を得る

一般的な墓じまいとおなじように、まずは親族や家族に墓じまいの同意を得るのが大事です。

実家にある共同墓地(集落墓地)の場合は、そのまわりにいる親族の同意が一番大切です。

というのも、お墓を継いでる人よりも数多くお墓参りに行ってる可能性があるからです。

もしも、親族に墓じまいを反対されたら、その親族にお墓を守っていってもらうようにお願いするのが一番良いです。

普段住んでいないと、だれがお墓参りに言ってるのかわからないものです

2. 墓地管理者、所有者を探す

共同墓地(集落墓地)で大変なのが、管理者、所有者を探すことです。

上述したように、墓じまいには管理者のサイン、押印が必要ですので、なんとかして見つけないといけません。

見つけるには次の方法があります。

- 役所の墓地台帳を見る

- 土地の登記簿謄本を見る

- 地区の古老や町会長などに聞く

- 共同墓地内にある墓地の所有者に聞く

どうしても管理者や所有者が見つからないばあい、役所にその旨を伝えて、墓じまいしたいとお願いします。

管理者不在で受け付けてくれるかもしれませんし、地区で墓地管理組合を作るように言われたり、アドバイスくれます。

市役所のアドバイスに従えば、スムーズに墓じまいできます。

このステップが一番たいへんです

3. 墓地管理者に相談する

もしも墓地管理者が見つかったときには、墓じまいしたい旨を伝えて、作業を進めます。

管理者には、改葬許可申請書にサインと押印をもらうのと、となりの墓地との境をどうするのか、墓石撤去の方法、撤去した後の更地化について、しっかりと聞きます。

墓地管理者に相談しに行くときには、手土産持参のほうが喜ばれます。

特に、その土地に住んでないときには、必須です。

管理者にとってはやらなくても良い面倒な作業だからです

4. 行政書類を提出

管理者がわかったら、改葬許可証をもらうための次の書類を役所に提出します。

- 改葬許可申請書

- 受入許可書

改葬許可申請書は、役所のHPからダウンロードして、管理者のサインと押印をもらいます。

その際には、遺骨の名前や墓地の住所などが必要で、1遺骨に対して1枚の改葬許可申請書が必要です。

管理者不明で役所に相談したときには、そのアドバイスに従います。

受入許可書は、新しい供養先でもらえる書類です。

遺骨を取り出したあとに納骨する供養先でもらうので、どこに納骨するのかもこの時点で決めて契約しないといけません。

書類を提出したら、2週間ぐらいで改葬許可証がもらえます。

5. お寺、石材店を探す

墓石撤去の際には閉眼供養という法要が必要ですし、墓石撤去は素人はできないので、お寺と石材店を探します。

管理者がわかった場合には直接聞けばいいですし、わからないときには、いつも墓地を管理している近所の人や、近くにあるお寺や石材店に聞いてみましょう。

あなたのお墓の横にある墓石の中で、キレイに管理されてる墓石の所有者に聞くのもおすすめです。

このあとは一般的な墓じまいの流れと同じです

あとは一般的な墓じまいと同じ流れ

お寺と石材店が決まった後の墓じまいは、一般的な墓じまいの流れと同じです。

- 墓石撤去と工事

- 改葬先での納骨と法要

- 墓じまい後の対応

墓石撤去の際には閉眼供養の法要の後に石材店に遺骨を取り出してもらい、墓石を撤去してもらいます。

取り出した遺骨は、汚れている場合は洗骨業者に頼んでキレイにしてもらい、新しい供養先に持っていって納骨します。

納骨した後には、家族や親戚に挨拶状などを送付して、墓じまい完了です。

参考:墓じまいのやり方

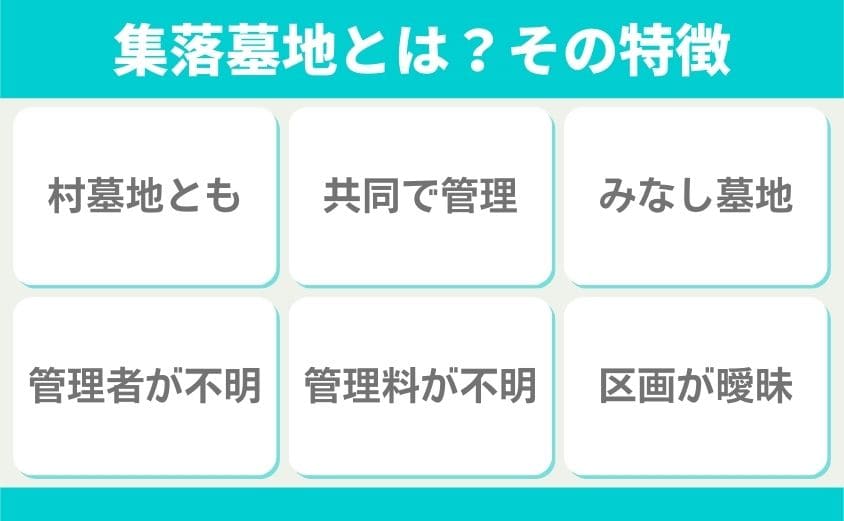

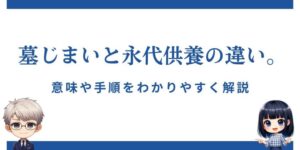

集落墓地とは?その特徴を紹介

集落墓地(共同墓地)とはお寺とか霊園が管理している墓地ではなく、集落の近くにある墓地です。

集落墓地の特徴は6つあります。

- 村墓地とも言われる

- 共同で管理

- 法律上の扱われ方-みなし墓

- 墓地の所有者や管理者が不明

- 使用料や管理料が不明

- 区画があいまい

① 村墓地とも言われる

集落墓地(共同墓地)は、集落や村の共同体が管理する墓地であり、「村墓地」とも呼ばれます。

このような墓地は、古くからの習慣に基づいて存在しており、村や集落の共同体意識を反映しています。

ただし、近年では管理している人が高齢化している影響で、集落墓地の管理が難しくなっているケースも増えています。

たとえば、山間部にある村々では、若い世代が都市部に移住して、放置されてしまう墓地が増加しているというNHKニュースもあります。

② 共同で管理

集落墓地は、個人墓地とは違い、地域社会やお墓の所有者たちが共同で管理する墓地です。

この形式は、村や集落が一つの共同体として機能していた時代に、各家庭が協力して墓地を管理するという伝統的な形態に由来しています.

なので、供養をお願いするお寺は決まってるとおろが多いですが、檀家制度はないです。

共同墓地では、墓地の維持や清掃、管理を地域の住民が分担して行っているのが一般的です。

しかし、上述したように管理が十分に行き届かないケースが増えています。

自分たちで清掃などをするので、管理費もとても安かったり無いところもあります

③ 法律上の扱われ方-みなし墓地

共同墓地の多くは、現行の法律「墓埋法(昭和23年)」が施行される以前から存在しており、「みなし墓地」として法律上扱われています。

昭和23年以前からある墓地は、正式な許可を受けなくても、管理者がいなくても、許可をうけたものとみなされているという意味です。

というのも、昭和23年以前には墓地を立てる場所に規制はなく、個人の家や村のはずれにまとめて立てていたんです。

村のはずれや住民たちによって決められた場所にまとめて立てられてる墓地が、集落墓地(共同墓地)です。

ただし、みなし墓地とは言っても、墓地台帳に登録されてるケースもあります。

法律が施行されたときに、登録を推奨されたからです。

なので、まずは墓地台帳を見てみるのが大事です

④ 墓地の所有者や管理者が不明

集落墓地(共同墓地)の大きな課題の一つは、墓地の所有者や管理者が不明であるケースが多い点です。

特に、古くから存在する共同墓地では、長年にわたり管理者が曖昧になっています。

墓じまいや新たに埋葬するときには、管理者のサインや押印が必要になりますので、墓じまいの手続きがなかなか進まないケースが報告されています。

集落墓地での墓じまいをする際には、まずは所有者や管理者の確認が優先です。その後に手続きを進めていきましょう。

上記したように、まずは墓地台帳です

⑤ 使用料や管理料が不明

集落墓地では、使用料や管理料が明確に設定されていなかったり、あいまいな場合が多いです。

特に、古くから続く共同墓地では、使用料が口頭で伝えられるだけで、正式な契約書が存在しないところもあります。

なので、管理者が見つかったとしても、管理料などが未払いで追加費用を請求される可能性もあります。

というのも、両親だけが住んでいて2人とも亡くなった場合、お墓の管理料や使用料などを教えてもらってなかったというケースがほとんどだからです。

まずは管理者を探して、今までのお礼を伝えるとともに、使用料や管理料についての確認を行うのも大切です。

親の分も払わなきゃいけなかった・・・なんてことも

⑥ 区画があいまい

集落墓地(共同墓地)のもう一つの特徴として、墓地内の区画があいまいな点が挙げられます。

これは、墓地の歴史的背景や、管理してきた人たちの引き継ぎが主な原因です。

区画が明確に区分されていないため、墓石の撤去のときに問題が起きたり、隣接するお墓の持ち主との間で争いが生じる可能性もあります。

集落墓地での墓じまいを検討する際には、隣接する墓地とのトラブルを未然に防ぐための準備が必要です。

隣のお墓の方と、かならず連絡を取るのが大事です

【共同墓地の墓じまい】永代供養にする方法

- 費用の内訳と相場

- 費用を抑える方法

- 永代供養にするメリット

- 遺骨の柱数が不明

- 墓じまいしないと無縁仏に

- 【共同墓地】よくあるトラブルと回避策

- おすすめの代行業者3選

費用の内訳と相場

共同墓地(集落墓地)の墓じまいにかかる費用は、普通の墓地の墓じまいの金額とほぼ同じです。

- 手続費用 ~1万円

- 閉眼供養 3万円~(お布施)

- 墓石撤去費用 10万円/㎡~

- 新しい供養先 5万円~

(墓石撤去費用は全国平均です)

お墓の大きさや新しい供養先により、費用は変わってきます。トータルで20万円~200万円くらいです。

費用を抑える方法

トータルで20~200万円かかると聞くとビビってしまいますが、墓じまいのやり方を工夫すれば費用を抑えられます。

費用を抑える方法は、一般のお墓の墓じまいと同じ、次の2ヶ所です。

- 石材店の費用

- 新しい供養先の費用

石材店の費用を抑えるには、複数の石材店や代行業者から相見積もりを取ることです

できるだけ安く、できるだけしっかりした石材店を選ぶのが1つ目のコツです。

新しい供養先の費用は、供養方法の選び方で違ってきます。

新しい供養先の大体の費用はこちらです。

- 一般墓 100万円~

- 納骨堂 50万円~

- 合祀墓 3万円~

- 樹木葬 10万円~

- 散骨 5万円~

(1人分の費用です)

できるだけ費用を抑えるには、永代供養がついてる合祀墓(合葬墓)を選択することです。

1㎡のお墓の中に4人分の遺骨が入ってる場合、3万円の永代供養の合祀墓を選べば、大雑把に計算してトータル費用は次のようになります。

- 手続費用 1万円

- 閉眼供養 3万円(お布施)

- 墓石撤去費用 10万円/㎡

- 新しい供養先 3万円×4人分=12万円

- 合計 26万円

(あくまでも一例で、墓石撤去費用は全国平均です)

あらたにお墓を立てると100万円以上はします。

新しい供養先を見直すだけで、だいぶ費用を抑えられるのがおわかりになるはずです。

遺骨は墓地以外に埋めてはいけないので、必ず新しい供養先が必要になります

永代供養にするメリット

共同墓地(集落墓地)を墓じまいして永代供養にすれば、手続きや管理の負担を大幅に軽減できます。

永代供養とは、遺骨を墓地や寺院で長期間にわたって供養してもらう形式のことで、後継者が不要なため、現代のライフスタイルに合った供養方法として注目されています。

共同墓地からの墓じまいに永代供養を選ぶメリットは次の通りです。

- 管理の手間がかからない

- 費用が明確で経済的

- 選択肢が豊富

- 将来の負担が軽減

永代供養の選択肢としては、次のものがあります

- 合祀墓 3万円~

- 樹木葬 5万円~

- 一般墓 30万円~

- 納骨堂 10万円~

納骨時に料金を支払ってしまえば、それ以降料金は発生しませんのでとても安心して後の供養を任せられます。

永代供養にするデメリット

とはいえ、永代供養するとデメリットになってしまう共同墓地(集落墓地)もあります。

それは、だれもお墓参りにいかない山奥にある集落墓地の場合です。

言い換えれば、わざわざ墓じまいしなくても良いと思われる共同墓地(集落墓地)です。

たとえ無縁墓になっても、荒れ放題でお墓じゃなくなっても、だれにも迷惑をかけないときには、そのままのほうが良いんじゃないでしょうか。

ただ、そういった集落墓地の場合でも、同じ墓地内にあるお墓の所有者たちには、わざわざ墓じまいをしない旨を話しておくのが大切です。

遺骨の柱数が不明

共同墓地(集落墓地)にお墓があるときには、先祖代々の遺骨が入ってるケースが多いので、遺骨の柱数がとても大切になってきます。

というのも、新しい供養先では、遺骨の柱数によって金額が変わってくるからです。

遺骨の状態によってもやらないといけない工程が増えますので、あらかじめ調査してもらうのがたいせつになります。

例えば、ある先祖代々のお墓では、18人以上の遺骨が入っていたため、1,000万円以上の費用がかかると言われてしまったケースがあります。

墓じまいを始めてからではシャレにならないので、一番はじめに調査するのが大切になります。

費用は新しい供養先によって違います

墓じまいしないと無縁仏に

後継者がおらず、墓じまいをしないまま放置すると、お墓が無縁仏化、無縁墓化します。

無縁仏とは、管理や供養を行う人がいなくなったお墓のことを指します。

多くの場合、荒れ放題になって危険小動物の住処になり、付近の住民たちの迷惑になります。

無縁墓になったお墓は、お寺や霊園であれば一定の手続きを踏んで墓石は撤去され、遺骨は合祀されます。

共同墓地なら、だれも撤去できないので、いつまでも荒れ放題のまま残ってしまいます。

そのような無縁墓は各地にあり、大問題になっています。

先祖代々のお墓が荒れ放題になって、周りの人からいろいろ言われるのは、ご先祖様も望んでいないのではないでしょうか

【共同墓地】墓じまいでよくあるトラブルと回避策

共同墓地(集落墓地)の墓じまいでは、普通の墓地とは違ったさまざまなトラブルが発生します。

特に、管理者や所有者が不明な共同墓地(集落墓地)が多いのがネックになるのが多いです。

具体的なトラブルを紹介します。

トラブル1: 管理者や所有者が不明

Aさん一家は、祖父母の代から続く集落墓地に家族の墓を持っていました。

しかし、村を離れて数十年が経ち、家族全員が都市部に移り住んだことで、墓地の管理者との連絡が途絶えていました。

墓じまいを決意したAさんは、墓地の所有者や管理者を探そうとしましたが、連絡先はわからず、手がかりが全くありませんでした。

役所に問い合わせても情報が得られず、手続きが滞り、不安が募りました。

このような場合、まず役所で古い地図や土地登記簿を確認し、土地の所有者が誰であったかを調査します。

また、地元の町内会長や年配の住民に話を聞くことで、かつての管理者や所有者の情報が得られることがあります。

それでも手がかりが得られない場合は、役所に墓じまいの相談をすれば、解決策を教えてくれる可能もあります。

専門家の協力を得ることが、解決の糸口になるでしょう

トラブル2: 親族間の意見の相違

Bさんは、自分が高齢になり、遠方の集落墓地にある家族の墓を管理するのが難しくなったため、墓じまいを考えていました。

しかし、兄弟や親戚に相談したところ、「ご先祖様をないがしろにするのか」「費用の負担はどうするんだ」と反対意見が続出しました。

特に、兄が墓じまいに強く反対し、家族内で深刻な対立が生じました。

まず親族全員で話し合いを行い、それぞれの意見を話す場を作るのが重要です。

特に、墓じまいが必要な理由を丁寧に説明し、全員が納得するまで話し合いましょう。

また、費用負担については、各家庭の負担割合を事前に話し合い、合意を得ることがトラブルを防ぐための鍵です。

必要であれば、第三者の仲裁を依頼することも考慮します

トラブル3: 費用負担の不透明さ

Cさんは、故郷の集落墓地にある祖父母の墓を墓じまいしようと考えました。

しかし、見積もりを取ってみると、最初に提示された金額よりも大幅に高くなっていました。墓石の撤去費用や遺骨の移転費用など、細かい費用が積み重なり、総額が予想を超えてしまいました。

しかも、当初予期していなかった追加費用が次々と発生し、山田さんは頭を抱えました。

墓じまいを計画する際には、事前に複数の業者から見積もりを取り、各費用を細かく確認することが大切です。

見積もりの段階で、追加費用が発生しないように業者に確認し、契約書に詳細を明記してもらいましょう。

また、自治体によっては補助金が出る場合もあるため、役所に問い合わせてみることも有効です

トラブル4: 遺骨の柱数が不明

Dさんは、祖先代々の墓を墓じまいし、新しい霊園に移そうと考えました。

墓石を開けてみると、想定以上に多くの遺骨が見つかり、対応に困りました。

遺骨の柱数が不明だったため、どの遺骨が誰のものなのかがわからず、親族間で混乱が生じました。

遺骨の柱数が不明な場合は、まず墓地を開ける前に事前調査を行い、可能な限り正確な情報を集めることが必要です。

墓地を管理していた年配の親族や地元住民に聞き込みを行うことで、遺骨の由来を特定する手助けになるかもしれません。

また、必要に応じて、専門業者に依頼して遺骨の整理や移転手続きを行うことで、混乱を避けることができます

トラブル5: 墓地の区画や境界が曖昧

Eさんは、祖父母の墓じまいを行うため、石材店に依頼して墓石の撤去を始めました。

しかし、隣接する墓地との境界が曖昧だったため、隣の墓の所有者から「勝手に私の墓地を壊した」と抗議を受けました。

境界線がはっきりしていなかったことが原因で、作業が中断し、トラブルが長期化してしまいました。

墓地の区画や境界が曖昧な場合、隣接する墓地の所有者と話し合い、合意を得た上で作業を進めます。

場合によっては、役所に相談し、正式な測量図を作成してもらうことで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です

墓じまいの代行業者に依頼していれば、こういった悩みや問題も相談して墓じまいを進められます。

おすすめの代行業者を紹介します

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

まとめ:共同墓地の墓じまいの手続きや流れ、費用

この記事のまとめです。

- 共同墓地はお寺や霊園が管理する墓地ではない

- 集落や村が共同で管理する墓地を指す

- 共同墓地は「集落墓地」「村墓地」とも呼ばれる

- 共同墓地の管理が難しくなっている地域が多い

- 共同墓地は地域の共同体意識を反映している

- 過疎化や少子高齢化で放置される墓地が増加中

- 管理が行き届かないケースが増えている

- 共同墓地はみなし墓地として法律上扱われる

- みなし墓地は昭和23年以前から存在する墓地

- みなし墓地でも普通の墓じまい手順が必要

- 共同墓地では所有者や管理者が不明な場合が多い

- 墓じまいの際、管理者の確認が最優先となる

- 使用料や管理料が不明確な場合が多い

- 管理者が見つかっても未払いの可能性がある

- 共同墓地は区画が曖昧である場合が多い

- 墓石撤去時に隣接する墓地とのトラブルが発生しやすい

- 共同墓地には永代供養墓がほとんど存在しない

- 永代供養を希望する場合は別の場所への改葬が必要

- 役所に相談することで墓じまいがスムーズに進む

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要