「お墓を引き継ぎたくない!」

「お墓はいらない」

「お墓をなくしたい」

そう考えてるあなたに、お墓を引き継がなくても良い方法を紹介します。

お墓を引き継ぎたくないとか、引き継げないと考えている方は多いですが、生涯に何回もないことなので、わからないことだらけではないでしょうか。

長男が墓を放棄したらどうなるのか、田舎のお墓を放置するとどうなるのか、墓じまいをするにはどれくらいのお金が必要なのか、法律ではどう定められているのか。

また、娘しかいない家庭や兄弟間でトラブルが起きたら?お墓を継がない選択ができるのか、わからないのが当たり前です。

そこで、お墓を引き継ぐとはどういうことなのかという基本から説明して、どうしたら引き継がなくても済むのかをわかりやすく解説します。

- お墓の承継者はどのように決められるか

- お墓を引き継ぐ義務が誰にあるのか

- 長男は引き継ぐべきなのか

- お墓を引き継がなくても良い方法

お墓を引き継ぎたくない時の基本知識

- お墓は誰が承継するべき?

- お墓を引き継いだ時の負担

- お墓の承継を拒否できる?

- 長男でもお墓を引き継ぐ義務はない

- 娘しかいない家庭のお墓は?

- 兄弟間のお墓相談トラブルと解決策

- お墓を引き継がないための方法

- 墓じまいが必要な理由とは?

- 田舎のお墓を無視して放置するとどうなる?

- お墓を移すべきではないと言われる理由

お墓を承継するのは誰?

お墓を継ぐのは本家の長男だという慣習は、明治時代の家督相続制度によって生まれました。

昭和22年にその家督相続制度が廃止され、お墓は誰でも継げるようになりましたが、現在でもその慣習が頭の中に残ってる方も多いです。

お墓の引き継ぎに関する法律は次の民法第897条です。

この民法の条文から分かる「お墓を継ぐ」とはどういうことなのか、見ていきます。

系譜、祭具及び墳墓=祭祀財産

民法の中に書かれてる系譜とは家系図や過去帳で、祭具は仏壇、位牌です。

墳墓がお墓のことで、その3つを合わせて祭祀財産と呼びます。

これらは、通常の財産とは違って、相続人全員で分けられず、ある特定のひとりが管理して祀っていきます。

この祭祀財産を引き継ぐひとりを祭祀承継者と呼びます。

相続財産と祭祀財産の2種類に分けられます

祭祀承継者が引き継ぐ

祭祀承継者とは、上述した祭祀財産を管理し、家族の代表として先祖の供養を行っていきます。

祭祀承継者は、お墓などの祭祀財産の管理だけでなく、法要や記念日の手配といった宗教的な行事もおこなっていきます。

なので、お墓の修繕の費用や草むしりの労力、法要のひようなどは、ひとりで背負うことになります。

相続財産は相続人で分けますが、祭祀財産はひとりで相続します

祭祀承継者の決め方は?

祭祀承継者は、民法の中で決められてる通り、次の順番で決められます。

- 被相続人の指定

- 慣習に従う

- 家庭裁判所

被相続人とは、今までお墓を守ってきた人です。被相続人の遺言とか言葉があればそれに従って、次にお墓を守ってく人が決まります。

その様な遺言や言葉がないときには、その地域の慣習などを基に、親戚や家族で話し合って決めます。

もしも決まらない場合には、家庭裁判所で決めてもらいます。

親の口約束でも構いません

祭祀承継者はお墓の相続を拒否できない

祭祀承継者に指名されたら、お墓や仏壇などの祭祀財産の引き継ぎを拒否できません。

家や資産や負債は相続放棄すれば、相続できなくなりますが、祭祀財産はそういった相続財産には含まれていない財産なので、拒否できないんです。

ただし、お墓は相続税の課税対象ではないので、相続税が高くなるなどのことはありません。

お墓や仏壇は、必ず誰かに引き継がれる様になっています

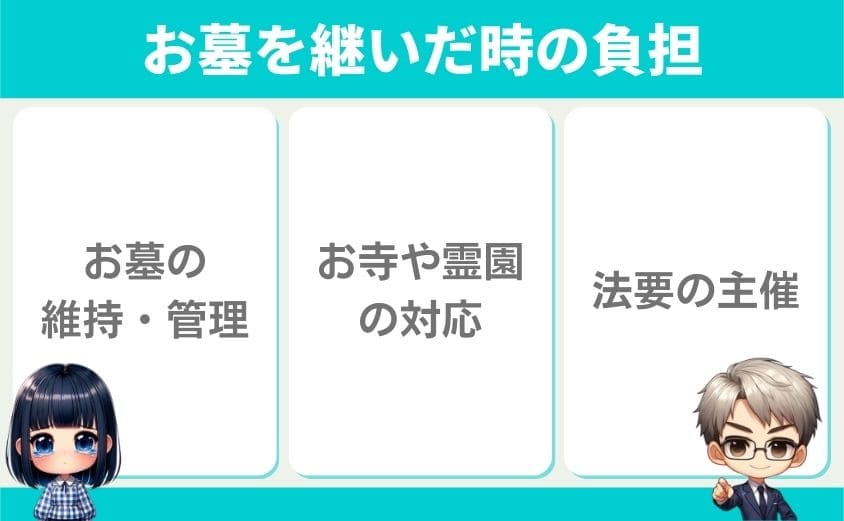

お墓を引き継いだ時の負担

では、お墓などの祭祀財産を引き継ぐと、どういったことをしなければならなくなるのでしょうか?

それには、大きく分けて3種類あります。

お墓や仏壇の維持や管理と、お寺や霊園への対応、法要の主催です。

お墓の維持・管理

お墓の維持・管理とは、つぎのようなものです。

- 墓石の清掃

- 周囲の草刈り

- 墓石の修理

- 定期的なお墓参り

お寺や霊園などでは、周囲の草刈りはしてくれますが、墓地の内部は借りてる人に任されます。

お盆やお彼岸など、最低でも年に2回くらいは清掃や草取りが必要ですし、もしも墓石が破損したら修理が必要です。

お盆やお彼岸に、皆が集まった時にやるところもあります

お寺や霊園への対応

お寺や霊園への対応には次のようなものがあります。

- 年間管理料

- お布施

- 協力金

- 寄付金など

お寺に墓地がある場合、家の中にも仏壇があることが多く、お彼岸や仏壇には各家庭を回ってお経をあげてくれるお寺が多いです。

その際には、5千円とか1万円くらいのお布施が必要になります。

実家に誰も住んでいない時でも、祭祀承継者には連絡が来てるはずです

法要の主催

法要とは、一回忌や三回忌、七回忌などの年忌法要のことです。

年忌法要のときには、お寺や親戚と連絡を取って日時を決め、お供え物や法要後の会食の手配をします。

参列者は「お供え」「供物料」としてお金を包んできてくれますが、お布施や会食の費用は持ち出しです。

法要をするかどうかも、祭祀承継者が決めれます

お墓の承継を拒否できる?

お墓の承継は、決まってしまったら拒否できません。

なので、お墓を引き継ぎたくないときには、かならず「引き継ぎたくない」と言うことが大切です。

ただし、お墓を引き継ぐ人があなたしかいない時は無理です。

また、家庭裁判所であなたが指名されたら、拒否できません。

かならず誰かは引き継がないといけないということです

長男でもお墓を引き継ぐ義務はない~放棄しても良い

一番初めにお伝えした通り、長男でなくてもお墓を引き継ぐのは可能です。

次男や三男でも大丈夫ですし、嫁に行った娘、いとこや甥など、誰でも祭祀承継者になれます。

お墓のことが家族や親戚で問題になったら、まずはみなさんでじっくりと考えて、継ぎたい人がいればその人に引き継いでいくのが大事です。

現代では、一人っ子や長男長女の夫婦が増えてきていて、ひとりでいくつものお墓を面倒見なくてはならなくなってきています。

お墓は長男のものとか、お墓は守っていかなくてはならないといった常識や慣習をまず捨てて、どのようにしていったら幸せに暮らしていけるかを考えるのが大事です。

基本的に、お墓を引き継がない人は、そのお墓には入りません

娘しかいない家庭のお墓は?

上述したように、嫁に行った娘でも、離婚して戻ってきた娘でもお墓を引き継げます。

中には、夫の実家のお墓に入りたくないし、子どもが成人したら離婚するので、自分の実家のお墓に入りたいと願ってる女性もいます。

ただ、そこまでしてお墓を引き継ぐ必要はあるのでしょうか?

小さな娘さんしかいないご家庭では、いずれ嫁に行って夫婦しか残らない可能性はかなり高いです。

そうしたご家庭では、結論を先延ばしせずに、あらかじめお墓の形態を変更していくのも一つの解決策としてアリだと考えられます。

嫁に行ったら、行った先にもお墓があるケースが多いですから、複雑です

兄弟間のお墓相談トラブルと解決策

娘さんしかいないご家庭だけじゃなく、兄弟間でも問題は多く報告されています。

兄弟のだれもがお墓を引き継ぎたくなかったり、回収や墓じまいで多額の費用を請求されたり、いろいろなトラブルが起きています。

これはどのトラブルにも当てはまるのですが、お墓に対する考え方や価値観が人それぞれ違うからです。

解決策はひとつしかないです。それは話し合いで価値観をすり合わせていくことです。

日頃、良く話をしてる夫婦の間でも、考えてることが違ったなんてのはよくあります。

コミュニケーションを取るのが大事です

お墓を引き継がないための方法

あなたがお墓を継がないためには、2つしか方法はないです。

- 他の人に継いでもらう

- 墓じまいして永代供養に

他の人に継いでもらう

あなたがお墓を継ぎたくなくて、他に継げる人がいたら、その人に引き継いでもらうしかありません。

ただし、無理を言ったり騙したりしてはダメです。

あくまでも、お墓を守り祀っていきたいと思う人がいる場合に、その方にお任せするのが大事です。

もちろん、親戚のおじさんとかいとこ、父親の友人でも大丈夫ですが、問題も出てくる可能性があります。

お墓の問題の根本にあるのは、年月です。

それは、人間は平均寿命が80年くらいですが、お墓は1,000年とかたっても全然大丈夫という部分です。

たとえば、「友達だから同じお墓に入っていいよ」と言っても、今はいいかも知れませんが、100年後とか200年後には、「良いよ」といった人のことも、その友達のこともまったくわからないわけです。

それはいとこでも、次男や三男でもおなじことです。今は深い交流があっても、5代先とか10代先になると赤の他人になってしまいます。

なので、お墓に入るのは、祭祀承継者とその配偶者だけにしておいたほうが良いわけです。

もしも誰もいなければ、あなたが我慢して引き継ぐか、墓じまいして永代供養してもらうしか方法はないです

墓じまいして永代供養墓に移動する

もう一つの選択肢は、今の祭祀承継者にお願いして、墓じまいをして遺骨を永代供養墓に移すことです。

永代供養とは、お寺や霊園にあなたの代わりに管理してもらうことです。

永代供養のメリットは、後継者がいない家庭でもお墓の心配をする必要がなくなることです。

なので、今あるお墓は墓じまいしてお墓をなくし、新しく永代供養墓に入れてもらえれば墓地管理者に管理してもらえるので、お墓を引き継ぐ問題は解決できます。

子どもがいない時はもちろん、全員が引き継ぎたくないと言ったら、墓じまいしかないです

墓じまいが必要な理由とは?

墓じまいが必要なのは、「遺骨は必ずどこかで供養しなければいけない」からです。

山奥のお墓で、誰もいかないようなところにあれば別ですが、お寺や霊園にあるお墓はそのままにはしておけません。

いわゆる不良債権と同じで、管理費用や撤去費用がかかるからです。

お墓を撤去するには、10万円/㎡くらいはかかります。

お墓の後継者がいないときには、墓じまいするべきです

田舎のお墓を無視して放置するとどうなる?

田舎の共同墓地などにあるお墓を放置すると、草木が生い茂って荒れ放題になり、いずれ無縁墓になります。

今から10年位前の2013年のニュースですが、熊本県人吉市の私有墓地と市有墓地では、4割以上が無縁墓になってると報道されました。

人吉市の「荒れ墓」は一時、全国に知れ渡った。2013年に市が実施した実態調査の結果が衝撃的だったからだ。それによると、市有と私有の墓地にある市内計1万5128基の墓うち、42.7%が「無縁墓」、つまり「最近お参りされた形跡のない墓」だった。実数にすると6500基近く。瓦屋墓地に限ると、全844基のうち無縁墓は751基に達した。(引用元:Yahooニュース)

無縁墓になっても、そのお墓の中に入ってる人は関係ないですが、まわりの人にしたら大迷惑です。

お墓を引き継ぐ人がいないとわかっていたら、迷惑をかける前に墓じまいをおすすめします。

無視して放置したときの法律はない!だけど裁判は?

墓地管理者がいる霊園や寺院などで、お墓を無視して放置したときの罰則の法律などはありません。

無縁墓になっても、国から罰金を取られたり、罰せられたりすることはないんです。

ただし、お寺や霊園では、無縁墓を撤去する必要があるので、撤去費用や合祀墓の費用、滞納していた管理費用を請求されることがあります。

それは祭祀承継者じゃなく、縁故者にも請求されます。

平成19年の京都地裁では、「撤去費用は使用者側が負担すべき」という判例が出ています。

お墓を移すべきではないと言われる理由

「お墓を移しちゃだめだ」と言われる理由は、多くの場合、言ってる人のわがままです。

なぜかと言うと、自分がお墓を引き継いで守っていくつもりはないけれども、お墓をなくしてもらうのは嫌だと思ってるからです。

そういう方は、「ご先祖様に怒られる」「祟られる」「罰当たり」と平気で言いますが、無視していいです。

もしくは、「わたしには管理していくのがムリなので、代わりにお願いします」と言って祭祀承継者になってもらいましょう。

高齢者になるほど、無意識に押し付けてくるので、注意が必要です

お墓を引き継ぎたくない方には永代供養の合祀墓がおすすめ

- 墓じまいと永代供養は違う

- 墓じまいできる人は?

- 引き継ぐ人がいないときは永代供養の合祀墓

- 墓じまいの流れ

- 新しい供養先の種類と費用

- 仏壇じまいして自宅供養に

墓じまいと永代供養は違う

墓じまいと永代供養はしばしば混同されがちですが、これらは明確に異なります。

墓じまいはいわゆる一般的なお墓をなくすことで、永代供養とは遺骨の管理代行です。

墓じまいとは、お墓をなくすこと

墓じまいとは、「〇〇家之墓」とか「先祖代々の墓」など、いわゆる普通のお墓をなくすことを指します。墓石を撤去するわけです。

ただし、お墓とか墓石は壊して捨てることができますが、その中にある遺骨を捨てることはできません。

昭和23年に施工された「墓地、埋葬等に関する法律」により、遺骨は墓地以外にに埋めなてはならないと決められています。

なので、お墓の墓石は撤去してすてることができても、遺骨は必ずどこかに納骨しなければなりません。

遺骨を捨てたり、物置などに置いといてはいけないんです

永代供養はお墓の管理代行

永代供養とは、納骨先の一つの形態です。

永代供養は、あなたの代わりに遺骨を長期間保管してくれるもので、施設によっては定期的な供養も行ってくれます。

いわば、遺骨の管理代行です。

ただし、永代供養にもいろいろな種類や期間がありますので、事前にしっかりと調べて確認するのが大事です。

お金を払えば、預けっぱなしにできる便利なサービスです

墓じまいできる人は?

墓じまいを行えるのは、祭祀承継者だけです。

もちろん、親戚や家族の意見を聞くのはとても大切ですが、決定できるのは祭祀承継者だけです。

たとえ、周囲の人がすべて墓じまいに反対しても、墓じまいするのは違法でもなんでもありません。

ただし、周囲の合意を得られていないときには、費用とか労力などの協力は望めないので、ひとりでやらないといけません。

皆を納得させてからのほうが、お得です

引き継ぐ人がいないときは永代供養の合祀墓

墓じまいしたあとの納骨先は、永代供養の合祀墓がオススメです。

とういのも、墓じまいするのはお墓を引き継ぐ人がいないわけです。

納骨堂とか樹木葬とかに高いお金を出して遺骨を移したとしても、いずれ誰もその場所にはいけなくなるわけです。

でしたら、わざわざ高い費用を出す必要はなく、永代供養の合祀墓でも十分なわけです。

なので、お墓を引き継ぐ人がいないときには、永代供養の合祀墓しかないです。

あなたがお墓を引き継ぐ前でも、引き継いだ後でも、同じことです

墓じまいの流れ

墓じまいは、次のような流れで行われます。

- 家族や親族と相談

- お寺や霊園と相談

- 石材店を選ぶ

- 改葬許可証をもらう

- 閉眼供養と墓石撤去

- 新しい供養先へ納骨

家族や親族と相談

上述したように、墓じまいは祭祀承継者ひとりで決めれますが、家族や親族の同意が大切です。

もしも同意されないまま始めてしまうと、いろいろなトラブルが起きてしまいます。

各人が納得するまで、じっくりと相談していきましょう。同時に、新しい供養先も決めてしまいます。

納得してもらうには、「墓じまいしたい」とお願いするのではなくて、「どうしましょうか?」という相談の形で話を進めるのがコツです。

お墓を守っていきたいという人がいれば、その人に任せてしまいましょう!

お寺や霊園と相談

お墓がお寺にある場合には、離檀料など、ある程度の反発が予想されます。

お寺に対しても、「後継者がいないんですがどうすればいいですか?」のような相談の形で話を持っていくことです。

そのうえで、お寺の永代供養塔があって、費用が納得できればそこに入れてもらえればいいですし、他の場所に移すのなら、何とかそれを納得してもらいましょう。

霊園や共同墓地の場合は、連絡のみで大丈夫です。

高額な離檀料を請求されても、払う必要や義務はないです

石材店を選ぶ

お寺や霊園に、指定石材店制度がある場合、その石材店にお願いします。

なければ、近所の石材店とかお寺や霊園におすすめの石材店を聞いて、墓じまいの相見積もりをとります。

その際には、かならず現地に行ってお墓を確かめてもらい、遺骨も何個入ってるのかを確かめてもらいます。

費用の全国平均は10万円/㎡ですが、近所の人や年輩の方に評判を確かめてから契約するのをおすすめします。

費用を安く抑えるには、相見積もりが大切です

改葬許可証をもらう

墓じまいには、改葬許可証が必要です。

各自治体のHPから改葬許可申請書をダウンロードして、遺骨の氏名などを記載してから、お墓がある場所の墓地管理者にサイン、押印をもらいます。

さらに、新しい供養先の受入証明書ももらって、まとめて自治体に提出すると、2週間位で改葬許可証がもらえます。

費用は数千円ですが、1遺骨に対して1枚の改葬許可証が必要です。

石材店や代行業者がやってくれるところもあります

閉眼供養と墓石撤去

改葬許可証が発行されたら、墓石の撤去作業に進みます。

僧侶に閉眼供養してもらってから、石材店に墓石の撤去と更地化をしてもらいます。

僧侶が来るので、祭祀承継者や墓じまいの主催者は喪服です。

閉眼供養のお布施は1~5万円くらいです。

新しい供養先へ納骨

取り出した遺骨は、新しい供養場所に移して納骨します。

墓じまい後の納骨の場合、あらためて法要などは行われないことが多いです。

もしも取り出したいコツが水びたしになっていたり、カビがついて汚くなっていたら、業者に頼んで洗骨してもらいます。

どの程度の汚れなら大丈夫なのかなど、詳しいことは新しい供養先にご確認ください。

参考:洗骨サービス

新しい供養先の種類と費用

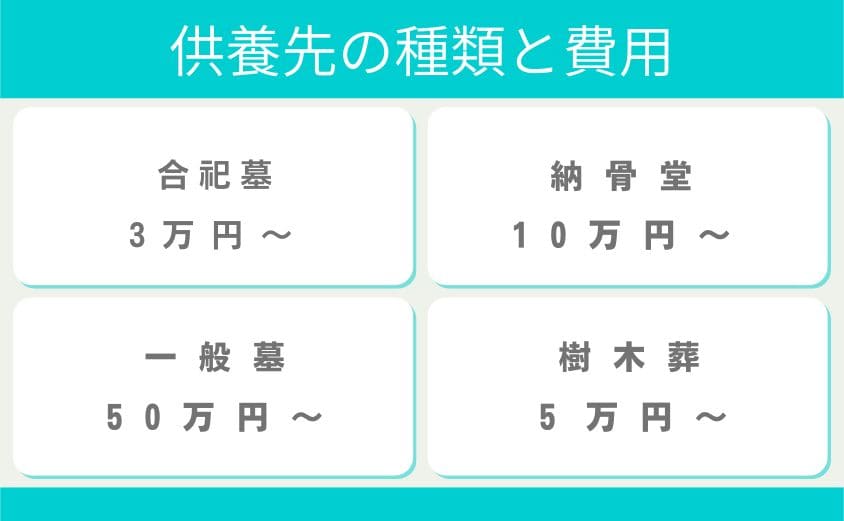

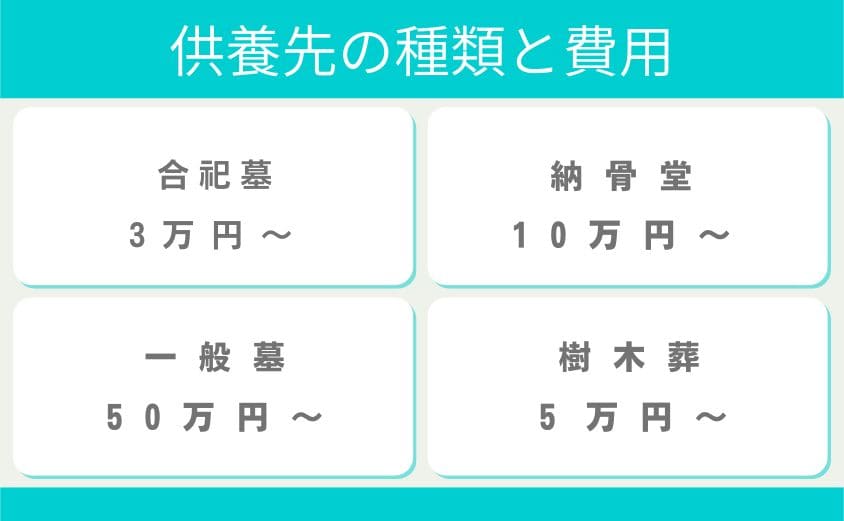

永代供養にも大きく分けて4つの種類があります。

- 合祀墓 3万円~

- 納骨堂 10万円~

- 一般墓 50万円~

- 樹木葬 5万円~

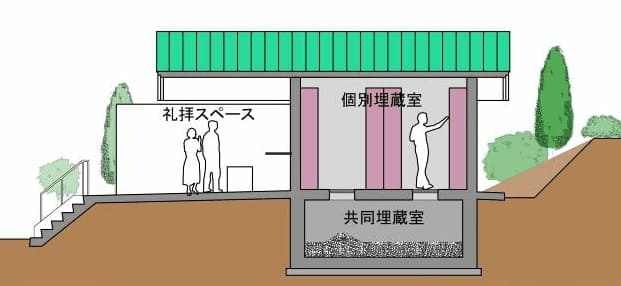

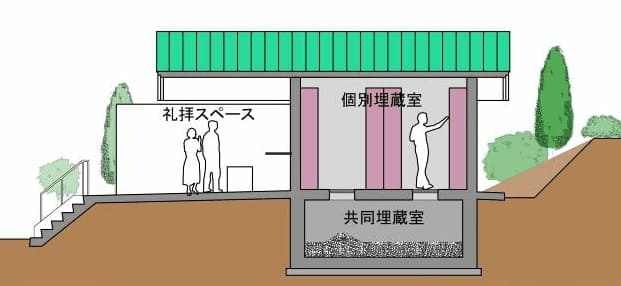

合祀墓 3万円~

合祀墓は、複数の人の遺骨を一つの大きな墓に合葬する供養方法です。1,000柱とか10,000柱など、とても大きな合祀墓もあります。

骨壷の中から遺骨を取り出し骨袋に移してから安置したり、骨壷から直接埋蔵室の中にまくところもあります。

公営の合祀墓の方が料金が安いですが、 倍率が高かったり、住所がないと割高になるところが多いです。

参考:永代供養が3万円から?

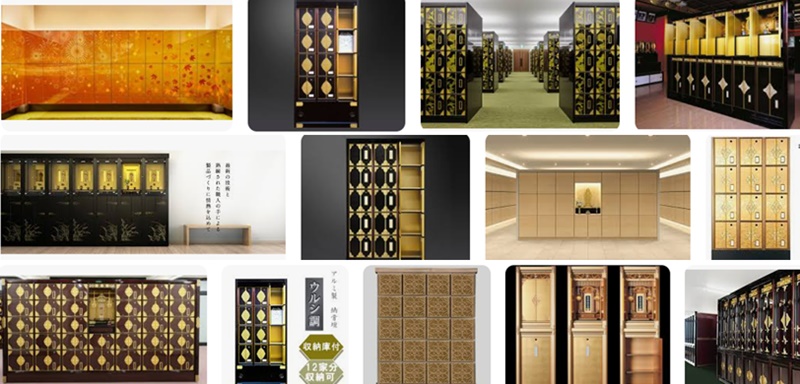

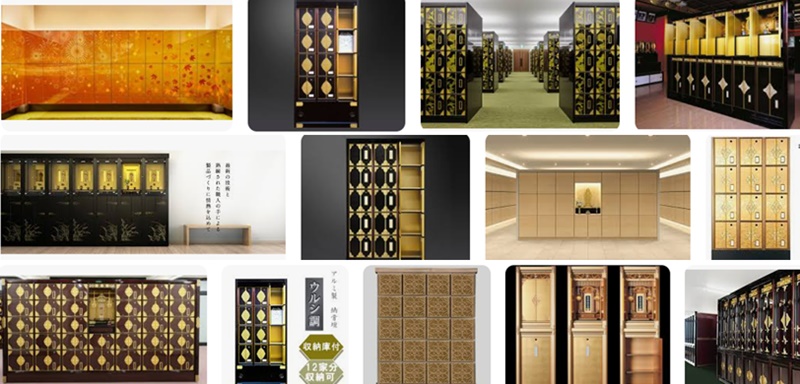

納骨堂 10万円~

納骨堂は屋内に設けられた共同墓地で、ロッカー式の小さなスペースに遺骨を納めます。

通常の納骨堂は、永代使用料を払って年間管理料を毎年納めていきます。

永代供養型納骨堂は、永代使用料と永代管理料を初めに払ってしまうタイプです。ただし、契約年数の33年とか50年とか経つと、合祀されます。

毎年管理料を収めていくタイプの納骨堂が多く、管理料が払い込まれなくなったら合祀されます。

一般墓

外観は一般墓のように見える永代供養墓があります。

主にひとり用か夫婦用で、遺骨が入ってから契約年数が経つと、遺骨は合祀されます。墓石は他の人に貸し出されたり取り壊されます。

普通のお墓より小型が多く、費用も50万円前後からありますので、どうしてもお墓が必要だと思われるようでしたら検討してみてください。

ひとり用か夫婦用が多く、いずれ合祀されるので、墓仕じまいには向いていません。

生前予約してる方が多いです

樹木葬 5万円~

樹木葬は自然に還ることを望む人に適した方法で、遺骨を樹木の下に埋葬します。

埋葬方法で、合祀型、区画型、個別型に別れます。

合祀型は他の多くの方と一緒に埋葬され、区画型は家族や夫婦と同じ区画に埋葬され、個別型は一人ずつ別々に埋葬されます。

また、公園型と里山型に別れています。

公園型は都市部付近にあり、合祀型、区画型、個別型の樹木葬があります。

里山型は一つの山全体が墓地になっていて、一人や家族の遺骨に対して、1本の樹木が植えられます。

区画型と個別型は、契約年数が決まっていて、その年数がすぎれば合祀されます。

合祀型と里山型は永代供養になり、費用は合祀型が一番お安いです。

実は、火葬された遺骨は、表面がセラミック化してるので、500年とか1,000年経たないと自然に還れません

墓じまいの費用は20~200万円くらい

墓じまいの費用をトータルすると、20~200万円くらいになります。

- 行政書類代 数千円

- お布施 3~5万円位

- 撤去費用 10万円/㎡

- 新しい供養先 5~200万円位

今あるお墓が小さなもので、公営の永代供養墓に納骨するのでしたら、20万円くらいでも可能です。

仏壇じまいして自宅供養に

実家の墓じまいするのと同時に、仏壇じまいをするケースが多いです。

仏壇じまいとは、仏壇や位牌、遺影から魂抜き(閉眼供養)をして、処分できるようにすることです。

お墓とは違って、仏壇や位牌は魂抜きさえしてしまえば、ゴミとして処分できるので、実家じまいをする際にはかならずやっておいた方が良いです。

墓じまいすると、手を合わせる場所や心の拠り所がなくなってしまうとよく言われますが、仏壇じまいした後の位牌や遺影を持ち帰って自宅供養できます。

自宅供養とは、ミニ仏壇や簡単な棚などに位牌や遺影を置いて毎日手を合わせることです。そうすることで、気持ちが落ち着きます。

参考:自宅供養のやり方

この自宅供養が一番お得で、一番安心できます

おすすめの代行業者3選

最後に、墓じまいするときに、おすすめの代行業者を3社紹介します。

実際に、これらの業者に依頼した利用者の口コミでは、丁寧な対応と迅速な手続きに満足したとの声が多く寄せられています。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

引用元:わたしたちの墓じまい

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

代行業者には珍しく、離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

公式サイトで詳しいサービス内容や金額をご確認ください。

安心・安全の「イオンの墓じまい」

引用元:イオンのお葬式

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 詳しい金額はこちら /

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

引用元:信頼のお墓のミキワ

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いできます。38,500円~(税込み)です。

公式サイトから詳細をご確認ください。

まとめ:お墓を引き継ぎたくない時の解決策

この記事のまとめです。

- 合祀墓は「ごうしぼ」と読む

- 合祀墓には「合葬墓」「合同墓」「共同墓」などの別名がある

- 共同墓地は地域共同で管理されることも

- 合祀墓は無関係の人の遺骨を一緒に埋蔵する墓

- 入室は納骨時のみ可能で、二度と遺骨を取り出せない

- 合祀墓の初期費用は安く、継続的な管理費も不要

- 公営の合祀墓は特に費用が低い

- 永代供養墓との違いは契約期間の有無

- 合祀墓は複数人が共有する墓で、供養の実施は場所による

- 永代供養は契約期間が過ぎたら合祀される

- 永代供養は預けたお寺が遺骨を管理

- 合祀墓の種類には普通墓形式や納骨堂型がある

- 費用は種類によって大きく異なるが、一般墓より低コスト

- 樹木葬も合祀墓の一形態で、自然環境に優しい

- お墓の後継者問題が合祀墓では問題にならない

- 墓じまいには合祀墓がおすすめ

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要