「お墓から1人だけ移動したい」

「母親の遺骨だけ取り出したい」

「父親だけを手元で供養したい」

こんなお墓の悩みを持ってる方に、お墓の中から1人の遺骨だけ移動する方法を解説します。

先祖代々のお墓の中から、両親の遺骨だけ取り出して近くで供養したいけど・・・

そう思われる方は多いですが、どうしたら良いのかわからない、誰に聞いたら良いのかわからないのではないでしょうか。

そこで、どうしたら1人だけ移動できるのか、その手順や注意点を解説していきます。

- お墓から1人だけ移動する手順

- 改葬許可証の申請方法

- 供養先が異なる場合でも問題ない

- 移動の理由や注意点、トラブル対策

お墓から1人だけ移動するのは可能?

お墓の中に入ってるすべての遺骨を、別な場所に移動することを、墓じまいとか改葬といいます。

すべての遺骨ではなく、特定の遺骨だけを移動するのを、一部改葬と呼びます。

1人だけでも移動は可能?

結論から言うと、一部の遺骨でも全部の遺骨でも改葬可能す。

というのも、役所には墓地台帳があり、ひとりひとりの遺骨が墓地台帳で管理されています。

言ってみれば、お墓は家で、墓地台帳は住民台帳のようなものなので、ひとりでも全員でも引っ越すことは可能なんです。

ただし、勝手にお墓の中から出すことはできず、自治体の役所に申請をして、移動(一部改葬)の許可を得る必要があります。

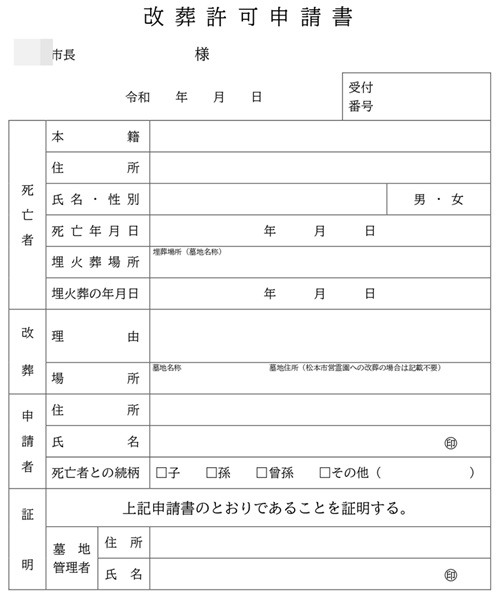

改葬する時の書類とは?

改葬に必要な書類は、改葬許可証と言います。

役場お墓がある自治体の役所に改葬許可申請書を提出して、改葬許可証をもらいます。

改葬許可申請書は、お墓全体ではなくて、1枚につき1人の名前で提出します。

改葬許可申請書は自治体によって違っていて、それぞれの自治体のHPよりダウンロードします。

こちらが、長野県松本市の改葬許可申請書です。

引用元:松本市役所

供養先が違っていても大丈夫

全員分のお骨を取り出して、それぞれ別々の供養先へ移動することも問題ありません。

もちろん、異なる宗教施設や違う方法での供養も可能です。

もちろん、父親や母親の遺骨だけを、お墓から取り出して手元供養したり散骨するのも大丈夫です。

供養先が違っていても良い理由は、誰にでも信教の自由があるからです。

お墓を移すのは良くないと言われるけど?

お寺からお墓の移動が良くないと言われることもありますが、法律的にも宗教上も、まったく問題ありません。

お寺がそう言うのは、お墓や檀家が収入源だから・・・と思ってください。

そもそも、お墓の移動が一部で敬遠される理由は、伝統や先祖の霊を動かすことへの心のなかの抵抗感からです。

でも、お墓が遠くて年に1回しかお墓参りに来ないよりも、近くに移して、何回も来てくれたほうがご先祖様たちも喜ぶはずです。

心のなかの抵抗感は単なるホラーやオカルトの見すぎです

仏教でのお墓の意味とは?

多くの仏教宗派では、人が亡くなったら浄土に行くことになってます。いわゆるあの世です。

つまりお墓には、いないんです。

お墓は今いる世界とあの世をつなぐ入口みたいなものと考えたらどうでしょうか。

お経の中にも「お墓を立てて供養しなさい」とあります。実際に目で見れる形で・・ということです。(参考:國相寺)

実際にお墓の中に遺骨が入ってると、お墓にいる実感が持てるので、手を合わせやすいですよね。

でも、「そこに私はいません。眠ってなんかいません」ということです。

ただし、誰にも言わずに遺骨を取り出すのはダメです

基本的にお墓は祭祀承継者のもの

さらに、改葬許可証を取ったからと言って、勝手に持ち出すことはできません。

お墓を受け継いで守ってる祭祀承継者の許可が必要なんです。

祭祀承継者と祭祀財産とは?

祭祀承継者とは、先祖から受け継がれている祭祀財産(お墓、位牌、家系図、仏壇など)を引き継いで、守り供養していく人のことです。

かつては長男が相続財産の家を引き継ぐのが当たり前だったで、お墓なども長男が守るものだと考えられていました。

民法には明確な規定がないため、今では亡くなった人が指定したり地域の慣習に従って、祭祀承継者を決めています。

実は、祭祀承継者は直系親族である必要はなく、嫁に行った次女や姪や甥など、誰でも良いです。決まらないときには裁判で決定されることも。

祭祀承継者をしらべるには、親戚やお寺、霊園に聞くことです。

この仕組みは、祭祀承継者が先祖の供養や墓地の管理を行う責任を持つためす。

あなたが祭祀承継者なら問題ないですが、祭祀承継者が本家の長男だとか、親戚の家の敷地内にお墓がある場合は、「遺骨を出させてください」とお願いします。

まず反対されることはないですが、もしも反対されたら移動できません。

お墓の管理権や所有権は祭祀承継者にあると、民法897条で決まっています

祭祀承継者は1人だけで、その人の意思だけで適切な管理や移動を決められるんです。

では、具体的にどのように移動するのか、その手順を見ていきましょう

お墓から1人だけ移動する手順

1. 継者に遺骨の移動の許可をもらう

あなたが祭祀承継者じゃない場合、祭祀承継者に遺骨の移動について了解を得ることがいちばん大切です。

祭祀承継者は遺骨の管理責任者であり、その同意がなければ手続きは絶対に進められません。

事前にしっかりと説明し、納得してもらうことが必要です。

もちろん、費用はすべてあなた持ちで、祭祀承継者には事後のお礼も必ず必要です。

今まで管理してきてもらったお礼ですね

2. 墓地管理者に伝える

次に、現在のお墓の管理者に対して遺骨の移動を伝えます。

管理者とはお寺や霊園、自治体などで、墓地全体を管理している人です。私有地の墓地なら祭祀承継者です。

墓地管理者から埋蔵証明書をもらいます。自治体によっては改葬許可申請書にサインと捺印をしてもらいます。

遺骨の移動が法的に認められるためには、管理者の同意が必要です。

3. 新しい供養先と契約して受入許可証をもらう

次に、新しい供養先と契約を結び、受入許可証を取得します。

受け入れ許可証がないと、お墓から遺骨を取り出せません。

遺骨をちゃんと埋葬するためです。

ただし、散骨や手元供養の場合、受入許可証をもらう場所がありません。

「改葬許可申請書」の「遺骨受け入れ先記入欄」の記載を、「自宅」や「散骨」と書いて提出します。

4. 改葬許可証の申請、発行

役場に次の3つの書類を提出し、市区町村役場から改葬許可証発行してもらいます。

- 改葬許可申請書

- 埋蔵証明書

- 受入証明書

改葬許可証をもらってからはじめて、お墓の中の遺骨を取り出すことができます。

改葬許可書の取得は法的に必須であり、これがなければ遺骨の移動は認められません。

散骨や手元供養の場合も、いずれお墓に納めるかもしれませんので、大事に取っておきましょう。

5. お墓から骨壺を取り出す

改葬許可証が取得できたら、遺骨や骨壺を現在のお墓から取り出します。

通常、お墓のふたは素人でも開けれますし、セメントや接着剤で固めてあってもドライバーなどで開けれます。

ただし、石で出来ていて重量もあるので、怪我をしたり壊したりする可能性もあります。

タオルなどでしっかりと養生してから、手袋をつけるなどして慎重に作業してください。

バールなどの工具があったほうが良いです

石材店に頼むのもアリ

もしも自分で開けられそうもなかったり、傷つけてしまいそうな場合は、石材店にお願いしましょう。

ユーチューブで「お墓 開け方」で検索するとたくさん出てきますので、参考にしてみてください。

誰のものかわからない場合も

気をつけなければいけないのは、誰の骨壷かわからない可能性があるということです。

骨壷には名前を書くところがないし、後から取り出すことを考えてないので、何もせずそのまま入れるケースが多いです。

書かれてる場合は、蓋の裏側が多いです。

また、骨壷から遺骨を出してお墓の中の地面にまいてしまう地域や宗派もあります。

名前がなかったり、すでにまかれていたら、あきらめるしかありません

6. 納骨する

最後に、新しい供養先に遺骨を納骨します。

新しい供養先まではあなたが持っていきます。郵送で、車で、電車で、いろいろな方法があります。

これで1人の遺骨だけを移動する手続きは完了です。

祭祀承継者に工事完了の報告をして、お礼をわたしましょう。

お墓から1人だけ移動する時にかかる費用

1人だけ移動する時の費用の内訳

お墓の中から1人だけ移動する時の費用の内訳はこちらです。

- 行政書類代 数千円

- 墓地管理者 0~数百円

- 石材店 0~1万円

- 新しい供養先 3万円~

行政手続きにかかる費用

行政手続きには、次の書類が必要です。

- 改葬許可申請書 0円

- 埋葬証明書 0~数百円

- 受入証明書 数百円

改葬許可申請書は、上述したように、自治他のHPよりダウンロードできます。

埋葬証明書は、現在の墓地管理者からもらいます。数百円かかったり、改葬許可申請書にサインと押印で済む場合があります。

受入証明書は、新しい供養先からもらい、数百円のところが多いです。

3つの書類を揃えたら、自治体の窓口に提出します。申請費用として数百円かかります。

全部合わせても数千円で済みます。

墓じまいするときには、人数分かかるので数千円になります

墓地管理者に払う費用やお布施

墓地管理者(お寺や霊園)には、基本的に費用は必要ないです。

連絡だけで大丈夫です。

墓じまいではないので、閉眼供養も他のお経も必要ないからです。

ただし、埋葬証明書が有料(数百円)な場合もあります。

石材店に払う費用

1人だけ移動する際には、石材店は必要ない事が多いです。

というのも、通常のお墓のふたは素人でも開けれますし、セメントや接着剤で固めてあってもドライバーなどで開けれるからです。

ただし、簡単に開けれそうもないときや、傷を絶対につけたくない時には、石材店に頼むことをおすすめします。

費用は、2万円くらいを考えておけば大丈夫です。

指定石材店があれば、そこに頼みます

指定石材店制度とは?

協力石材店ともいいます。

お寺の墓地や霊園を作るときに、お金や施工を協力した石材店のことで、協力する代わりに専属の石材店のようになっています。

指定石材店制度がある場所では、基本的に、ほかの石材店が入れません。

新しい供養先に払う費用

供養方法によって費用はかなり違ってきます。

一般的な供養先としては、5つあり、それぞれの費用はこちらです。

- 一般墓 100万円~

- 合祀墓 3万円~

- 樹木葬 5万円~

- 散骨 5万円~

- 自宅供養 1万円~

合祀墓の永代供養が一番安いです

1人だけと全部の移動費用、どっちが安い?

1人だけの移動をする時の費用は、当然ですが、全部移動する費用より安いです。

というのは、墓石撤去工事の費用と、お寺へのお布施の費用がないからです。

書類代も数千円しかかかりませんので、ほとんど、新しい供養先に支払う費用だけで移動できます。

もしも近くで供養していきたいのでしたら、1人だけ移動するのを考えてみるのをおすすめします。

お墓から1人だけ移動する具体的な理由

お墓を移動しようと思うのにも、いろいろな理由があります。

わたしが見たり聞いたりした具体例を紹介します。

遠いところに置いておくのは・・・

ある60代の男性は、実家が九州で住んでるところが東京でした。

先祖代々のお墓が実家にありましたが、その実家には誰も住んでいませんでした。

お墓参りするだけで交通費や宿泊費がかかってしまい、頻繁にお参りするのが難しいので、近くに移動することを決意されました。

この男性は、先祖代々のお骨は合葬墓に、父親と母親のお骨だけを東京に持ってきて供養されました。

顔も知らない先祖は・・・という方も多いです

お寺と縁を切りたい

地方に住む50代の男性はちょっと離れたところのお寺にお墓を持っていました。

ただ、そのお寺の住職が代替わりして、若い住職になりました。

その途端、若い住職はお金のことを言い出したり、態度や話し方が上から目線になって、それが嫌になった男性は引っ越しを決断されました。

引っ越しの理由は「遠いから」という一点で、墓じまいをして、合祀墓と樹木葬に納骨されました。

お寺と縁を切りたいときも、理由の一つです

親戚と縁を切って先祖の墓から移動したい

ある地方の田舎に、実家と両親の遺骨と、先祖代々のお墓を持つ50代女性のケースです。

その女性は一人娘で兄弟がおらず、結婚して東京にでてきました。その村にすむ親戚とは昔に仲違いをして疎遠でした。

その女性はお墓参りに行くのは良かったのですが、親戚がいるその村に行きたくないと昔から思っていて一部改葬されました。

先祖の遺骨はそのままのお墓で親戚に頼み、両親だけを東京の納骨堂に入れました。

親戚との関係が良くないときもお墓の引っ越しはアリです

親戚が祭祀承継者になってる

20代のときに母親が亡くなって、しばらくして地方から東京に出てきた30代女性のケースです。

子連れのバツイチだった母親は、昔からある先祖代々の墓に入れられてしまいました。

そのお墓は血の繋がらない兄が管理していたのですが、あまり仲が良くなかったので、母親の遺骨だけを手元に持ってこられました。

本人が祭祀承継者じゃない場合、祭祀承継者の了承を得ることが難しい場合もあります。

祭祀承継者には今までのお礼もしなければなりません

経済的な負担をなくしたい

ある地方に住む60代男性は、お寺にあるお墓を継ぎましたが、関心はまったくなかったと言います。

そこのお寺の住職から年間管理料や法事の話を聞いて、その金額にびっくりして墓じまいを考えられました。

自分の子供達にも迷惑をかけれないと思った男性は、両親は公営の樹木葬に、先祖は公営の合葬墓に入れました。

将来の経済的な負担を減らすために、お墓の移動を考えることはとても大事なことです。

遺骨の供養先は、全部一緒じゃなくても大丈夫です

お墓から1人移動するのによくあるトラブルと注意点

お墓の移動に関するトラブルや対策、注意点などを紹介します。

遺骨の数と納骨スペース

多くの人が見落としがちなのが、遺骨の数と納骨スペースです。スペースがないと納骨できません。

たとえば、2人分のスペースしか無い納骨堂に引っ越しする際、先祖代々のお墓の中に10人以上の遺骨があったら、絶対無理ですよね。

今は大丈夫だけど、自分たちはどうするの?っていう笑えない話もあります。

引っ越し(改葬)する前に、遺骨の数とスペースを確認しておきましょう。

お墓の中の骨壺を確認するには?

お墓の中の骨壺を確認するには、お墓の手前にあるふた(拝石)をあけます。

石材店でなくても、あなた自身で開けれますし法的に問題ないです。

ただし、接着剤(モルタルなど)が着いていたり、壊してしまったらマズイので、石材店に頼むのが無難です。

また何かあるといけないので、お寺にも願いして、蓋を開けるためのお祓い供養をしてもらうことです。

どうなってるのか確認できたら、元通りにして改葬申請をしていくことです。

骨壺の取り扱い方

遺骨を移動する際には、骨壺の取り扱いに注意が必要です。

破損しないように丁寧に扱うのは当たり前ですが、明らかに骨壺だと思われる形で持ち運ぶのも違和感があります。

骨壺は郵送もできますので、割れないようにしっかりと養生して送ることです。

もしも割れたら?

もしも骨壺が割れてしまったり、はじめから割れていた場合は、すみやかに新しい骨壺に移し替えます。

あたらしい骨壺は、専門業者(石材店、葬儀社、お寺など)に依頼して用意します。

入れ替える方法もその時に聞いておくことです。

お墓の中で水浸しになっていたり、割れてたり、虫がいるのはとても普通のことです。

骨壺じゃない場合も

関西では、お墓の中に骨壺がない場合があります。

宗派にもよりますが、お墓のカロート(納骨室)内の土の上に、ご遺骨を直にまいているんです。もしくは麻袋に入れています。

カロートがいっぱいになったときに、昔のご遺骨をカロート内の土にまくこともよくあります。

その際には、カロート内の土を新たな供養先に持っていったり、残ってる遺骨を当人の分だとみなして、あたらしい骨壺に入れて供養することがあります。

お寺や霊園の管理者だったら、そのことはわかってるので事前に聞いておくことです。

墓地の使用権は転売・譲渡不可

墓地の使用権は転売や譲渡が認められていません。

使用権は利用者に限られ、他人に譲渡することはできません。

墓地の使用権は、墓地管理者との契約に基づいています。

このため、使用権の譲渡や転売は法律で禁止されており、違反すると契約が無効となります 。

離檀料がかかるかも

お寺から離れる際に、「離檀料を・・」と言われることがあります。

離檀料とは檀家を離れるためのお布施と言われていますが、本来、そんなものはなかったので払わなくても大丈夫です。

ただ、どうしても払わないといけないようなら、お寺に対する今までの感謝の意を込めて、数万円から十万円くらいのお布施で大丈夫です。

もしも高額な離檀料(10万円以上)請求されたら、とりあえず弁護士やそのお寺の総本山などに確認することです。

基本的に、離檀料は法律でも決められていません。

お墓を移す時期も大切

お墓を移す時期も大切です。

- 命日

- 定年退職した

- 供養する時間と手間ができた

- 誰かが亡くなった

こういったタイミングで話をすると、受け入れられやすいです。

相談される側も、納得できる理由があれば断りにくいので、相手の状況を見ながら計画を立てることが大切です。

まとめ:お墓から1人だけ移動するのはOK?

この記事のまとめです。

- 遺骨の引っ越しは改葬と呼ばれる

- お墓から1人だけ移動することは可能

- 改葬許可証で1人だけの移動ができる

- 供養先が違っても問題ない

- 個別の供養も可能

- お墓の移動は法律上も宗教上も問題ない

- お墓の管理権は祭祀承継者にある

- 遠方のお墓を近くに移動したい人が多い

- お寺との関係を解消するための移動もある

- 親戚との関係でお墓を移動することも

- 経済的な負担を減らす理由もある

- お墓を継ぐ人がいないときは、合祀墓

- 分骨や一部改葬も可能で柔軟に対応できる

- 親戚が祭祀承継者の場合、許可をもらう

- 祭祀承継者じゃなければ勝手にできない

- 移動の際には祭祀承継者への了解が必要

- 新しい供養先から受入証明書を取得する

- 改葬許可証がなければ墓じまいできない

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要