「お墓はいらない」

「遺骨はどうしよう?」

「墓じまいしたい」

お墓いらないけど、お墓の中の遺骨をどうしたら良いのか悩まれている方に、永代供養の方法を紹介します。

遺骨は勝手に捨てたり、物置に置いといたり、勝手に散骨するのは違法です

近年お墓を持たない人が多いとニュースになっています。

実は、そういう方たちは、お墓が必要ない永代供養や樹木葬、合葬墓とか、遺骨を海などにまく散骨や手元供養を選んでいます。

この記事では、そういったお墓を持たない遺骨の供養方法を紹介します。

最後まで読んでもらえれば、お墓や遺骨の悩みを解決できて、毎日楽しく暮らしていけます。

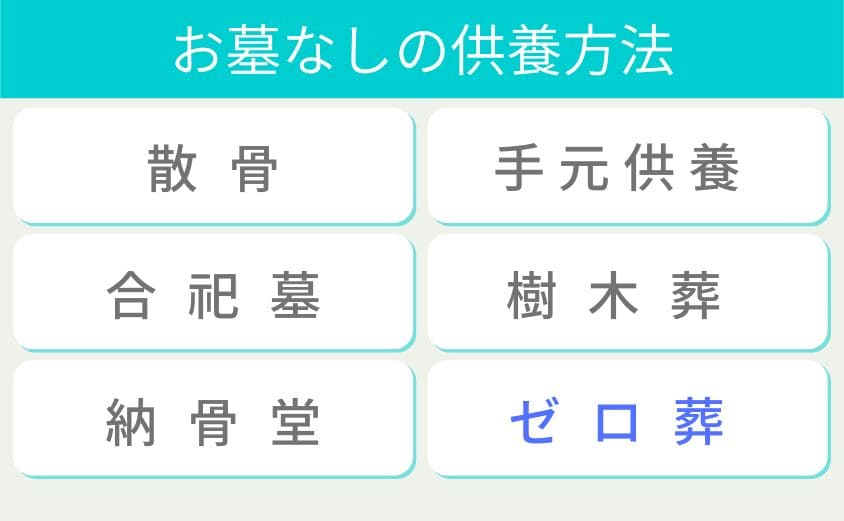

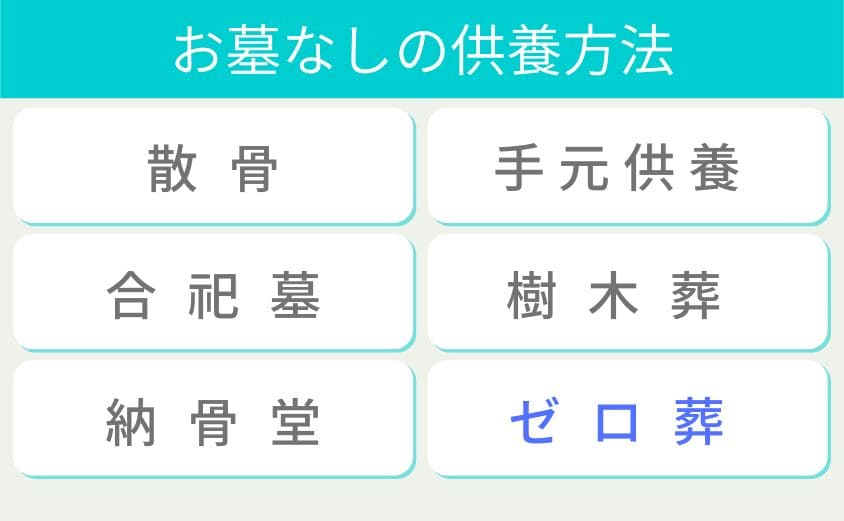

- お墓がいらない人の供養方法

- 散骨や手元供養、樹木葬、永代供養の方法

- 葬式もしない、墓もいらないときの知恵

- 供養方法の選び方とこれからのお墓のあり方

お墓いらないけど・・・遺骨はどうする?

- お墓を持たない割合が増えてる?

- 遺骨を家に置きっぱなしにしていいですか?

- 遺骨を供養してくれる選択肢は6つ

- 散骨とは?

- 手元供養とは?

- 合祀墓とは?

- 樹木葬とは?

- 納骨堂とは?

- ゼロ葬って火葬後の骨がいらない

お墓を持たない割合が増えてる?

2024年現在、お墓を持たない人の割合は確実に増えてきています。

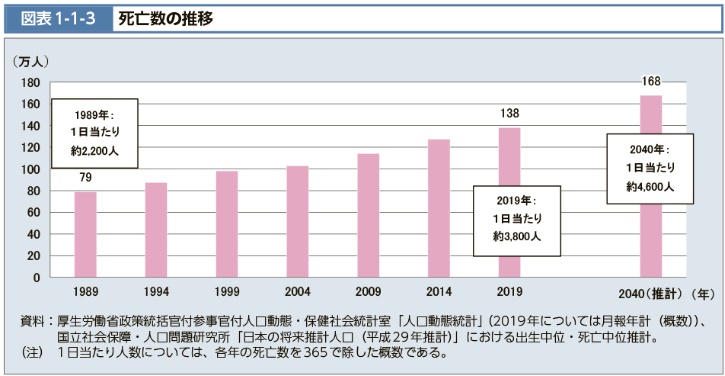

こちらは厚労省の死亡者数の統計です。

引用元:厚労省

2019年の調査ですが、1989年からの統計を見ると、亡くなる方は確実に増えています。2040年には、2019年の1.2倍なる見込みです。

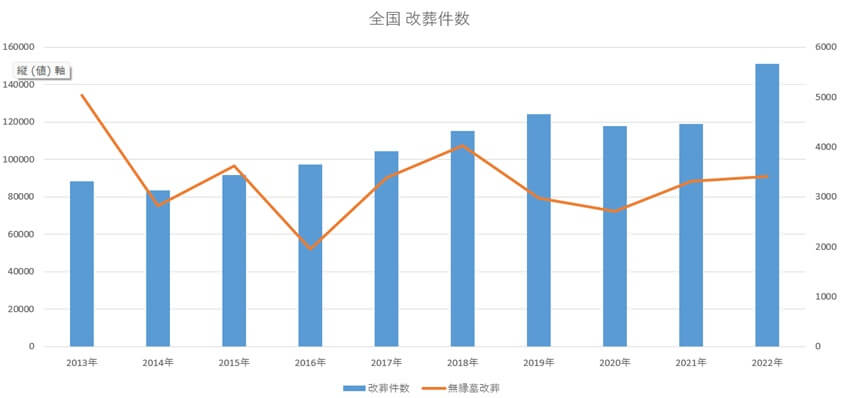

それに対してこちらは、全国の墓じまいの件数です。

引用元:政府統計の総合窓口

2020年と2021年は感染症の影響で下がりましたが、2022年にはその分更に増えています。

亡くなる方が増えるのに対して、逆に、お墓の数は減ってるわけです。

経済的な理由やお墓を次ぐ人がいないなどの理由などから、お墓いらない人は確実に増えてきています。

遺骨を家に置きっぱなしにしていいですか?

では、お墓がない人は、遺骨を家に置きっぱなしにしてるのでしょうか?

法律では、遺骨は簡単に捨てたり、勝手に埋めたりするのは禁止されています。

この法律があるため、遺骨はかならずどこかに納骨しないといけません。

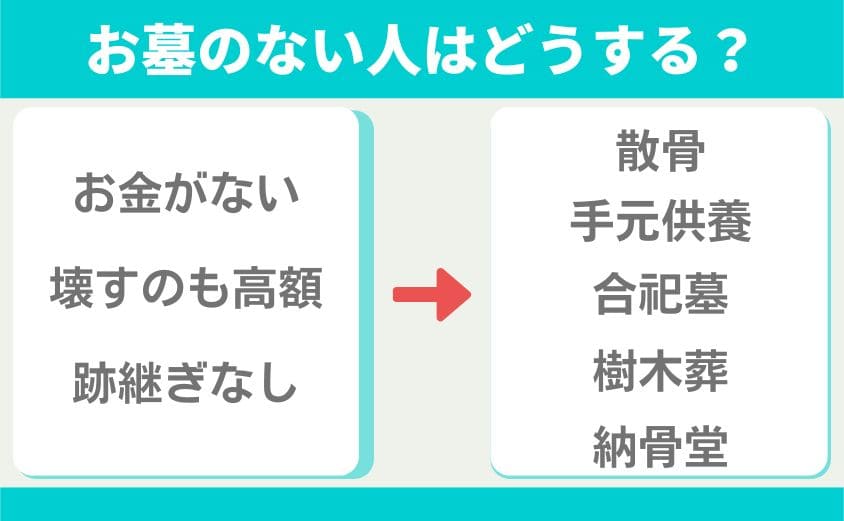

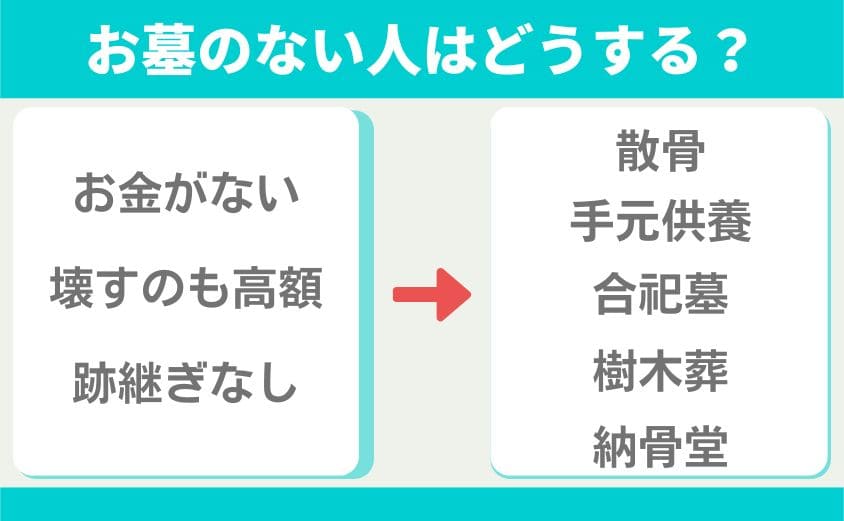

そこで、考えられる選択肢は5つです。

遺骨を供養してくれる供養先は5つ+α

お墓を持たずに、お墓代わりに供養する方法は6つあります。

- 散骨 お墓はない、5~30万円

- 手元供養 お墓はなく、仏壇や位牌、1万円位

- 合葬墓 他の人と共有のお墓、3~20万円

- 樹木葬 他の人と共有のお墓、5万円~

- 納骨堂 お墓ではなく納骨スペース、2~100万円

- ゼロ葬 葬式後に遺骨を引き取らない

散骨と手元供養は、実際のお墓はありません。

合祀墓と樹木葬は、個人のお墓の代わりに共有のシンボルや石碑などに手を合わせます。

納骨堂はお墓代わりの仏壇のようなものです。

ゼロ葬は、火葬された後に遺骨を引き取らない方法で、自治体によって不可能な場合があります。

散骨とは?

散骨は、遺骨を粉末状にし、海や山などの自然に撒く供養方法です。墓地や墓石は必要なく、お墓がいりません。

近年、自然志向の強い方や、従来の墓地にこだわらない方に選ばれることが増えています。

山に撒くのはかなり難しいので、ほとんどの方が海洋散骨をされています。

散骨し終わったら、二度と散骨場所にはいかないことが多く、仏壇などで法要を行います。

散骨の種類

散骨には、海洋散骨、山林散骨、空中散骨などの種類があります。

それぞれ、海、山林、高空や宇宙などにパウダー状の遺骨をまく方法です。

素人が勝手に遺骨をまくのはかなり難しいので、それぞれの業者に頼んで散骨してもらいます。

散骨の費用

散骨の費用は、選ぶ方法や場所により異なりますが、一般的には5万~30万円程度(1人分)が相場です。

海洋散骨が最も一般的であり、比較的安価に行えることから人気があります。

海洋散骨も、本人が船に乗るタイプと、船をチャーターするタイプ、業者に変わりに撒いてもらうタイプの3タイプがあり、業者に頼むのが一番安価です。

ただし、料金は1人分(1柱分)なので、先祖代々のお墓の中に入ってる遺骨を全部散骨するのはちょっと難しいです。

その他の注意点はこちらを参考にしてください。

参考:散骨はよくない?

手元供養(自宅供養)とは?

手元供養(自宅供養)とは、遺骨の全部もしくは分骨した一部を自宅に保管して供養する方法です。

保管する場所は仏壇などが一般的で、身近に遺骨があることで安心して供養できる感じがあります。

ただ、すぐ近くにずっと遺骨があることで、執着しすぎていつまでも忘れられなくなってしまう可能性があります。

逆に、先祖代々の遺骨が家の仏壇にあるというのは、何代も離れた世代にとっては、ちょっと精神的に厳しいものがあります。

また、当然ですが、分骨しても全骨でもいつかは納骨しないといけません。

仏壇がある場合、全骨なら何も必要ないですし、分骨ならニ骨壺ぐらいですので、1万円位で十分間に合います。

合祀墓(合葬墓)とは?

合祀墓(合葬墓)は、血縁関係のない人の遺骨を一つの墓にまとめて埋葬する供養方法で、新たなお墓は必要ありません。

他の遺骨と一緒に埋葬されるため、多くの方と1つの墓石を共有する供養方法です。

合葬墓の種類と特徴

合葬墓には、3つのタイプがあります。

- 寺院合葬墓

- 民間霊園合葬墓

- 公営墓地合葬墓

寺院合葬墓はお寺で運営されている合葬墓で、住職による法要や読経で供養していってもらえます。

民間霊園の合葬墓は、一般社団法人や一般財団法人などの公益法人が運営しています。

公営墓地の合葬墓は自治体が運営していて、献花式などの供養が行われます。

いずれにせよ、永代供養されます。

お墓の後継者がいなくても良いってことですね

合葬墓の費用

合葬墓の費用は、3万~20万円程度と比較的安価であり、永代供養と管理費が含まれています。

永代供養とは、一番初めにお金を払っておけば、後からお墓の管理費や共益費を請求されることはない方法です。

これにより、後継者のいない家庭でも安心して利用することができます。

合葬墓は、初期費用が抑えられるため、経済的な負担を軽減できる点が大きな魅力です。

合葬墓のメリットとデメリット

合葬墓の最大のメリットは、費用が安く、管理の手間がかからない点です。

デメリットは、他の遺骨と一緒に埋葬されるため、二度と取り出せませんし、個別の供養やお参りが難しくなります。

家族や親族との合意を得るのが大切です。

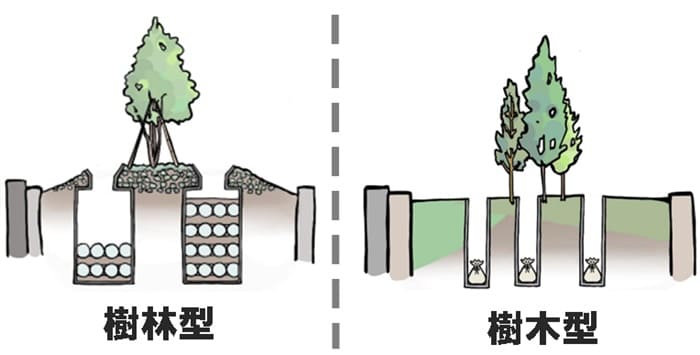

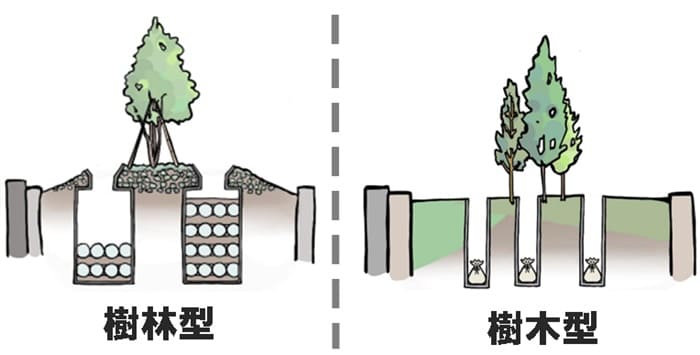

樹木葬とは?

樹木葬は、自然回帰を願う方にとって魅力的な供養方法で、墓石の代わりに樹木や草花をシンボルとする埋葬スタイルです。

樹木葬は、墓地の代わりに自然環境の中に遺骨を埋葬する方法で、桜やハナミズキ、ヤマツツジ、サルスベリなどが用いられます。

樹木葬にも合祀墓と個人墓があります。

樹木葬の種類と特徴

樹木葬には、樹木型と樹林型があります。

樹木型は個別式の埋蔵で、樹林型は合葬タイプです。

どちらも骨壺から題して袋に入れて埋蔵されるので、二度と取り出すことのは不可能です。

樹木葬の費用

樹木葬の費用は、場所や樹木の種類、埋葬方法によって異なりますが、一般的に5万円から80万円程度の範囲内です。

樹木型の個別区画を持つタイプは高額になりますが、樹林型の共同埋葬タイプの場合は比較的安価です。

合葬墓と同様に、初めにお金を払えばその後もずっと管理していってもらえます。

樹木葬と行っても、いろいろなタイプがあります

樹木葬のメリットとデメリット

樹木葬の最大のメリットは、自然回帰を実現しつつ、環境に優しい供養方法である点です。

さらに、費用が比較的安価で、個別の墓地のように維持管理が不要であるため、将来的な負担が少ない点も挙げられます。

一方で、デメリットとしては、遺骨を取り出して見れないというポイントです。

納骨堂とは?

納骨堂は、骨壺を保管するためのロッカー型の専用施設で、都市部に住む人々に特に人気があります。

納骨堂の特徴は、個別の墓地ではなくスペースを購入するため、墓石が必要ない点です。

かつては葬儀が終わった後に、遺骨の一時預かりをしてた場所でしたが、今では長期収蔵をお願いできる納骨堂が増えてきています。

ただし、契約終了とともに、合祀される納骨堂が多いです。

何十年後かに合祀されるまでは、手を合わせる場所があるってことです

納骨堂の種類とその特徴

納骨堂には、短期収蔵と長期収蔵、更新式の3タイプがあります。

短期収蔵は3年とか5年で、長期収蔵は10~30年間収蔵されたのち、合葬されます。

更新式は、毎年管理費を払って更新していくタイプと、一定期間(30年とか)経った後に再び管理費を払って更新するタイプがあります。

更新がストップされれば、合葬されます。

管理料が滞納されても合祀されます

納骨堂の費用

納骨堂の費用は、施設の立地や形式、供養内容によって異なりますが、一般的には2万~100万円です。

ロッカータイプの簡素なものは低価格ですが、個別のスペースを持つ高級な納骨堂では、100万円以上の費用がかかる場合もあります。

納骨堂を選ぶ際には、初期費用だけでなく、維持管理費や、供養にかかる追加費用についても考慮することが重要です。

韓国ドラマによく出てくるタイプのもので、ピンキリです

納骨堂のメリットとデメリット

納骨堂のメリットは、都市部に住む人々にとって、アクセスが良く、土地が必要じゃない点です。

また、管理が簡単で、霊園のように広いスペースを必要としないため、コンパクトに供養を行えます。

デメリットではないですが、納骨堂内に入っていけないところもあるので、納骨スペースまで入って行けてお線香をあげれるのかを確認するのが大事です。

ゼロ葬って火葬後の骨がいらない?

墓じまいには関係ないのですが、ゼロ葬と呼ばれるものもあります。

ゼロ葬とは、火葬後に遺族が遺骨を引き取らない葬儀のことで、宗教学者の島田巳氏の「0葬-あっさり死ぬ」(2014年出版)が元になった言葉です。

火葬場で所定の書面に署名と押印すればゼロ葬が可能ですが、すべての自治体で対応してるわけでは無いでの注意です。

ゼロ葬以外は遺骨を必ず持ち帰りますので、納骨したり供養しなくてはなりません。

お墓いらないとき、骨はどうする?具体的な注意点

- 親族との合意を得る

- 遺骨の処理に関する法律と規制

- 墓じまいの手順~墓石撤去から新しい供養先まで~

- 49日や一周忌の法要は?

- 墓じまいしたあとに亡くなったら?

- お墓を持たない永代供養を3万円でできる?

- 先祖の墓や遺骨は?

- お墓のない人はどうする?これからのお墓のあり方

- おすすめの代行業者3選

親族との合意を得る

お墓を持たない選択をする際には、親族との合意が重要です。

特に高齢の親族がいる場合、従来のお墓に対する思い入れが強いことが多いため、十分な話し合いが必要です。

日本では、お墓に関する考え方が世代によって異なります。

そのため、親族間での意見の相違が生じやすいですが、適切なコミュニケーションを通じて全員が納得できる方法を見つけることが求められます。

納得してないと、後からトラブルになります

親族で話し合う際のポイント

親族で話し合う際には、まず各自の意見や希望を尊重し、相手の考えを理解することが大切です。

また、お墓を持たない選択がどのようなメリットやデメリットを伴うかを共有し、全員が納得できる形で結論を導き出すことが重要です。

具体的には、手元供養や散骨、合葬墓などの選択肢を提示し、それぞれの供養方法に対する意見を聞くことが効果的です。

経済的な面や将来的な管理の問題についても議論することで、より現実的な合意が得られるでしょう。

合意形成のための具体的なステップ

合意形成のためには、まず情報を整理し、各供養方法のメリット・デメリットの共有が重要です。

その上で、各家族のライフスタイルや価値観に合った選択肢を探るべく、複数回にわたる話し合いを行うと良いでしょう。

また、話し合いの過程で意見がまとまらない場合は、専門家のアドバイスを受けたり家族会議で、全員が納得できる解決策を見つけましょう。

意見が対立した場合の対処法

意見が対立した場合には、まず冷静に相手の意見を聞き、それに対する理解を示すのが大切です。

感情的にならず、理性的に話し合い、互いの妥協点を見つけるのが大切です。

また、第三者の意見を取り入れることも有効です。

すでに墓じまいした人に話を聞けば、親族間の対立を和らげられます。

遺骨の処理に関する法律と規制

日本の法律では、遺骨の処理には厳格な規制が設けられており、墓地埋葬法の法的制約を受けます。

特に、散骨を選択する際には、事前に自治体の規制を確認しましょう。

手元供養はまったく違法ではなく、宗派によっては分骨して本山と菩提寺、自宅での供養を推奨してるところもあります。

遺骨はすべて国によって書類で管理されてるので、簡単に捨てたりまいたりゴミに出したりできないと覚えておきましょう。

遺骨は、簡単に動かせないんです

墓地埋葬法とは?遺骨の処理に関する基礎知識

墓地埋葬法は、日本において遺骨の処理や埋葬方法を規定する法律です。

この法律により、遺骨は行政が認可した墓地への埋葬が義務付けられています。

したがって、墓地以外での埋葬や遺骨の廃棄は禁じられています。

一方で、散骨や手元供養については、墓地埋葬法の範囲外とされており、一定の条件を満たせば合法的に行うことができます。

遺骨アクセサリーの法的扱いと処分方法

遺骨をアクセサリーに加工する手元供養が増えている中で、その法的な扱いも注目されています。

遺骨を加工したアクセサリーは、墓地埋葬法の範囲外であり、法律上の「焼骨」に該当します。

そのため、処分の際には遺骨としての取り扱いが必要です。

なので遺骨アクセサリーは廃棄できません。改めて埋葬する必要があります。

結局、どこかに納骨しないといけないんですね

墓じまいの手順~墓石撤去から新しい供養先まで~

墓じまいを行う際には、まず既存の墓地から遺骨を取り出し、墓地管理者に墓地の返還手続きを行います。

墓じまいには、墓地の解体や撤去作業、遺骨の移動などが含まれ、これには専門業者を介して行われます。

墓じまいの流れと必要な手続き

墓じまいの基本的な流れは次のとおりです。

- 家族の了承を得る

- 墓地管理者に了承を得る

- 石材店と契約

- 改葬許可証を発行してもらう

- 閉眼供養してもらう

- 墓石撤去、更地に

- 遺骨を新しい供養先に

詳しくはこちらをお読みください。⇒ 墓じまいのやり方

墓じまいにかかる費用とその相場

墓石撤去にかかる大体の費用はこちらです。

- 墓地管理者の了承(離檀料)~10万円

- 改葬許可証を発行 ~1万円

- 閉眼供養してもらう ~3万円

- 墓石撤去、更地に 10万円/㎡~

お墓の大きさや場所にもよりますが、トータルで大体30万円位はかかります。

さらに、新しい供養先の永代供養料が必要です

- 散骨 5~30万円

- 手元供養 1万円位

- 合葬墓 3~20万円

- 樹木葬 5~50万円

- 納骨堂 2~100万円

トータルで、30~150万円ほどになります

墓じまいした後にも遺骨をキレイにする費用が発生

ちなみに、お墓の中の遺骨は、古ければ古いほど汚れてるので遺骨をきれいにするのにもお金がかかります。

カビが生えていたり、骨壺が割れてたり、水が溜まっていたりするんです。

そういうときに、洗骨して乾かしてキレイにしてから新しい供養先に運びます。洗骨は大体2~3万円/1柱です。

土葬されてる遺骨の場合、納骨するために火葬が必要になります。

49日や一周忌の法要は、お墓がないときどうする?

お墓がない場合でも、適切な供養を行う方法はいくつかあります。

49日法要や一周忌、三回忌などの法要は、仏壇を利用して行うことができます。

これにより、従来の墓地がなくても、故人を偲ぶ機会を設けられます。

小さな仏壇でも良いので用意して、そこに位牌や遺影を置いておけば大丈夫です。

墓じまいしたあとに亡くなったら?

墓じまいをした後に誰かが亡くなったら、同じように合葬墓とか樹木葬などの永代供養をします。

法要は、仏壇に位牌をならべて供養していけば良いんです。

実は、位牌も永代供養してるところに預けられます。

位牌だけを祀る場所は位牌堂と呼ばれ、寺院の敷地内や寺院墓地にあるのが一般的です。

お墓を持たない永代供養は3万円でできる?

永代供養は、お墓を持たない選択肢の基本です。

永代供養は、お墓がなくても霊園や寺院が定期的に供養を行ってくれるため、後継者がいない場合でも安心して任せられます

都内でも、3万円で始められる永代供養墓があります。

墓じまいする方にとって、永代供養は非常に現実的な選択肢と言えます。

先祖代々の墓~いらない遺骨は?

自分の墓はもちろん、先祖代々の墓を継ぎたくない、いらないという方も増えてきています。

もちろん、先祖代々のお墓も、名前も書かれていないお墓も撤去するのは可能です。

ただ、注意点が1つあります。それはお金です。

実は、遺骨を新しい供養先に納骨するときには、人数分のお金がかかります。

1人3万円でも、5人いれば15万円、10人いれば30万円かかります。

初めに、石材店に調査してもらいましょう

お墓のない人はどうする?

一番初めにお伝えしたように、「お墓いらない」と考える人が増えています。

お墓を維持する費用や手間、継承する人がいない場合など、さまざまな理由からお墓を持たない選択をする人が増えてきました。

そのために、永代供養とか納骨堂、合祀墓、樹木葬、散骨をする方が増えてきています。

それらの方法は、ずっと供養し続けていってくれる供養先に遺骨を預けることで、個人が管理する必要がありません。

そのために、経済的にも承継者問題にもやさしく、終活の一環として考えられてる場合が多いです。

これからのお墓のあり方は、多様な価値観に対応していく時代に突入しています。

お墓を持たないという選択肢も、十分に考慮されるべき選択肢の一つです。

お墓を持たない墓じまいには、代行業者がオススメです

おすすめの代行業者3選

墓じまいするときのおすすめの代行業者をいくつか紹介します。

「わたしたちの墓じまい」たったの5.6万円/1㎡から

「わたしたちの墓じまい」は創業18年の実績をもつ墓じまいの代行業者です。

サービス内容はこちら。

- お墓の撤去

- 離檀代行・サポート

- 行政手続きサポート

- 撤去業者持ち込み交渉

- 墓じまい全体のサポート

離檀代行・サポートもしてもらえます。お寺さんと揉めてるときに便利です。

サービスはそれぞれ別々に申し込めますし、トータルでのお願いもできます。

公式サイトで無料相談してみてください。

豊富な施工実績から多くの方に選ばれています。

永代供養、離檀代行・行政手続き、魂抜き・閉眼供養、散骨など

安心・安全の「イオンの墓じまい」

日本全国で有名な大手企業「イオン」が提供するサービスです。

基本的なサービスがワンセットになっています。

- 行政手続き

- お骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓地を更地に戻す

- お骨の受け渡し

公式サイトから詳細の金額をご確認ください。

\ 無料相談はこちら /

イオンカードも使えます

すべてをワンセット「ミキワの墓じまい」

面倒な手続きは一切不要で、お墓の解体・処分から行政手続きまでワンストップで代行してもらえます。

サービス内容はこちら。

- 行政手続き代行

- ご遺骨の取り出し

- 墓石の解体・処分

- 墓所の変換

行政手続きだけでもお願いすることができます。38,500円(税込み)です。

よくある質問

- お墓を持たない場合、遺骨はどうすればいいの?

-

遺骨は法律により必ずどこかに納骨する必要があります。「散骨」「手元供養」「樹木葬」「合祀墓」「納骨堂」などの選択肢があり、それぞれ費用や特徴が異なります。自分のライフスタイルや価値観に合った方法を選ぶのがおすすめです。

- 散骨とは何ですか?

-

散骨は、遺骨を粉末状にして自然に撒く供養方法です。主に海や山で行われることが多く、費用は5万~30万円程度です。自然回帰を好む方に選ばれていますが、自治体の規制に注意が必要です。

- 手元供養(自宅供養)とは?

-

手元供養は、遺骨を自宅に保管して供養する方法です。仏壇や位牌とともに保管するケースが一般的で、費用は1万円程度から可能です。ただし、最終的にはどこかに納骨する必要があります。

- 樹木葬とはどんな供養方法ですか?

-

樹木葬は、自然回帰を願う方に選ばれる方法で、墓石の代わりに樹木をシンボルとして遺骨を埋葬します。費用は5万~80万円程度で、永代供養が含まれることが多く、環境に優しい選択肢です。

- ゼロ葬とは何ですか?

-

ゼロ葬は火葬後に遺骨を引き取らない供養方法です。すべての自治体で対応しているわけではありませんが、事前に手続きすれば実現可能です。遺骨を持ち帰らないため、後継者がいない方に選ばれることが増えています。

- 墓じまいの費用や手順は?

-

墓じまいの費用は、石材撤去費用や閉眼供養費用などを含めて30万円程度が目安です。その後、遺骨は新しい供養先へ移します。手順として、まず親族の合意を得て、改葬許可証を取得し、墓石を撤去します。

まとめ:お墓いらないけど遺骨どうする?

この記事のまとめです。

- お墓を持たずに供養できる

- ゼロ葬とは火葬後に遺骨を引き取らない葬儀

- ゼロ葬はすべての火葬場で対応しているわけではない

- 手元供養とは遺骨を自宅で保管して供養する方法

- アクセサリーに加工する手元供養もある

- 手元供養の費用には安価なものもある

- 合葬墓は他人の遺骨と一緒に埋葬する供養方法

- 樹木葬は自然環境に埋葬し樹木をシンボルとする

- 樹木葬は費用が安く自然回帰を希望する人に人気

- 納骨堂は骨壺を保管する専用施設

- 納骨堂は都市部で人気が高い

- 散骨は遺骨を粉末にし自然にまく方法

- 散骨には海洋散骨や山林散骨、空中散骨などがある

- お墓がいらない場合、親族との合意形成が重要

- 遺骨は認可された場所に埋葬する必要がある

- お墓から取り出した遺骨は汚れてることが多い

- 汚れてる遺骨は洗骨してから納骨する

- 永代供養は費用を抑えたい人に人気がある

- 後継者がいない人は墓じまいするべき

最後まで読んでいただきありがとうございました!

厚労省:墓地、埋葬等に関する法律の概要